汪前进(章静绘)

汪前进,中国科学院大学人文学院荣休二级教授。现兼任国家博物馆舆图研究所所长,清华大学科学博物馆学术委员。在中国地图学史、中外科技交流史、中国海洋科技史等领域耕耘有年。尤其是在地图史研究方面,他先后师从地图史家曹婉如先生和数学史家杜石然先生,对于中国古代地图的测量与绘制有精深的研究,发表了不少具有创见的论文,为推进中国地图学史的研究作出了显著的贡献。今年是郑和下西洋六百二十周年,值此之际,《上海书评》围绕《郑和航海图》对汪前进教授进行了专访。

在这次专访中,汪前进教授向读者科普了《郑和航海图》的基本情况以及郑和时代的航海技术;对于该图所涉及的域外地理、海洋状况、远航技术以及地图绘制方面留给后世的重要疑点问题,也向读者分享了自己的思考。在他随身携带的笔记本中,“郑和航海图一百问”栏目所记下的问题已逾百个。他坦言这些问题是随想随记,有些问题经过深入思考发现本身不能成立;有些已做了初步研究,且向学界进行了报告;还有一些问题有待收集文献进行认真琢磨与探讨。总之,六个世纪之后,郑和远航于学者而言仍是一座知识与学术的富矿。

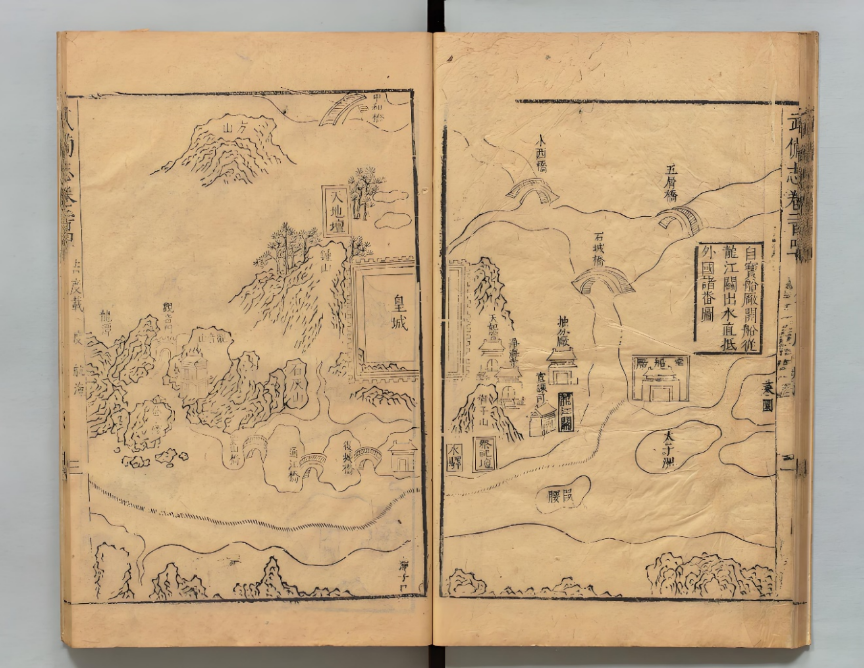

《武备志》中“郑和航海图”首页

今年是郑和下西洋六百二十周年,我们从《郑和航海图》谈起吧。说《郑和航海图》是中国现存最早、最完整的航海图,所谓“现存最早”容易理解,何谓“最完整”,如何理解这个表述?

汪前进:先说这幅图的名字。这幅图原本有一个完整的名字——《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,它收在明代茅元仪编的《武备志》中。学者发现这幅图后就开展研究,看看这到底是幅什么地图。欧洲学者戴文达(Duyvendak)疑即是“郑和航海路线”,伯希和(Paul Pelliot)认为与“郑和同时”,日本学者藤田丰八则直称为“郑和航海图”,其所依据即是《武备志》卷二百四十图前的叙言:“……明起于东,故文皇(永乐)帝航海之使不知几十万里,天实启之,不可强也。当是时,臣为内竖郑和,亦不辱命焉……。”向达先生对其进行了整理、研究,也以“郑和航海图”为名将其出版,此是中华书局《中外交通史籍丛刊》的《郑和航海图》,于是我们习惯称之为“郑和航海图”。虽然称之为“郑和航海图”比较简单明了,但这有悖于中国历史上的规矩,因为史书中很少发现有以一个官员的名字来命名表现国家活动的地图的。

中华书局《中外交通史籍丛刊》中的《郑和航海图》,向达整理。

为什么说它是“完整”的呢?

第一,从区域范围来看,这幅图展现了从造船的地方(“宝船厂”)到出水的海关(“龙江关”),再到“外国诸番”;也就是说从最开始的地方画起,途中经过的各国,一直到达非洲。以中国历史上的航海范围来说,基本也就这么大,别的航海图都没呈现这么大的范围,从海域范围上说这幅图可谓是“完整”的。

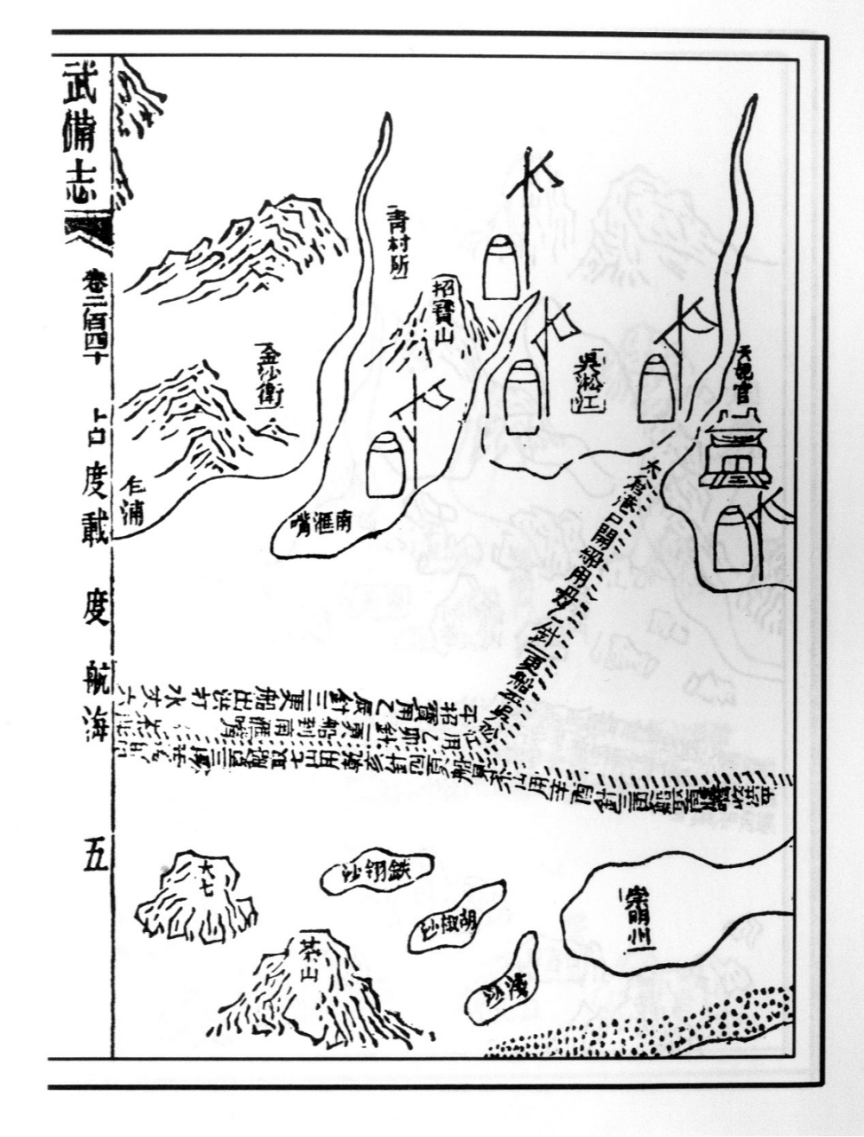

《郑和航海图》中清晰的航线与针路(出海与返航)

第二,从导航的形式来讲,它也很“完整”。首先,它有“地文导航”。什么叫地文导航?就是利用地貌作为标志物进行导航。它把陆地上和海上的地物都表现出来了,这种表现,一方面是可以看出船队所走过的地方;另一方面从航海的角度来讲,这些地物实际上就是重要标志,看到了什么,就知道到达了哪里。其次,它有“物理导航”(或直接称“罗盘导航”)。图上虽然没有画罗盘线(西方称之为“玫瑰线”),可标注了针路(指南针所指引的路线)。图中的虚线是船队走的水路即航路,虚线旁的所写的文字就是“针路”。这种“针路”包含几个内容:一是起始点地名与到达点地名,即从哪里到哪里,二是走什么方位。针路不用“东、南、西、北”表示方位,而是用中国的八卦、天干、地支一起来表示方位,共二十四个方位(八个卦中的四个、十个天干中的八个、十二地支的全部:即子、癸、丑、艮、寅、甲、卯、乙、辰、巽、巳、丙、午、丁、未、坤、申、庚、酉、辛、戌、乾、亥、壬)。有了这套方位的记载,就说明用的是“罗盘导航”。其三,针路中还记载从这个地方到那个地方的距离是多少“更”,这个“更”就是距离。过去用的不是今天的“海里”概念,而是“用时间表示空间”。将一天分为十更,针路记载的“更”就是一更(时间)所航行的路程。这就好比,你问人家从这里到哪里有多远,人家告诉你用“一袋烟的工夫就到了”,就是这个意思。当然,你也有疑问,逆水顺水、逆风顺风又或者海上航行情形多变,航行速度肯定不是匀速的那怎么办?那不管,取一个平均数就行了。所以,这是一个概数,不是完全准确的。“一更”在不同的时代、不同的地域,其数值是不一样的,有四十五海里、五十海里与六十海里之别。

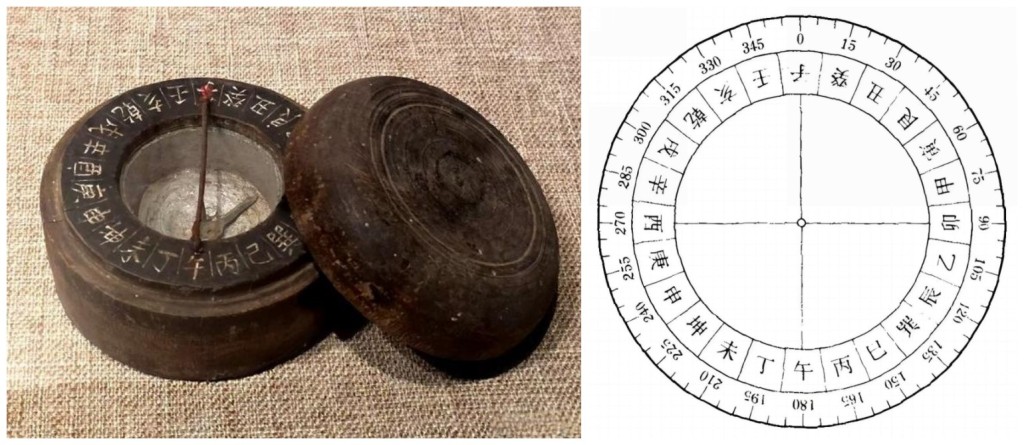

航海罗盘与方位表现

第三,从画法上看,《郑和航海图》是非常完整的。这幅图是中国传统绘画技法,画面从右至左呈“一字形”展开。那么,从地理方位上看,我们知道郑和船队从南京出发,是顺江东下,过了崇明岛出长江口便要往南行,可是这幅图上并没有画一个弯;南行至马六甲便要向西行,也没有画拐了一个大弯啊。那么,它的方位不就存在问题了吗?其实,这幅图与中国古代的长卷山水画《清明上河图》和《千里江山图》的画法是一样的,用的是中国传统“散点透视法”,有别于西方绘画使用的“焦点透视法”。

第四,就是图上的中外地名。从中国一路到外国,途经的地方都标注了地名,而且外国地名是根据当地语言音译的,有的是中国历代所译,有的是当代所译。所以,这幅图中所有地名都是可考的。这些外国地名,在后来也基本上是沿用的,我们在文献中都能查到。

总之,这幅地图,既有广阔的地域范围、详细的针路,还有清晰的航线、数量众多的地名;不仅标识了导航方式,还可找到绘图的透视方法,所以说,《郑和航海图》是一幅完整的、典型的、中国古典式的“航海图”。

既然这幅图是现存最早的,在某种意义上讲差不多也是唯一的“航海图”,那么说“《郑和航海图》是在继承前人航海经验的基础上,以郑和船队远航实践为依据,经过整理加工而绘成的”,“整理加工”具体体现在哪里?

汪前进:多年前有部电视剧就叫《郑和下西洋》,在开头片花中展开了一幅画卷,在这幅画卷下垫底的画面用的就是《郑和航海图》。但实际上,在郑和下西洋的时候还没有形成这幅地图。

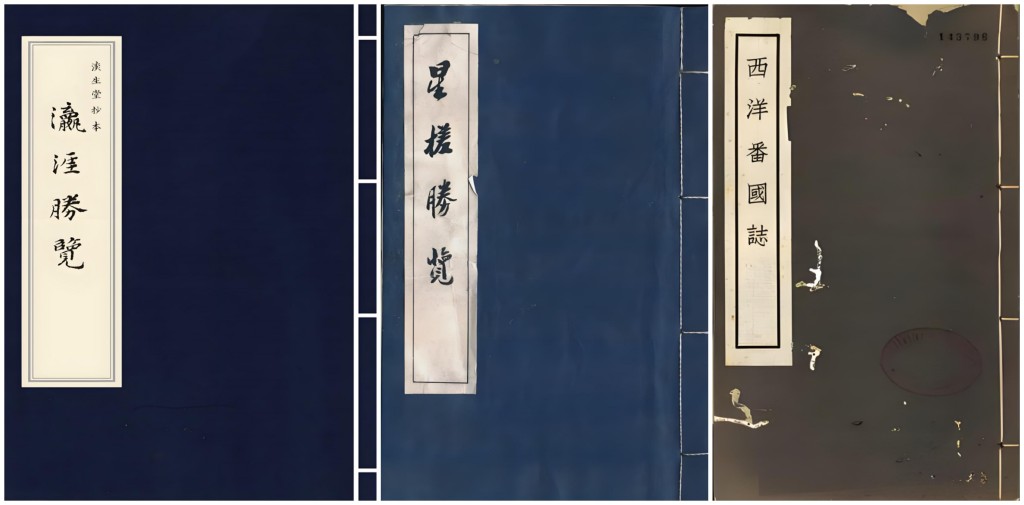

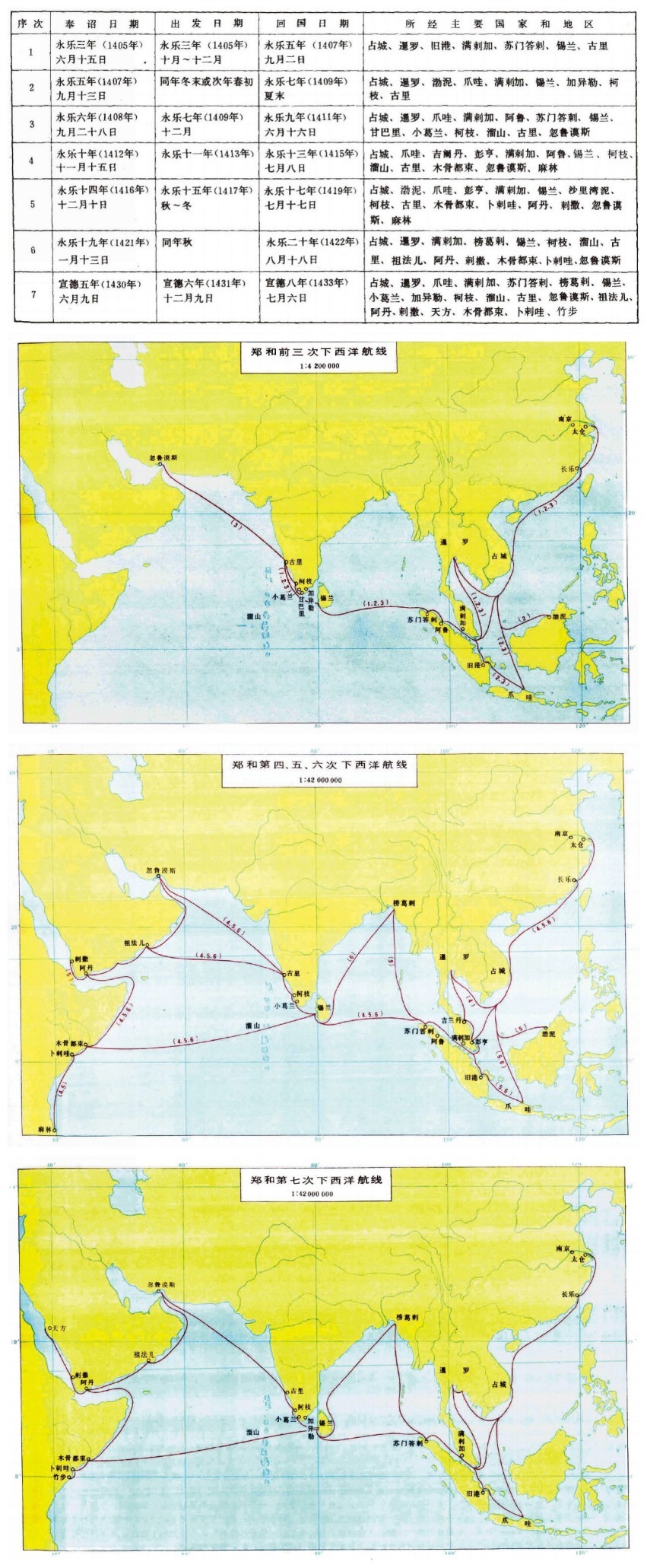

学者研究认为,这幅图是郑和第六次航海之后所绘制的,它体现的是郑和航队六次出海航行的信息【第一次永乐三年六月十五日(公元1405年7月11日)、第二次永乐五年(公元1407年)、第三次永乐七年九月(公元1409年10月)、第四次永乐十年(公元1412年)十一月、第五次永乐十四年十二月十日(公元1416年12月28日)、第六次永乐十九年正月三十日(公元1421年3月3日)、第七次宣德五年六月九日(公元1430年6月29日)】。怎么确认这一点的呢?因为跟随郑和航队中有人留下了文献(可惜航海医生陈良绍《遐观集》、匡愚《华夷胜览》等随船人员著作已失传),比如马欢的《瀛涯胜览》【第一次就跟随郑和下西洋,即永乐十一年(公元1413年),后又于永乐十九年(公元1421年)和宣德六年(公元1431年)共三次下西洋;为郑和下西洋的第四、六、七次。】、费信的《星槎胜览》【于永乐七年(1409年)、十年(公元1412年)、十三年(公元1415年)、宣德六年(公元1431年)四次随郑和等下西洋】和巩珍的《西洋番国志》【记录宣德六年(公元1431年)至宣德八年(公元1433年)郑和第七次下西洋的经过】,这些人是在不同时间跟随郑和出海航行的,所以这些文字记录了他们参与的那一次的航海路线、地名、见闻等等。那么,两相对照,我们就可以看出《郑和航海图》是综合了前六次的信息,全部汇在一起。也有学者进一步研究,将七次航海路线信息分别开来,形成了《新编郑和航海图集》(海军海洋测绘研究所等,1988年11月人民交通出版社出版),这样每一次的路线行程看得更清晰些。另一方面,它所叠加的信息还有出海和回航的路线。我们可以看到图上针路的书写方向有不同。所以,郑和船队第一次下西洋肯定有另外一幅图,不是现存的这幅图。因为既然是第一次,那图上的针路肯定是在船队完成航海后知道了怎么走而记录下来的。

从左至右依次为:马欢《瀛涯胜览》、费信《星槎胜览》、巩珍《西洋番国志》。

《新编郑和航海图集》中郑和七次下西洋所达之地和航线图

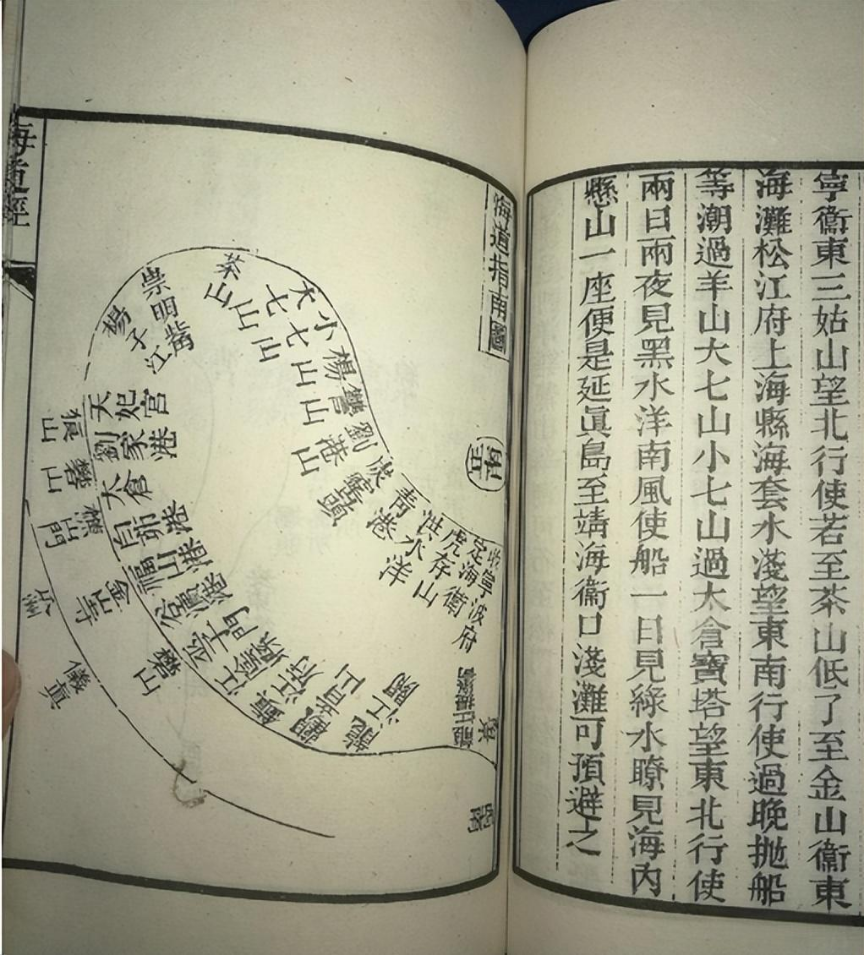

至于说,在郑和航海之前,他们能看到什么样的资料,是不是有近海一点的航海经验或者海图,我想这是有可能的。宋代有一部书叫《诸番志》,这是当时来华的外国人到了海关,就要备案,讲自己从哪里来之类的,这些信息就留在了《诸番志》中【作者赵汝适(1170年4月12日—1231年8月11日),南宋宗室,宋太宗赵炅八世孙,宋宁宗嘉定(1208—1224)末至宋理宗宝庆(1225--1227)初,初任泉州市舶司提举时于“暇日阅诸蕃图”并“询诸贾胡,俾列其国名,道其风土与夫道理之联属,山择之蓄产,译以华言。”】。到了元代,汪大渊写了一部书叫《岛夷志略》【元代民间航海家汪大渊于至正九年(1349年)撰写。该书基于作者1330年、1337年两次随商船航海的亲历见闻,系统记录了亚、非、澳三洲二百二十余个地区的山川、物产及社会风俗,涵盖澎湖、爪哇、东非等地。】,就是他乘别人的船去航海,从泉州出发,经交趾、占城,游历所及东南亚、印度洋等地,其中记载的外国地名,很多是与《郑和航海图》相同的,可见当时已有远洋航行。只是以地图的形式流传并保存下来的文献,我们还没有看到。《郑和航海图》已经是所能见到的最早的了。元代的《海道经》(前有明嘉靖中应良序,疑为元初人所撰,而后人增修之。现存只有明版。)倒是有附图(即《海道指南图》,原图没有注明作者与出版时间,专家推断可能也是绘于明永乐年间刻书之时,但其图是明人根据元人底稿绘制的。),但其内容是中国人记录漕运贸易。因为元代内河经常出问题,于是漕运改走海上,从杭州一直到大都,但它是近海航行,完全可以看海岸地物而行,没有针路,与远航大不相同。明朝初年洪武二十三年,也就是在永乐皇帝之前便有一幅中国人绘制的世界地图流传下来了,这幅图居然将非洲与欧洲表现出来了。

罗盘导航和针路具体是什么关系?请您进一步做个解释。

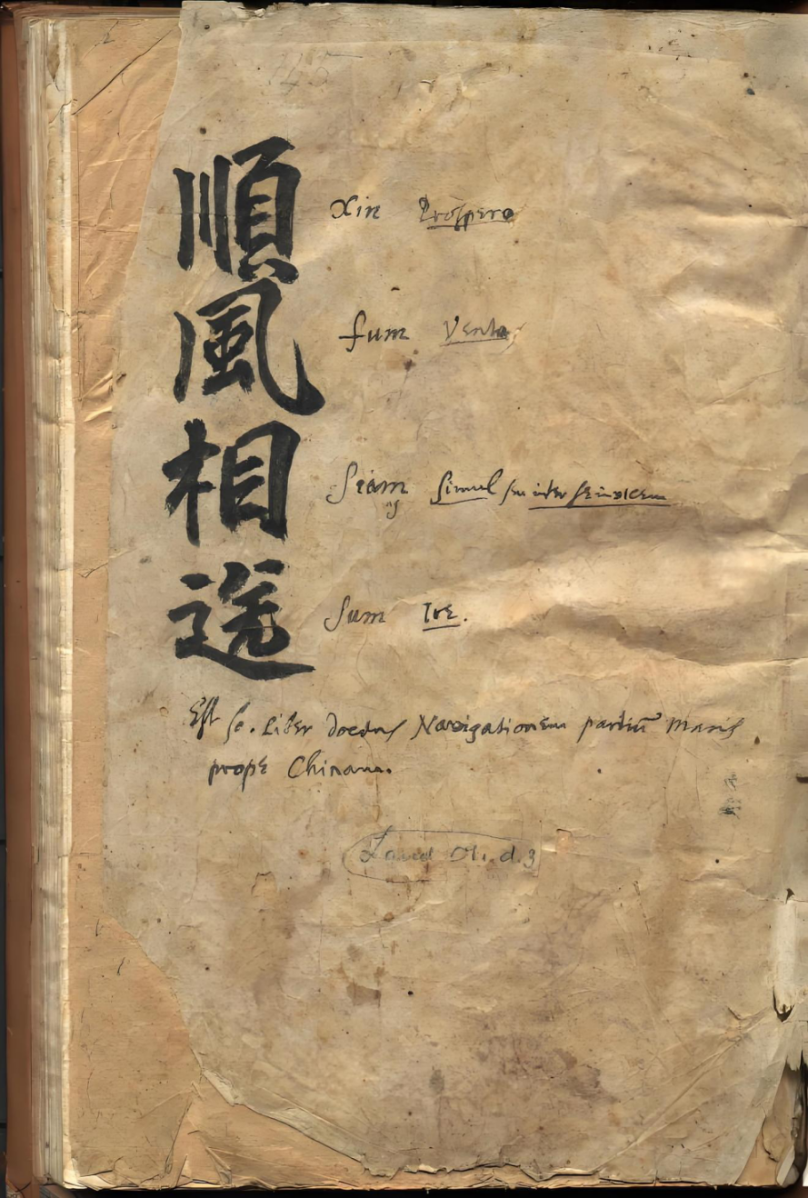

汪前进:罗盘就是中国人发明的指南针,最先是在陆地上使用,主要用于看风水。那么,罗盘是怎么从陆地到海上的呢?我们知道江西特别信风水,有风水门派,擅做罗盘。有学者研究说,江西人的风水罗盘后来传到福建,而福建沿海人出海多,于是他们把罗盘带到了海上。但是在远洋航行中,用于导航的罗盘不必像陆上使用的那般精确,它只用于在船行驶中校正大致方向。一般在海上,罗盘有十二个方位就够了,最多再取夹角,形成二十四个方位。但是也不排除在某些特别的地方,要说明更精确的方向,那么就在这二十四个方位的夹角中再分,怎么分呢?就是用“线”,从中心点将夹角再根据需要分出二、三、四等份,一份就叫一线(《顺风相送》一书上便有记录)。这是特殊情况下的用法。这个用法传承了很久,可以说是一个“活的”的传统。其呈现形式与《郑和航海图》上的针路差不多。在厦门大学人类学博物馆、泉州海外交通史博物馆都收藏有“更路簿”(或者叫“针路簿”)。近些年在海南省潭门镇渔民手中也有发现,这些我们现在都能看到,也就是说在几十年前沿海的老渔民去南沙、西沙,就是照着这个针路簿记载的航线走的(见《中国历代海路针经》,陈佳荣、朱鉴秋主编,2016年广东科技出版社出版)。这些针路簿与《郑和航海图》不同的是,它没有具体的图,或者只有极少的图,主要是文字记载的针路。也就是说,这样的航海技术在郑和时代已经很成熟了,而且世世代代在流传、使用,在现代无线电导航大规模使用以前,渔民还是在用这样的航海技术进行远洋航海。

《顺风相送》原件,藏牛津大学鲍德林图书馆。

除了地文导航、罗盘导航,关于郑和航海中的其他导航形式,您还提到了水文导航、气象导航、人文导航等,可以请您讲讲这些导航形式具体是如何应用的?

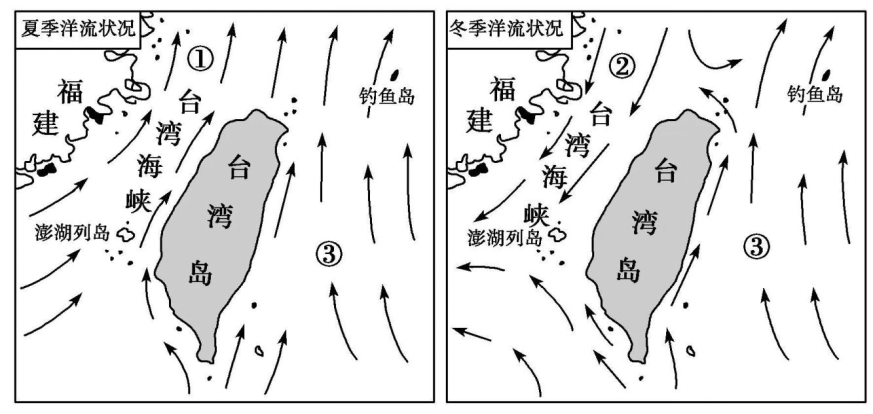

汪前进:“水文导航”,比如根据水的颜色、水面浮游物来进行导航。在长江口、黄河口,一边是淡水一边是海水,水质不同,那么,是可以看到区别的,如所谓的“泾渭分明”,大家都可以理解。即使不在河口,在外海,这个水质的区别也是可以看出来的。再举一例,古书所讲的“黑水洋”是琉球群岛和台湾岛之间的一片海域。为什么叫“黑水”,因为二者之间有一个特别深的沟,那么,海沟越深,看起来水色更深。有这样的观察,它就形成了一个地标,这不就具有导航性质了嘛。水文中还有潮汐和洋流。再以琉球为例,在台湾岛边上有个自南而北的洋流,船行至此,很容易被洋流带走。所以历史上有“大琉球”(琉球群岛)、“小琉球”(台湾岛),有的人会有疑问,怎么台湾岛那么大会被称为“小琉球”呢?其实就与航海中遇到洋流有关,洋流把船带到了更远处,那么大岛远看起来也变小了,而因为船离琉球群岛更近,那么小岛也变大了。再者,如果船员对生物有足够的了解,那么也可以利用生物导航,不同水域的鱼、海鸟也有不同,这些在郑和航海的相关文献中都可以看到,只是图上没有表现出来。

台湾岛附近的洋流示意图

再说“气象导航”,上面提到的《海道经》中就记载了很多海上预测气象的方式,看风、看雨、看天气等等的歌诀与谚语。比如我们东亚是季风性气候,印度洋也有季风气候,那么,什么季节刮什么风也有一定导航作用。

《海道经》中的“海道指南图”首页

所谓“人文导航”,其实这也是地文导航的一种吧。如果我们仔细地将陆地上的自然景观和人文景观分开来,比如中国沿岸的塔、庙,那么就算人文导航的标志物。

以上这些导航方式可能只是在某种情形下使用,不是最主要使用的方式。真正会航海的人,他会综合利用各方面的信息。

《郑和航海图》包含了四幅牵星图,属天文导航。阿拉伯人航海、西方人航海也使用天文导航。二者是否存在联系?

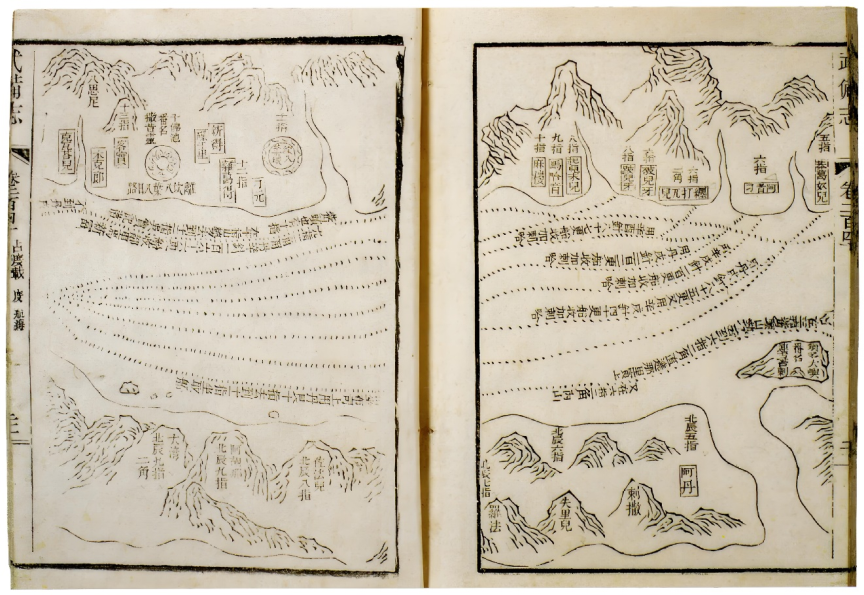

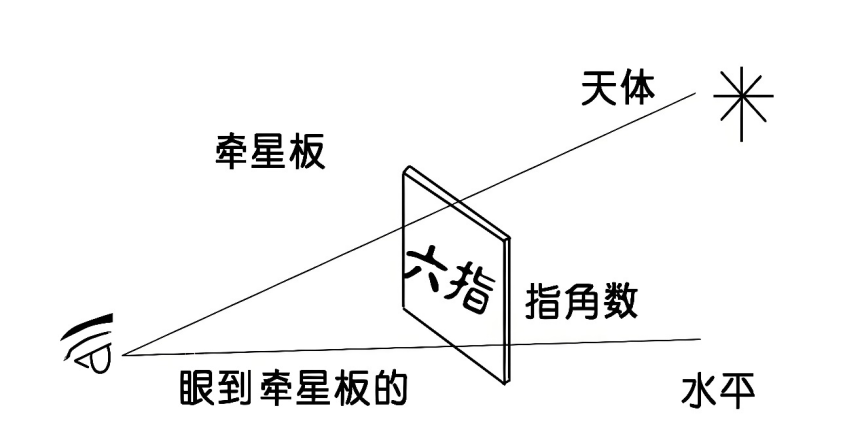

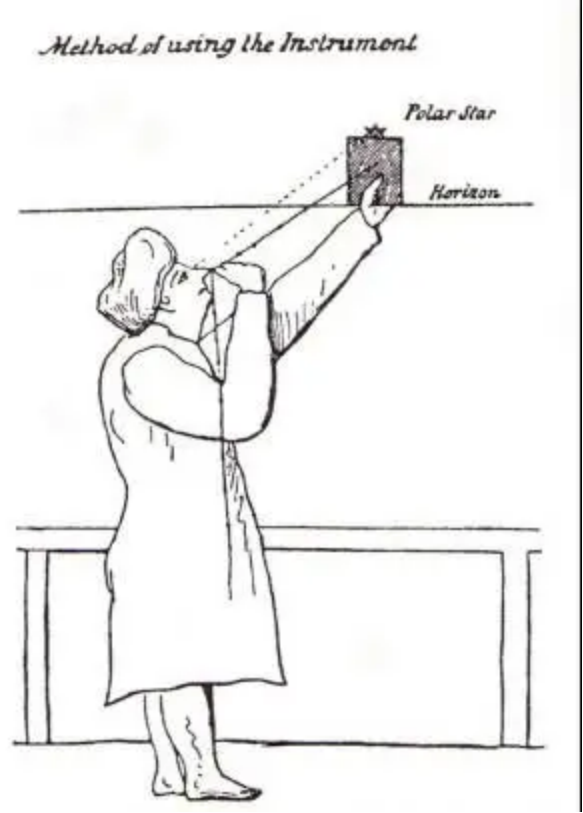

汪前进:我们先来看《郑和航海图》中的牵星图,基本都是在印度洋海域范围内。能看到陆地上的一个点是忽鲁谟斯,也就是阿拉伯半岛。为什么在这里用牵星图?因为郑和船队没有沿印度半岛近海岸走,那样的话路程就远多了,穿过印度洋向西到达非洲最近。但是在浩渺的海上航行靠什么导航呢?没有地物参照,罗盘虽然可以用,但是古人已经发现罗盘的磁方位不是真地理方位,地磁极是在不断变化的,它与地理北极不相重合。那就只能靠星星。北极点上没有星,但附近有北极星,故将北极星当成北极,这中间虽然有点距离,但对于航海而言,这个误差还是可以接受的。《郑和航海图》后附有四幅牵星图,每一幅都从四个方向观察星星,这就是天文导航。此前,史书上并没有明确的相关记载,今人也不了解此种技术。那么,这种牵星术是中国传统故有的呢,还是域外传进来的?学术界有不同的观点。

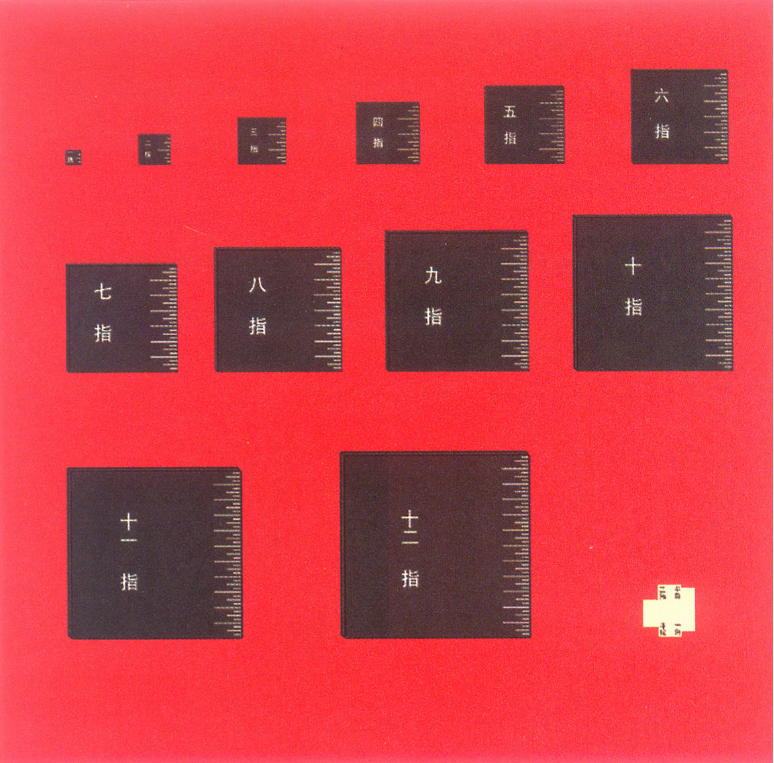

《郑和航海图》中的“牵星”数据信息(如阿丹处“北辰五指”)

郑和船队到达的印度洋并不是中国人常去的地方,这里是阿拉伯人熟悉的海域。而阿拉伯人的航海技术很厉害,我们都知道,所以有学者就认为牵星图这个导航技术可能来自阿拉伯。后来中国科学院自然科学史所的严敦杰先生在明李诩《戒庵老人漫笔》卷一“周髀算尺”中发现一段文字说:“苏州马怀德牵星板一副十二片,乌木为之,自小渐大。大者长七寸余,标为一指二指以至十二指,俱有细刻若分寸然。又有象牙一块,长二尺,四角皆缺,上有半指半角一角三角等字,颠倒相向,盖周髀算尺也。”他认为,回民多姓马,它与“牵星图”又相似,那么,这个东西可能是来自阿拉伯的。而且,我们都知道郑和是回民,他在航海之前,还专门去过西安,那里的清真寺聚集有阿拉伯人或懂阿拉伯语言文化的人,像郑和航队中的通事马欢就是回民,他在航队中就是翻译。所以,学者们认为这个技术是来自阿拉伯的。

金秋鹏先生复原的牵星板

牵星板用法示意图

阿拉伯牵星板用于观测恒星高度示意图,康格里夫绘于1850年。

上世纪七十年代,华南师范大学地理系刘南威教授在做航海天文研究时发现,“牵星图”在表达星星高度时用到“指”的计量单位在中国早期的古书中也能找到,据此,他说牵星技术不是来自外国,而是中国古代已有之。但也有学者认为这些文献是战国秦汉时期的,这也太早了一点,很可能同一个字表达的意思已经变化了。另外,厦门大学的做海洋考古的学者也发表过文章,认为中国古代有这种方法。

对这个问题,我也有思考,提了一些问题,未成定论。

首先,“牵星图”上使用的星座名是中国的星宿名——北辰星、织女星、灯笼星等。而阿拉伯人的星座与欧洲人的一样、但与中国的星宿不是一一对应的。如果郑和船队用阿拉伯的星座导航,再转换成中国的星宿。这中间的转换,不只是星名的转换,还有方位距离的换算,这如何解决?其次,阿拉伯人航海用的主要是星盘,这个用起来更方便,而且测得更准。星盘在元代时已传入中国,在《元史》中就有记载,如果当时已经被中国人接受了,那为什么郑和航海时不用呢?这有可能说明,星盘没有被中国人接受。阿拉伯人的坐标体系和中国人的坐标体系是不同的,他们是地平坐标,中国是赤道坐标。若用欧洲的星盘,他们用的则是黄道坐标。这三种坐标体系是不相吻合的。再则中国人用的是牵星板,有学者根据相关记载对其进行了复原,说有十二个板子,每个板子上有刻度,一格即一指。这个工具用起来很麻烦,实际中会这么用吗?

所以,对于这个问题的两种观点,说它是来自阿拉伯的,我表示怀疑;说它是中国固有的,仅可备一说。但也不是没问题,须仔细琢磨。

中西方科学碰撞中一个重要的知识领域就是地理,具体的呈现就在地图。您刚才提到中西方不同的坐标体系,能否进一步讲讲中西方天地观的差异在制图上的具体影响?

汪前进:比较中西海图,最大的差异在于大地观。西方人是地圆思想,中国人是“天圆地方”思想。尽管汉代张衡的“浑天说”说“地如鸡子黄”,即天是圆的,地也是圆的。但这只是一家之言。并没有得到官方的认可。官方天文学家基本上是认为天是圆的、地是方的,所以画地图的时候从来不考虑地球的曲率,故也不需要用地图投影。其实,中国人画星图是有投影的,因为天是圆的嘛。这个认识是根深蒂固的。

有人会说僧一行的大地测量,但“大地测量”是我们后来给它的名字。僧一行测的是北极高度,史书记载中称为“北极高”或“北极出地”,从没称之为“纬度”。也没有“经度”的概念,也就不会去测量“经度”。但是,中国古人画星图是有坐标的,一个是去极度,一个是入宿度,这两个就相当于纬度和经度。中国什么时候在表达地理位置的时候用到经纬度的概念?是在元代。成吉思汗请做天文工作的专家到撒马尔罕学习,他们与阿拉伯天文学家有紧密的接触,在讨论月食时,发现不同的地方看到月食的时间是不一样的。这是什么原因?因为有“里差”,即东西两地有很大的距离。这个“里差”就是经度差。可惜当时还不叫“经度”,等意大利人利玛窦来华后,才称之为“经度”。

“地圆说”传入中国的历史很早,只是一直没有被中国人所接受。以前认为外国“地圆说”是元朝时传入中国的,因为《元史》“天文志”中记载阿拉伯人带来了一个地球仪。后来发现唐代一部叫《开元占经》的书(印度来华天文学家所编,大部分是抄中国本身的材料),在讲到印度人计算月食时要求一个“阿修量”,即“地影”的半径。什么才有半径,当然是圆形的东西。既然如此,这不就说明地球是圆的吗?!还有,僧一行也或明或暗地提到了地球是圆的。甚至更早,从北魏到隋唐时期,中国北方一些墓葬中发现了东罗马金币,有的金币上就有图像——一个国王或女神手里托着一个球,球上有十字架。古钱币学者研究,这个图案的寓意就是“天主教统治全世界”。那么也就是说,地圆的形象在当时已经传到中国了。事情就是这么奇怪,地圆思想在中国人的头脑里真正扎下根来还要到十九世纪。

因为地圆思想,所以西方的海图除了使用玫瑰线外更多是使用地图投影,而中国航海图则仍以针路表达。

地图投影按性质分有三种类型——等形投影、等距投影、等向投影。西方常用于航海图的投影即是等向投影,最为著名的就是“麦卡托投影”。这种投影图上的方向不变形,照着图的方向走就不会错。在麦卡托之后,这种投影又进一步被完善,不断有新的图出现。今天,在星际导航中使用的也是麦卡托投影。

除投影方式不同外,中国的航海图大多是航线图,有沿着海岸线走的(如《海道经》),有沿着深海航线走(如《郑和航海图》),而西方的航海图更多是海域图。

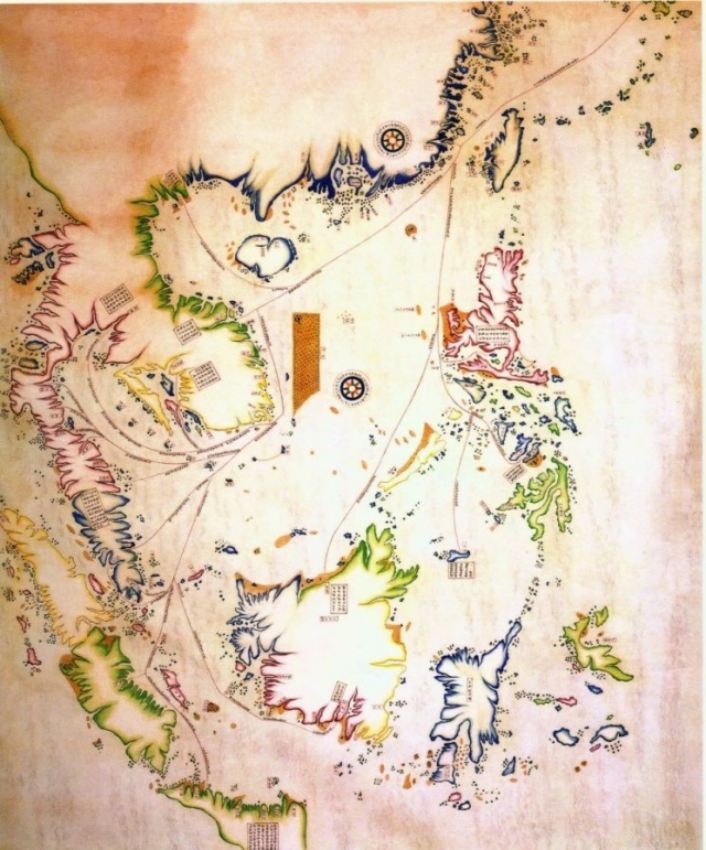

今天我还带来一幅图——《塞尔登地图》(收藏于牛津大学鲍德林图书馆),这是一幅海域图,其范围北边到中国北部,南边到了马来西亚、东帝汶等。著名汉学家卜正民研究过这个图,出过一本书,其他学者也有研究。这幅图很妙,内容以中国为主,但是又有西方的要素——在图上可以看到西式罗盘、可以看到西方地图上会出现的比例尺,还可以看到中国的针路。那么,这幅图究竟是谁画的呢?一定是个既了解西方,也熟悉中国的人。那么学者讨论认为,可能这幅图是在东南亚的华人所绘制的。

《塞尔登地图》,英国人塞尔登(Johan Selden)私人藏品,1654年入藏。现藏于牛津大学鲍德林图书馆(编号:MS.Selden supra 105)

《塞尔登地图》局部(西式罗盘与比例尺)

这幅图中还有一个关键点,从中国出海往南,是靠海岸走,但是翌年回程顺风而行就是远离海岸在更东边走,其中途经的一个地方就是黄岩岛。国际上关于黄岩岛问题,有人说这个岛离中国两千多海里,离菲律宾只有两百海里,为什么说是中国的?这幅图就可以说明这一问题,中国人下南洋返航的时候一定会经过这里,而且我们首先进行了命名。在国际海洋法上有几个原则:谁最先发现、谁最先命名、谁最先使用、谁最先管辖,就属于谁。那么,在黄岩岛问题上,至少可以说明我们首先发现、首先命名,有图为证。

顺着这幅图继续讲,无独有偶,在《塞尔登地图》之前,有两幅康熙时期的地图,一幅题为闽浙总督觉罗满保编绘,一幅题为福建水师提督施世骠编绘,均呈报给皇帝的,如今都藏在中国第一历史档案馆。那两幅图的涉及海域没有《塞尔登地图》这么大,但也是海域图,即南海海域;也有西式罗盘。所以,可见西方航海图或者说西方航海技术在知识上的应用跟中国人或者说跟更南方的中国人是有联系的。

《西南洋各番针路方向图》,清康熙五十五年(1716年),闽浙总督觉罗满保编绘。

《东洋南洋海道图》,清康熙五十六年(1717年),福建水师提督施世骠编绘。

再讲一点,关于航海图上的水深。西方航海图上有等深线,欧洲人到达一个海域以后,就把周围地方的水深都量一量,画出等深线。在这一点上呢,中国人更实用主义,只在图上标注可以停泊航船的位置和水深。中国人也测水深,用一条绳子打上结,下面坠着重物,然后放到水下探底,拉上来看水深多少。这个结怎么打呢,基本是一个人臂展,一臂展叫一托,所以中国的古籍或航海图上会记载打水多少托。由此可知,水深的概念中西方都有,只是表现形式不同。

我们讲郑和下西洋,将其视为天朝上国宣扬国威、和平外交的一种行为,感觉上是缺少“探险”色彩。综合各种资料来看,您认为郑和远航对于时人的知识世界是否产生了冲击呢?

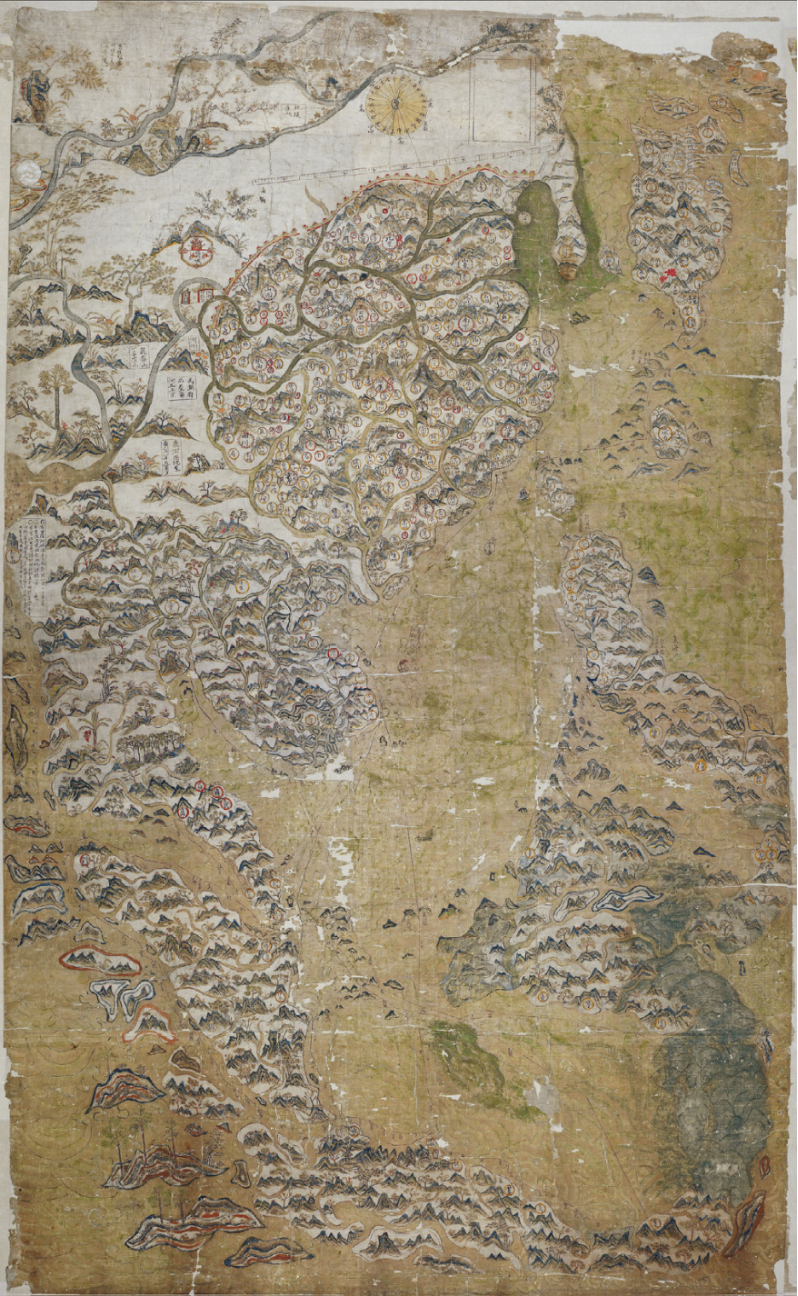

汪前进:我们不知道郑和早期拿的是什么样的图,我想他肯定是有一定概念的。在郑和下西洋之前,洪武年间的《大明混一图》已经画出了非洲,也画出了欧洲,但陆地形象或者说面积大小是有问题的,但方位是没有问题。《大明混一图》没有画出印度,画了一个看起来更小的地方。复旦大学史地所姚大力教授就认为这有问题。因为古代中国对印度是非常了解的,宋朝即有《西土五印之图》,那怎么这幅图里居然没有把印度画出来?不知道是什么原因。

《大明混一图》(佚名,公元1389年绘制)

我觉得郑和航海应该还是有一些“探险”成分的。因为他去的区域还是很大的,这些地方不一定以前都去过,而且有些地方并不在通常的航线上。并且,郑和在航海途中也有派出一些小船队往周围不同方向上去看看,有些小船队,有的人回来了,有的人就没有回来。为什么没回来?是遇难了,还是有什么别的情形,我们不得而知。可以确定的是,郑和航海相比于元代对于世界,特别是东南亚、南亚地区的了解肯定是更多了。何谓“探险”,第一是涉足未知地点吧。我们把《郑和航海图》中的地名和元代《岛夷志略》中所载地名作一比较,多出来的地方就是以前没去过的地方。第二说“险”。郑和下西洋船队很大,抗风险能力强,那跟欧洲人几条船去探险的情况自然不同,就显得不那么“险”。

郑和航海对时人以及后世的影响,我想可以从几个点来说。

郑和航海这件事,除了曾参与航海的马欢、费信、巩珍等写了并流传下来以外,还有一部书,叫《三宝太监西洋记通俗演义》。对于这部书,中国人从文学层面做的研究比较多,有位德国学者叫普塔克,他对这部书的研究认为,这个故事是根据郑和下西洋的一些材料写成的,其中一些具体的细节都可以得到印证,比如宝船有多大,是怎么样,细节上的描述可以跟史实相印证。有人写这样一部文学作品,这是郑和航海的一个影响吧。从传播角度来讲,它在后世一直流传、出版,这也是影响。当然这不是郑和航海的一手资料,一手资料可能很多但未必流传出来,它藏于档案中,我们也知道档案后来被烧毁了。明代的黄省曾纂修了一部地理志文献——《西洋朝贡典录》,这部书中又收集了郑和航海的一些资料。还有向达先生在牛津大学图书馆发现了两本书,中华书局将其出版,即《顺风相送》《指南正法》。《顺风相送》记载的航路也是来自郑和航海的路线,那说明郑和航海对航海人是有影响的,肯定是因为郑和的路线更好才会被选择。后来有一些海图是根据郑和航海图或者其他材料再绘制的。这方面的相关情况可以去阅读、参考山东大学郑鹤声、郑一钧编的《郑和下西洋资料汇编》。

郑和航海在朝廷、在读书人、在航海人层面当然是有影响的,但随着后来的海禁政策,这也成了故事。所以,我们要历史地去讨论这个问题。

【附录】:《郑和航海图》所附四幅牵星图及牵星数据信息:

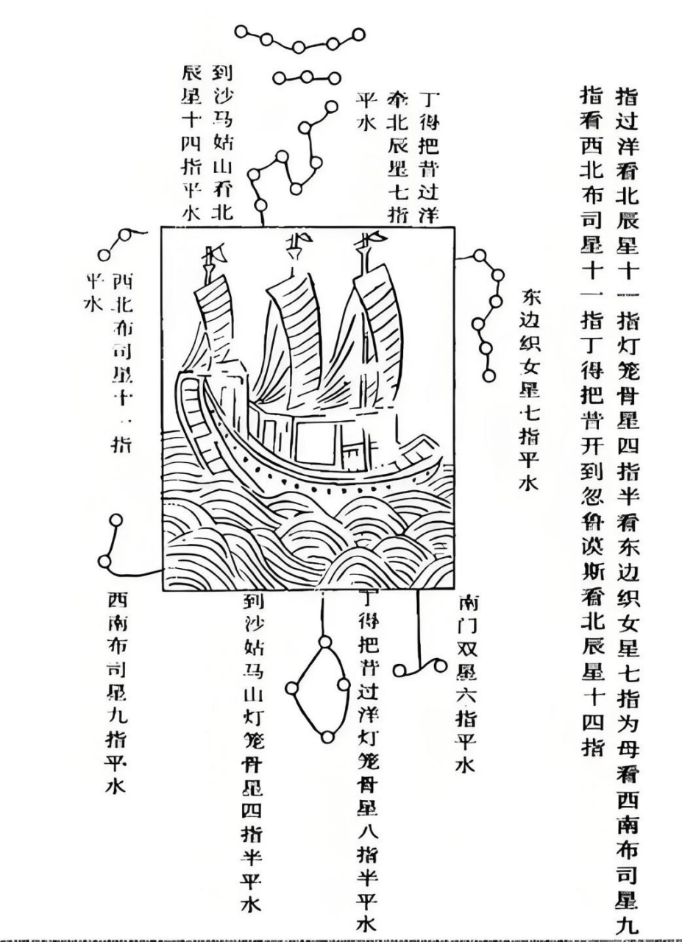

1.[丁得把昔到忽鲁谟斯]过洋牵星图

指,过洋看北辰星十一指,灯笼骨星四指半,看东边织女星七指为母,看西南布司星九指,看西北布司星十一指,丁得把昔开到忽鲁谟斯看北辰星十四指

东边织女星七指平水

南门双星六指平水

丁得把昔过洋牵北辰星七指平水

丁得把昔过洋灯笼骨星八指半平水

到沙马姑山看北辰星十四指平水

到沙马姑山 灯笼骨星四指半平水

西北布司星十一指平水西南布司星九指平水

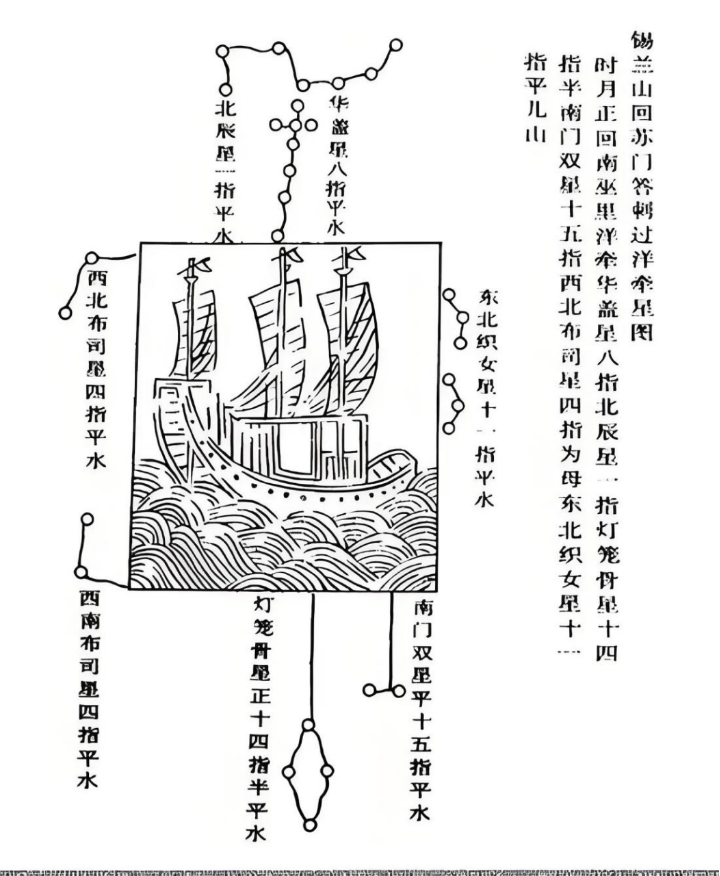

2.锡兰山回苏门答剌过洋牵星图

时月正回南巫里洋,牵华盖星八指,北辰星一指,灯笼骨星十四指半,南门双星十五指,西北布司星四指为母,东北织女星十一指平儿山

东北织女星十一指平水

华盖星八指

南门双星平十五指平水

北辰星一指平水

灯笼骨星正十四指半平水

西北布司星四指平水

西南布司星四指平水

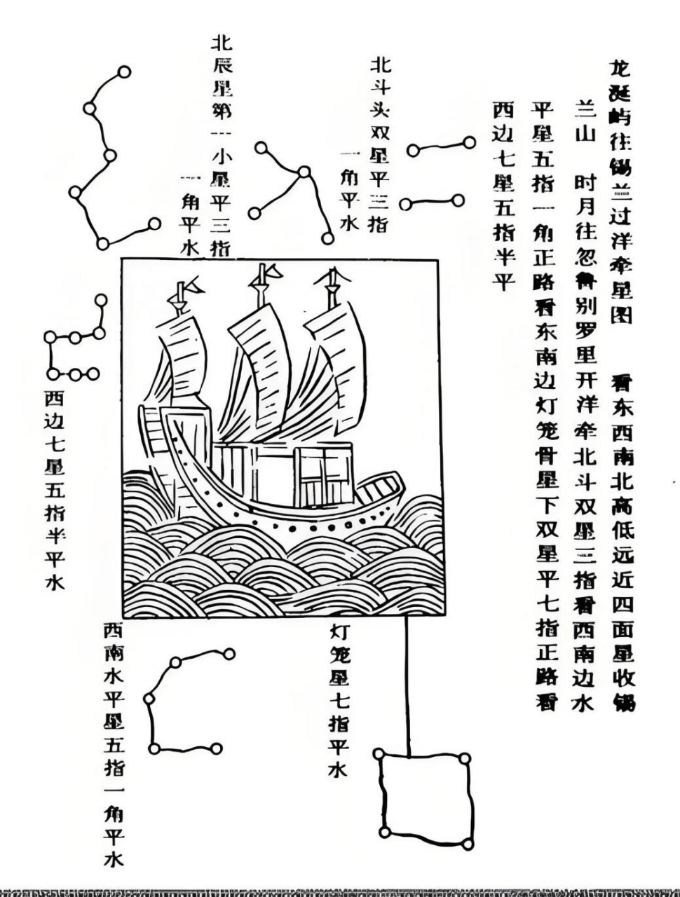

3.龙涎屿往锡兰山过洋牵星图

看东西南北高低远近四面星,收锡兰山。时月往忽鲁[谟斯],别罗里开洋,牵北斗双星三指,看西南边水平星五指一角,正路看东南边灯笼骨星下双星七指,正路看西边七星五指半平

北斗头双星平三指一角平水

灯笼星七指平水

北辰星第一小星平三指一角平水

西南水平星五指一角平水

西边七星五指半平水

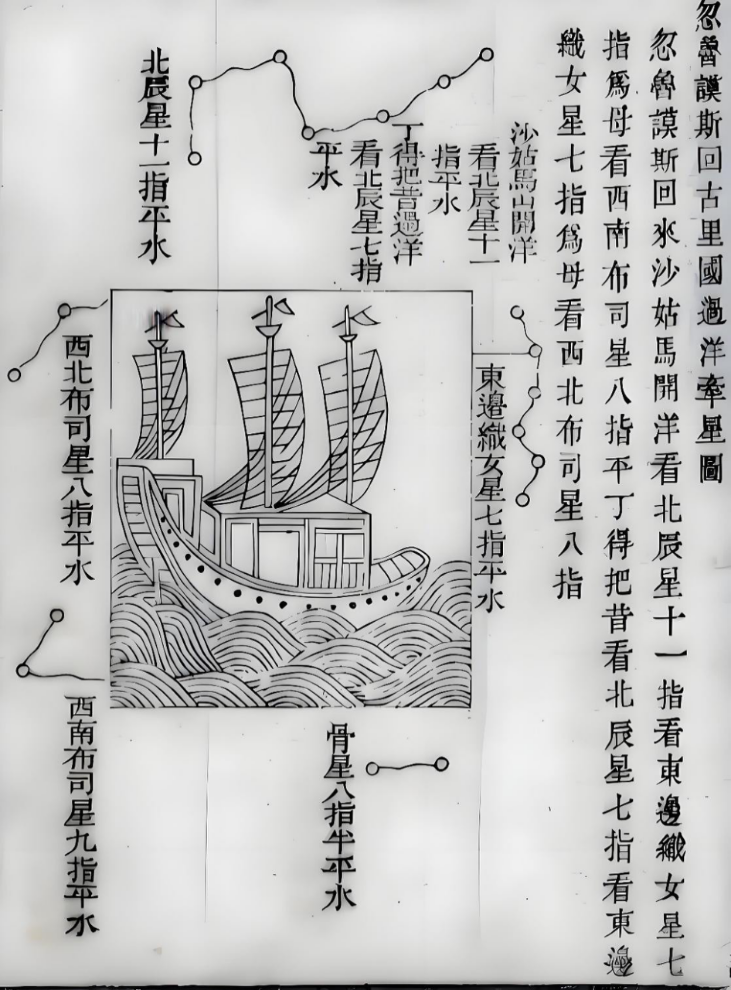

4.忽鲁谟斯回古里国过洋牵星图

忽鲁谟斯回来,沙姑马开洋,看北辰星十一指,看东织女星七指为母,看西南布司星八指平丁得把昔,看北辰星七指,看东边织女星七指为母,看西北布司星八指沙姑马开洋,看北辰星十一指平水

东边织女星七指平水

骨星八指半平水

丁得把昔过洋,看北辰星七指平水

北辰星十一指平水

西北布司星八指平水

西南布司星九指平水

还没有评论,来说两句吧...