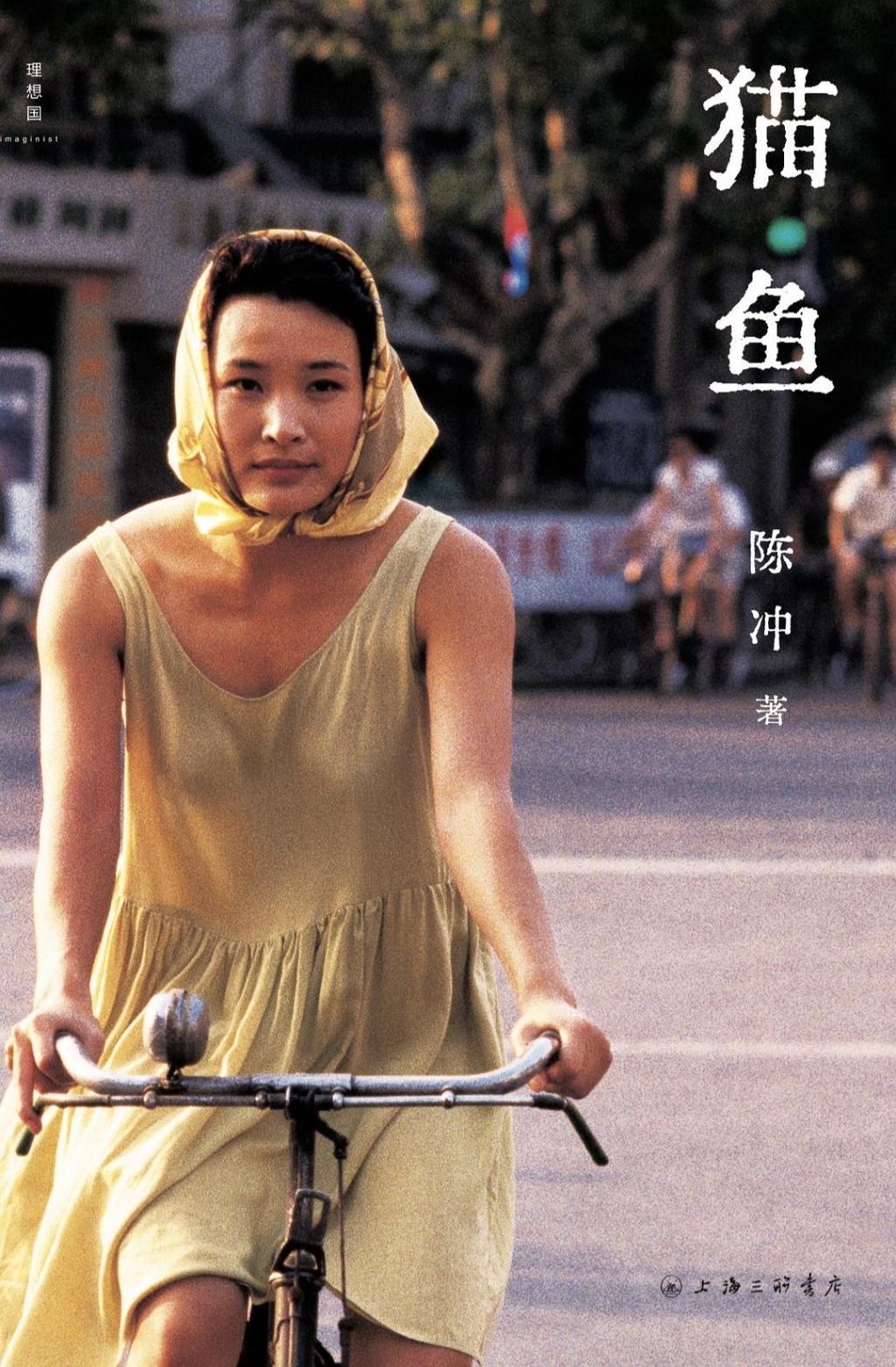

《猫鱼》,陈冲著,上海三联书店|理想国,2024年6月出版,632页,168.00元

2024年夏天,演员陈冲自传体散文集《猫鱼》在上海出版,并成为《收获》文学榜长篇非虚构获奖作品。此书中的散文首先在《上海文学》上发表,然后编辑成书。鼓励陈冲写作并担任此书编辑的金宇澄在序言《那些不记得的,蜂拥而来》(写于2024年5月7日)中,特别提到陈冲在回应他的编辑建议的时候,最惯常的回应就是“已经不记得了,完全不记得了”(x页)。编辑根据关键词多次问到作者的哥哥陈川,但作者却担心写了哥哥会让他看了不开心。后来,陈冲发来描述陈川的大段文字,其中写到“猫鱼”这个细节令编辑难忘,并因此选择这个意象作为此书标题:“它仍然、当然还活着,顽强生命的本身,始终那么弱小和无助,自带显而易见的尾声,却仍旧是在坚守之中,苦苦期待。”(xi页)在陈冲的《前记》中,她用“早晨爱人离别后枕头上柔软的凹印”来比喻记忆,而写作此书则成为她寻回这些记忆的途径:“有一日,在完全没有准备的情形下,我突然回到了一片未曾被自己过多调用过的记忆,有些只是模糊的印象,也有些清晰犹如昨天。我企图把它们写下来,或许人们能看到我在枕头上留下来的那个凹印。”(xv页)

卑微坚韧 以弱胜强

“猫鱼”在上海话中说的是一种在菜场出售的用来喂猫的小鱼,寓意人的生命就像猫鱼,始终卑微、弱小、却坚韧地活着。此书中写到各种女性在生命不同阶段的感受遭遇,笔触动人。笔者印象最为深刻的是《没有女人会因此丧命》一文,其中作者写到她从小跟着长大的姥姥(外婆)史伊凡女士——她的父亲史蜇夫是清臣后裔,国学泰斗,篆刻造诣很深,中学时代的瞿秋白曾随其学习篆刻。姥姥曾在1927年考进当时的国立第四中山大学文学院(位处南京,1928年5月改名为国立中央大学文学院),并成为吴健雄的同窗好友。1932年“一·二八事变”时,她在参加上海医学院组织的第四救护队时和未来的伴侣张昌绍相遇,终成眷属。当年著名文人柳亚子还在1932年为她专门做了一首诗,题为“浪淘沙——文艺茶话会上赠史伊凡女士”。在抗日战争期间,姥姥在上海医学教育和卫生事业机构担任重要角色,并曾留下两个女儿,只身去伦敦陪丈夫读书,1939年她回国后,先后在昆明和重庆工作,1943年在重庆和丈夫终于安定下来后,回到上海接孩子团聚。但是,由于战乱,她只能带母亲一个人上路。在母亲和二姨的心目中,姥姥是一个经常遗弃她们的母亲:“每次我母亲提及童年被遗弃的事,姥姥脸上的悲哀,我也是在生了孩子后才懂得的。”(118页)陈冲在美国做了母亲之后,也难免会外出工作,面对十三岁女儿住读时遭受的“分离焦虑”,打电话给自己的母亲,询问她还记不记得当年跟姥姥从上海到重庆的经历。母亲先说记不太清了,后来终于透露残酷的真相:“当时从日占区去重庆时不允许的,姥姥在各个关口需要通行证,需要交通工具,只好求那些有权有势的人帮忙。那些都不是好人,她们占姥姥便宜。我问,怎么占她便宜?母亲犹豫了一下说,她要陪他们睡觉。”(同前)作者想象当时三十五岁的姥姥,拖着一个九岁的孩子,也许用自己的见识谈吐打动一个困于机关的男人,也许被某个男人粗暴索取身体上的快感,但她也许像《西部往事》电影中面对强奸威胁的寡妇那样,仍然以坚强高傲的态度面对这种暴力征服:“这个毫无自卫能力的弱者,没有畏惧,也没有矫情,只是很简单地说,没有女人会因为这个丧命,你来吧。我想象,姥姥也有这样刚烈的性格、胆识和精神。”(121页)

陈冲的母亲

陈冲本人的成长过程中,也经历了多次创伤。初到美国留学接受体检时,被两位美国男医生性骚扰,后来才明白究竟发生了什么,并且首次在《猫鱼》中书写出这段不堪的回忆:“那个不可磨灭的耻辱像日全食那样遮挡了那段记忆的亮光。写这段文字,是我第一次跟别人提到这件事。医务室的白帘子、日光灯、铺了白纸的蓝床、赤身裸体的我和两个穿白大褂的男人,在事发时它们似乎只是在我知觉的边缘,模糊、扭曲。此刻从潜意识里重新浮现出来,一切变得刺眼的清晰。”(242页)她的第一次婚姻主要是因为必须尽快得到在美居留权,所以才和对她有好感的功夫演员N结婚。但N却因为嫉妒不安,对陈冲严密掌控,甚至大打出手。在美国留学期间,陈冲有一位男友W,但后来发现W同时和其他女性保持关系,备受打击。一位喜欢陈冲的男同学X把来访校园的W痛揍一顿,以致后者送院治疗。由于此事给她带来太大伤痛,陈冲对那晚的记忆完全断片,只能简略地称之为“那件事”。但是她的好友晓虹则用自己的亲身经历提醒她,一个人要经历过两次死亡,才能真正成长:

我有一位叫晓虹的朋友,她长我十几岁,善解人意,在那段时间支持和保护了我。后来我知道,她也才跟挚爱分手不久。深知爱和失去的疼痛,她用了一句很有治愈力的话安慰我:人必须经历两次死亡才能成熟——一是理想的死亡,二是爱情的死亡,成熟是死亡后的重生。(252页)

多年之后,两人重新联系。陈冲打电话问晓虹说是否还记得当年那件事情,晓虹说记得。晓虹后面还给陈发过几条微信,说想起那件事之后,陈冲开始闯荡好莱坞。有一次面试之后,陈冲去晓虹家里,看到镜子里那个浓妆艳抹的自己,竟然觉得有些讨厌自己了。晓虹说既然这样就不要演电影了,但陈冲说不,“它是我的生命”。陈冲这样写道:

她的微信让我惊讶,在我的记忆里,我没有那么坚毅。“那件事”以后,我不再爱自己。我以为,如果不值得W的爱,就不值得任何人的爱,如果身体被践踏过一次,就将永远被践踏。我成了水上浮萍,随波逐流。漂到哪里是哪里。偶尔我会梦见遥不可及的家,想起儿时的晒台,那里的夜空像一个聚宝盆,将银河系的水晶尘埃洒在乌黑的苍穹。那个叫“妹妹”的女孩,曾经站在巨大的星座图下,仰望未来。她是被爱的。父母、姥姥和哥哥都在她的血脉里,她深爱他们,那或许她也能爱自己?(253页)

在全书回忆叙事中,这位“妹妹”一直都是作者对话的对象。比如说在《从前的人》一文中,作者回忆自己在1978年到1983年——十七岁到二十二岁这段期间和初恋男友M通信的经历,忽然眼前出现了扎着两条短辫的“妹妹”:“我仔细打量她,胸脯轻轻起伏,鼻翼微微翕动,眼睛里闪烁着所有被她抑制了的本能。你以为自己长大了会是谁?我问。她眼里闪出困惑,还有些诧异。你能想象得到的未来都已逝去,我说,人生就在弹指一挥间,不要错过欢乐。”

陈冲

这个“妹妹”的角色设定,其实就是陈冲的内在小孩。一行禅师在《和好:疗愈你的内在小孩》提醒我们:“每个人内在都有一位年幼的受伤小孩。所有人在童年都经历过困难,甚至是创伤。为了保护自己以及防备将来再受痛苦,我们尝试忘记从前的苦痛。每次触及痛苦的经历,我们以为自己会无法忍受,因而将感受与记忆深深地埋藏在潜意识内。几十年来,我们可能因此不敢面对自己的内在小孩。”一行禅师进一步阐述,这个内在的小孩不仅是自己,还可能代表了几个世代,比如说自己的父母也经历过很多痛苦,不懂得照顾自己的内在小孩,需要被拥抱和理解:“我们受苦,是因为没有接触到慈悲和理解。如果我们能够为受伤的小孩生起正念、理解和慈悲,我们的痛苦就会减少。当我们能够滋养正念、慈悲和理解,我们就能够让别人爱我们。从前,我们可能猜疑所有人和事,慈悲有助我们与别人连系,并恢复沟通。”以此角度来看《猫鱼》中时时出现的“妹妹”,她就是疗愈个体乃至家族创伤的重要媒介。

无需完美 只要真实

陈冲的文笔魅力在于她不尝试完美,只是呈现真实。比如说她在《快乐的大篷车》一文中描写自己在《小花》摄制组生活的那段时期自由散漫的生活。当时她对饰演自己哥哥的唐国强很有好感,总是很期望他的到来。她和唐的生日只差了八天,自己过完生日之后,就在荆州到处找上海凯司令式的奶油蛋糕给他过生日,终于在唐生日那天买到一块。在他吃蛋糕时,陈冲说他是个名副其实的“奶油小生”了,这个绰号由此而生,还跟随了唐多年。最令人难忘的细节是她在唐面前出丑的一幕。少女时代不太注意个人卫生的她当时“爱出脚汗,又懒得洗袜子,一穿就是好几天,脚臭到令人作呕的地步”。有一天她终于无法忍受,把滚烫的开水倒进了装着穿了好几天臭袜子的脸盆里,此时恰好唐国强来访:“他走进屋,脸盆里的开水冒着蒸汽,一股臭味散发开来。我尴尬地站在脸盆和他之间,后悔莫及。那天后,我每天都换袜子洗袜子。”(59页)电影拍完之后,唐国强也和未婚妻成婚。在庆祝聚会上,陈冲觉得心里非常忧伤:“每拍完一部戏,我都像被恋人抛弃。回到学院的日子味同嚼蜡。我在课堂里坚持着,度日如年。”(同前)

在上海外国语学院上学时,陈冲阅读《简爱》的英文版,其中有一段引起她的强烈共鸣:“随后我渴望掌握比现在更多的实际经验,接触比现在范围内更多与我意气相投的人,熟悉更多类型的个性……我没有办法,我的个性中有一种骚动不安的东西,有时它搅得我很痛苦……一般人都认为女人应当平平静静,但女人跟男人一样的有感觉。她们需要发挥自己的才能,而且也像兄弟们一样需要有个用武之地。”(117页)1981年,陈冲从上海飞往纽约留学,当时买的是一张单程票,因为“没有人知道何时或者能否再回家”。当时她的行李箱里面大多数是生活必需品,书、毛主席像章,还有哥哥陈川送她的一件貂皮大衣。在纽约新帕尔茨的第二个学期,她在周教授的帮助下,获得一份奖学金,可以到加州州立大学北岭分校读影视制作专业。在经历了W带来的极大情感创伤之后,陈冲继续在洛杉矶寻找拍电影的机会。已经在中国大陆获得最佳女主角荣誉的她,和无数亚裔女孩一起面试,面临被拒绝可能的时候,心中极为恐惧:“也许面试是我的赌场,‘被拒绝’是我的赌注,输了,就证明我的确不值得爱,赢了,就从‘不值得爱’的死刑得到了缓刑。”(255页)

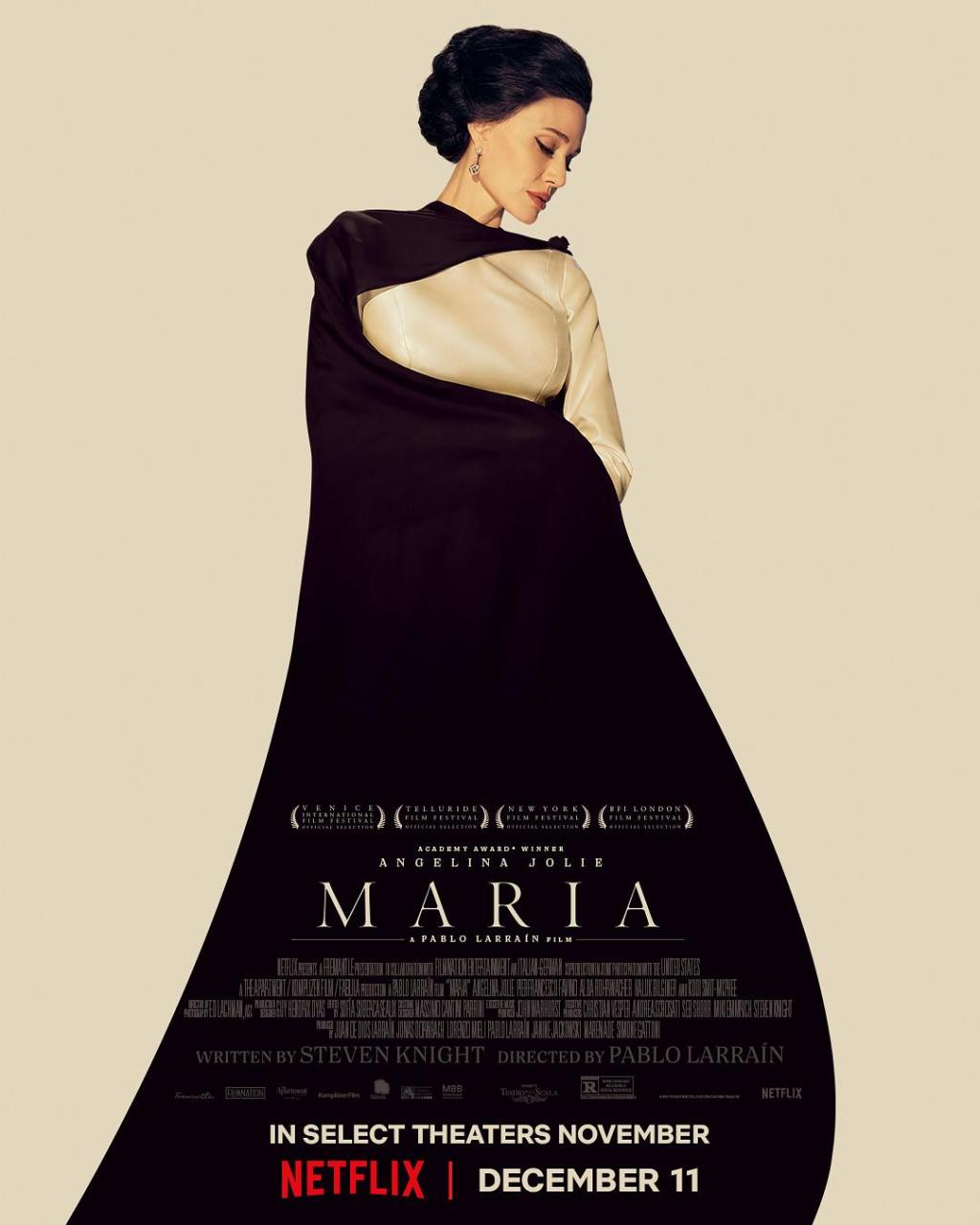

实际上,演员这个职业给陈冲造成了强烈的自卑感:“我永远觉得自己不够好,是伪劣品。或许,这份不安全感是与生俱来的,它一直都在折磨我的同时鞭策我。回头看,我一生的努力都是在企图把自己从伪劣品变成真货。”(35页)实际上,很多成功人士都存在这种“冒牌者症候群”(imposter syndrome)——取得了成功之后,却陷入了自我怀疑,总是严重低估自身能力,觉得自己不配得到这样的荣誉,认为自己的成功是虚假的,总有一天会被揭穿。比如美籍希腊女高音歌唱家玛丽亚·卡拉斯(1923-1977)从小就由于得不到母亲的关爱,一直觉得要努力自证价值。2024年由帕布罗·拉雷恩(Pablo Larraín)执导、安吉丽娜·朱莉主演的卡拉斯传记电影,尤其刻画出这种缺爱自怜的心态。

《玛丽亚·卡拉斯》海报

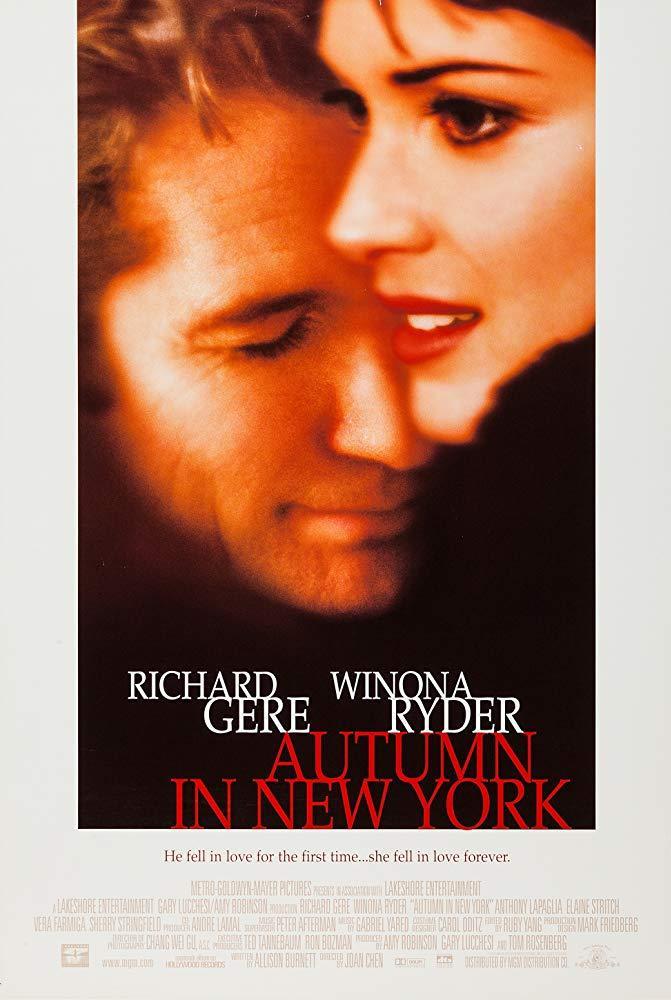

1999年导演《天浴》大获成功之后,陈冲受邀执导美国电影《纽约的秋天》,却遭到多方批评。在《唯一不朽的只有此刻》一文中,陈冲回忆自己面对这些批评的态度:“当时觉得这些影评是天大的事,好像全世界都在评判我。其实根本没人在意,人们都卷在自己的漩涡里……我挺幸运的,摔了这么多跟斗还没有伤到元气。半个世纪前晒台上的‘妹妹’,透过我日益衰老的晶体,望着天空变幻莫测的北极云彩,仍然在梦想,在渴望。”(369页)多年之后,身在冰岛工作撰写此文的陈冲再回顾那些错误和挫折,终于懂得与自己和解,继续前行。

《纽约的秋天》海报

文学何为 艺术何用

《猫鱼》全书中反复出现的意象,有“猫鱼”和“星空”。这也是陈冲用来比喻文学艺术的两个重要意象。此书尾声写到陈冲和哥哥陈川的对话,后者认为每一个艺术家都有自己童年的“猫鱼”,它是“一种象征性的语言”“本性中被遗忘或隐藏了的真相”;它是我们余生创作最汹涌的源泉,也是我们在日常生活中体验到的每一个“奇迹”。在此书尾声,陈冲反思人工智能和艺术之间的关系,认为人工智能对艺术家最大的威胁不是取代,而是抄袭和庸俗化。她这样写道:

什么是艺术?看到梵高的《星空》时,我们意识的眼睛也会看到他关在精神病院里,凝视窗外的星空,并在作画过程中获得心灵的安抚和自由;看到他在贫困、病痛、怀疑和讥笑面前的挣扎及信念;看到他对爱、知音和自我完善的渴望……其实,真正打动我们的是人类的局限性和超越极限的勇气、人类的肉体欲望和它的精神升华。人工智能以它无限的潜力,不具备人的局限和脆弱。艺术让我们体会到的敬畏感,不仅存在于创作结果中,它也存在于我们拼命超越自身的企图中。无限的潜能还有什么可超越和升华的?(583页)

陈冲对艺术的反思,令我想到王尔德名言:“我们每个人都生活在沟渠里,但仍有人仰望星空。”对她来说,生命的意义就在于见证。她在回忆自己和坂本龙一的合作及通信时,这样写道:“你能想象吗?在这样的天上布满了星星是什么景象?我只能无声地见证它的奇异,这不就是我生命的意义吗——来见证。……一切都在这片苍穹下——从时间的开始直至永远——太仓中学雄辩的外公、晒台上的母亲、嘉陵江中的父亲、守望者着‘猫鱼’的哥哥、萨沙的母鸡、赵以夫的‘多比尼’、坂本龙一、卡夫卡、泰戈尔和天下所有的诗人,他们的童年、他们的坟墓……一切转瞬既逝,一切永存。”(587页)这段兼具诗意与哲思的文字,让我想到草间弥生——她的波点艺术、装置艺术系列《无限的网》,还有名为“无限的网”的自传。终其一生,每个人都在宇宙之中寻找自己的存在感与和他人相连结的可能,自身的存在化为无数圆点,成为人生这张无限的网上面的一个节点。通过写作,陈冲达到了自我疗愈,也与她的家人、前辈、友人、观众、读者产生联结。无论生活中充满多少苦难,对自己和别人的爱,使我们能够超越自我界限,和宇宙万物共振,一起创造生命的奇迹。

还没有评论,来说两句吧...