一

经常有一些偶然事件,会在历史上留下一笔。毫不讲究什么仪式感。

1934年2月4日,农历癸酉年腊月廿一,星期天,又年关将至,顾颉刚、谭其骧、周一良、邓嗣禹四位先生在北平海淀一个叫斌泰的小酒馆里吃了顿晚饭,不期然,那顿饭竟成为现代中国历史地理学的起点。

顾颉刚先生在当日的日记中这样写道:“谭季龙来,同游校印所。嗣禹约往海淀斌泰酒店吃饭。归,到嗣禹屋内小坐。予独出访振择。十时,季龙来,留宿。今晚同席:谭季龙、周一良、予(以上客),邓嗣禹(泰初)(主)。席中定出版《禹贡半月刊》出版计划。”(《顾颉刚日记》第三卷,台北联经出版公司2007年版,第158页) 季龙是谭其骧先生的字。

顾先生是一个行动力极强的人。他说干就干。尽管手头还在写着《东壁遗书》的长序,才过十天,2月15日(甲戌年初二),他日记中就出现了“编《禹贡》半月刊第一期”的记载。四十一年后,他重读此条日记,在旁边留下“此为编辑《禹贡半月刊》之始,想不到竟有些成就”的感慨。(同前,第161页)

与此同时,谭其骧先生也在行动。他在起草发刊词。2月19、21日,顾先生两度进城“到季龙处”,跟他见面。21号晚上,顾先生便在“改季龙所作《发刊词》”了。(同前,第161、162页)

《发刊词》于22号改定。25号,顾先生“校《禹贡半月刊》毕,写《编后》一千五百言”(同前,第164页)。26号,他继续“搜集学生课卷充《半月刊》材料”;28号又“草《禹贡半月刊》广告章程”,至此“《禹贡半月刊》第一卷第一期出版”(同前,165页)。

从“定出版《禹贡半月刊》出版计划”到该刊正式出版,只花了14天。

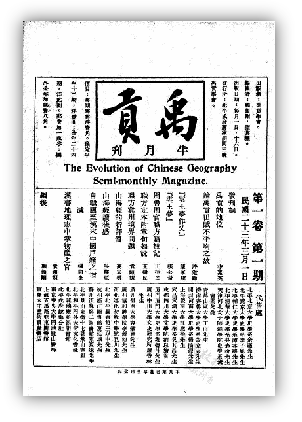

留存至今的《禹贡》半月刊创刊号,出版日期标为“民国二十三年三月一日”,出版者为“禹贡学会”,编辑者为“顾颉刚,谭其骧”;发行所在“北平成府蒋家胡同三号禹贡学会”,即顾先生家。

这是“禹贡学会”首次亮出旗号。尽管其正式成立大会迟至1936年5月24日才召开。1936年3月编刊的《禹贡学会会员录》中,顾颉刚、谭其骧等最早一批会员的入会年月都标在“二十三年三月”,显然是将《禹贡》半月刊出版视为禹贡学会实际上已经在开展学术活动了。

我们现在追溯历史地理学在中国出现的历史,都将禹贡学会当作一个标志。因为那已不是学者个人的自由探索,而是一种有组织的学术。禹贡学会的依凭,是《禹贡》半月刊。而该刊的产生,上述四人的那个聚会无疑是个起点。

《禹贡》半月刊创刊号

这一过程中,各位主要贡献者的作为早已昭彰在人耳目。

近读邓嗣禹先生外孙彭靖先生所作《心路历程:邓嗣禹回忆录与学术年谱》(下称《邓谱》),却看到了一些令人无法理解的说法。

《邓谱》先是在1934年下,写了一条:“2月,顾颉刚与邓嗣禹、谭其骧等人编辑出版了《禹贡》半月刊。”然后在2月4日条下,加以详述:“晚间,嗣禹约请顾颉刚、谭季龙、周一良在海淀区斌泰酒店吃饭。席中商定《禹贡》半月刊出版计划。斌泰酒店为海淀区知名酒店,有百余年历史。饭后,顾颉刚到邓嗣禹室内探望。”(彭靖译著:《心路历程:邓嗣禹回忆录与学术年谱》,中国文史出版社2025年版,第224页)

《心路历程:邓嗣禹回忆录与学术年谱》

这一写法简直令人目瞪口呆。观其资料来源,显然是上引顾颉刚先生当日的日记。因为此文中无任何溢出信息。作者在改写过程中只是将一些句子的主语作了转换。这一转换不打紧,把一些事实弄颠倒了。

在此不妨先还原一下四位当事人的身份。1934年2月,顾颉刚先生41岁,燕京大学历史系教授;谭其骧先生23岁,已于1932年从燕京大学研究生毕业,此时任北平图书馆馆员,兼辅仁大学、燕京大学讲师;邓嗣禹先生29岁,于1932年从燕京大学历史系本科毕业,此时在读研二;周一良先生21岁,于1932年秋从辅仁大学转入燕京大学历史系,在读大二。就是说,四人中,一教授,一讲师,一研究生,一本科生。

应该说,顾先生的日记原文是没有问题的。他在“席中定出版《禹贡半月刊》出版计划”,那是他自己作主。《邓谱》将主语修改以后,说邓嗣禹先生“约请”吃饭,可以;后面一句不另立主语,只将顾先生原文改成“席中商定《禹贡》半月刊出版计划”,这就大大地荒谬了。顺着文字读下来,似乎是邓先生发起的“商定”。从顾先生原文中,哪看得出顾先生跟邓先生“商”了?邓先生一在读研究生,当时在研究中国考试制度史,顾先生定《禹贡》半月刊出版计划,要跟邓先生“商”些什么?

尤令人不可思议的是,《邓谱》在2月那条关于《禹贡》半月刊编辑出版的总体叙述中,竟然将邓嗣禹先生的大名列在谭其骧先生前面,真不知道作者是如何考虑的。《禹贡》半月刊各期都载明了当期的编辑者,邓先生虽然以作者身份在《禹贡》半月刊上发过稿,但从未以编辑者的身份出现过。而《禹贡》半月刊第一至四卷共48期,每一期编辑者的署名都是顾颉刚、谭其骧。实际上其中有好些期是谭先生一个人编的,在此无须细述。从何起见在讲这个期刊的历史时要将邓先生大名排在谭其骧先生前面?

1935年11月9日,顾颉刚先生在《致禹贡学会会员》函中,开篇就说:“诸位社友公鉴:自去年二月,颉刚与谭季龙先生创办禹贡学会,三月一日发行《禹贡》半月刊以来,至今垂二年矣。”(《顾颉刚书信集》第3卷,中华书局2011年版,第47页)此中提及创办禹贡学会及发行《禹贡》半月刊,谭其骧先生是合作者,而丝毫不提邓嗣禹先生。这不是随便讲的,这是主事人亲历的历史。

当然要承认,邓先生确实参加过禹贡学会。在《禹贡学会会员录》中,他和周一良先生都是1934年3月第一批入会的会员。不过,1936年5月24日下午禹贡学会在燕京大学开成立大会,邓先生却似乎没有参加。顾先生在日记中载当日到会者四十余人,并列举了钱穆、侯仁之、张玮瑛、童书业、顾廷龙、谷霁光、王钟翰、张政烺、杨向奎等42个名字(同前,第479页),却无邓嗣禹、周一良,这二位极大概率未与其事。否则以顾先生与这二位的亲近程度,不太可能漏列其名。该名单中也没有谭其骧先生,因其时谭先生在广州学海书院,7月才回北平;但大会仍将谭先生与顾先生等人一道选为理事。大会共选出理事七人、候补理事三人,监事五人、候补监事二人,均无邓嗣禹先生。邓先生此时31岁,已于先一年硕士毕业,留在燕京大学任讲师。近在咫尺,既未参加大会,也未被选为职员,可见他在禹贡学会中只是普通而又普通之一会员,远未达到与顾先生“商定《禹贡》半月刊出版计划”、且排名在谭其骧先生前面的重要程度。

在此还须说明,上述1934年2月4日晚上的四人餐叙虽然由邓嗣禹先生约起,实际上应该是邓、周二位共同请客。上引顾先生日记中明载了“邓嗣禹(泰初)(主)”,泰初是周一良先生字。可见本来是邓先生一人请客,周一良先生在被请之列;但到了最后周先生与邓先生分享了主人身份,变成两位学生请两位教师。这个信息《邓谱》作者似乎没有注意到。

二

《邓谱》在1934年下还有一条记录:“5月,顾颉刚发起组织禹贡学会,引导燕京大学、北京大学、辅仁大学三校同学,把大家在考察时见到的关于中国地理沿革的材料公布出来,互相交流,共同进步。这份刊物和这个学会联合培养了一批历史地理人才,并在燕大促成了‘边疆问题研究会’的诞生,使学术研究和实际问题进一步结合起来。”(《邓谱》,第225页)这段文字透露出作者对于相关史实和所述内容相当陌生。

首先,这段文字语意不全。莫名其妙地冒出了“这份刊物”。如果是承前页叙述,那么,从上引2月4日“商定《禹贡》半月刊出版计划”后,行文中并未交代该刊是否已实际出版。中间又掺杂叙述了很多其他内容,早已隔断了文意。此处突然说“这份刊物”,具体所指完全要靠读者脑补。

其次,如果说“这份刊物”指《禹贡》半月刊,那么它就是禹贡学会的机关刊,它与学会是一而二、二而一的关系,不存在“联合”的问题。

其三,顾先生发起组织禹贡学会,如果以编辑《禹贡》半月刊为准,时间在1934年2月。如果以《禹贡》半月刊正式出版为准,时间在该年3月。从单行本《禹贡学会会员录》来看,学会第一批会员的入会年月是1934年3月,显然这是顾先生本人认定的标准。无论如何,不得将此事与1934年5月扯上关系。与5月扯得上关系的是禹贡学会的正式成立大会,不过那是1936年,不是1934年。

其四,禹贡学会的会员诚然以燕大、北大、辅仁三校学生为主,但其主要目的是将中国传统的沿革地理改造成现代科学意义上的历史地理。为此,《禹贡》半月刊的英文刊名从第3卷起由前两卷的 The Evolution of Chinese Geography变更为The Chinese Historical Geography。禹贡学会在研究中确实注重野外考察,但总体上其研究内容远比考察中所见丰富得多。事实上,野外考察时不可能见到多少关于中国地理沿革的材料。那种材料主要在传世的地理文献中。

三

《邓谱》中有4处邓嗣禹先生参与《禹贡》半月刊校对的记录,全都是作者曲解顾颉刚先生日记而虚构出来的。

(1)1934年“12月2日,为校《禹贡》第二卷七期稿件初校之事,嗣禹偕周一良来到顾颉刚住处,共同协商此事。”(《邓谱》,第228页)

查顾先生该日日记,原文分三段,第一段:“张子玉来。萧乾来。记日记七天。校《禹贡》二卷七期(初校)。”第二段:“嗣禹偕周一良来。于海晏、周杲来。邵子风来。元胎来。绍虞来。”第三段:“与起潜叔及元胎同到希白处吃饭,并开《史地周刊》编辑会。”(《顾颉刚日记》,第267页)按照顾先生记日记的习惯,这三段代表不同的时间段。就是说,“校《禹贡》二卷七期(初校)”是上午的事,而“嗣禹偕周一良”下午才来。从哪里看得出“嗣禹偕周一良来到顾颉刚住处,共同协商此事”?如果说这二位来是为“共同协商此事”,那么当日来到顾府的其他那些客人是怎么回事呢?

(2)1935年“9月7日,为校对《禹贡》第4卷第2期稿件之事,邓嗣禹、朱士嘉找顾颉刚协商。” (《邓谱》,第234页)

查顾先生当日日记,原文作:“乘七时车回成府,先到校印所。归,校《唐人辨伪集语》。孙海波来。到子通处、希白处。与吴志顺、童丕绳、赵惠人等谈。晤沈心芜。家升来。陆钦墀来。希白来。士嘉来。邓嗣禹来。校《禹贡》四卷二期稿。”(《顾颉刚日记》,第387页)请注意,标点者很谨慎地在“邓嗣禹来”和“校《禹贡》四卷二期稿”之间用句号隔断了,表明这是两个独立事件。这个标点是对的。就是说,邓先生那天去顾府与校稿无任何关系。稿子是顾先生本人校的。

顺便一说,在当日去过顾府的一干人中,与其说邓嗣禹、朱士嘉去是为校稿,不如说冯家昇是为期刊而去更靠谱一些。毕竟在谭其骧先生离开北平后,是冯家昇先生协助顾先生编《禹贡》半月刊。他也是1936年禹贡学会成立大会选出的七位理事之一。但我们仍然不能这么胡乱猜测。历史要靠证据说话。从顾先生这段文字中,看不出任何人去是为了找他商量校稿。

(3)1935年“12月29日,嗣禹与顾颉刚、起潜叔、吴子藏、朱实昌商讨《禹贡》第4卷第9期结稿、出版事宜,事后邀请上述人员到东来顺饭店吃饭,8时许结束。”(《邓谱》,第234页)

查顾先生日记,该日为星期天,“希白来。编《禹贡》四卷九期讫。修改《募捐基金啓》毕。饭后翻《禹贡》封套,错误甚多,大怒,斥骂冯世五。士嘉来。伯平来。乘五点车进城。到东来顺吃饭,八时许归。背甫来,谈至十一时别去。今晚同席:起潜叔、吴子臧、朱宝昌、予(以上客),邓嗣禹(主)。”(《顾颉刚日记》,第424页)这一记载与《邓谱》可以说风马牛不相及。

毫无疑问《邓谱》是从顾先生的日记改写而来的。但顾先生的日记明明白白,编《禹贡》四卷九期是顾先生上午在家里干的事。已经编好了,下午五点才进城到东来顺吃晚饭。邓嗣禹先生在那天只是晚饭做了个东,《邓谱》作者竟然就把顾先生编《禹贡》四卷九期的事写到邓先生身上。还说是先“商讨”,事后邀请那些人吃饭。难道看不出顾先生那天完全没有时间跟那些人“商讨”吗?邓先生那年暑假硕士毕业,刚留校当讲师;那天他只是请了顿饭,他又不是《禹贡》的老板,他有什么资格与顾先生“商讨”《禹贡》半月刊的“结稿、出版事宜”?顾先生自己一个人已经把《禹贡》四卷九期编讫了,要跟邓先生“商讨”个啥呢?

(4)1936年“5月30日,邀请朱士嘉、聂崇岐到东兴楼饭店吃饭。当日同席的人还有顾颉刚、洪煨莲、毕乃德、田洪都、张星烺、李瑞德等人。饭后,邓嗣禹与顾颉刚同乘一车返回燕京大学,完成校对《禹贡》第5卷第7期稿件。”(《邓谱》,第237-238页)

这一天,顾颉刚、邓之诚两位先生都留下了日记。顾先生的日记云:“点改健常《新疆交通》一文。方欣安来。寿彝来。魏重庆来。到东兴楼吃饭。饭毕,与嗣禹同乘二时车返燕京,校《禹贡》五卷七期稿。梦家来。乘七时车回城,遇周杲、薛诚之、于海晏。与履安同到吉祥园,看荀慧生《元宵谜》剧。今午同席:洪煨莲、邓文如、毕乃德、田洪都、邓嗣禹、张星烺、李瑞德、予(以上客),朱士嘉、聂崇岐(主)。”(《顾颉刚日记》,第479页)

邓之诚先生当日的日记相对简单:“午入城,访二广。旋赴东兴楼朱、聂二君招饮。孟渠处小坐。欲至二广处,因体不适即归。招李医诊方。”(邓瑞整理:《邓之诚日记(外五种)》,北京图书馆出版社2007年版,第351页)

以三种叙述互相参详,可知《邓谱》大谬。那天根本不是邓嗣禹先生“邀请朱士嘉、聂崇岐到东兴楼饭店吃饭”,恰相反,是朱士嘉、聂崇岐二位邀请邓嗣禹先生在东兴楼吃饭。主客关系完全搞反了。此其一。

其二,顾先生此日日记的标点本有一处标点错误,“与嗣禹同乘二时车返燕京”与“校《禹贡》五卷七期稿”之间用了逗号。事实上,这是两个完全不相关的独立事件,应该用句号断开。本人的理由是:除了此处,顾先生日记中所有涉及《禹贡》半月刊编辑、出版、校对的工作都与邓嗣禹先生无关。此处不得例外。邓先生素不从事历史地理研究,他的志趣完全不在历史地理。因此,这一天顾先生只是碰巧与邓先生乘同一趟车返回燕京,到燕京后他和邓先生就分开了。他独自完成了《禹贡》半月刊五卷七期的校稿工作,然后又回城看戏。没有任何证据表明邓嗣禹先生参与了校对。

四

除了曲解史料、虚构事实,《邓谱》作者对于当年禹贡学会相关人员似乎也不太熟悉,经常把一些人名和人物关系搞错。

《邓谱》1935年下有一条:“6月29日,顾颉刚到嗣禹卧室,拜访顾季龙,并会晤周一良。”(《邓谱》,第232页)不言而喻,这条内容来自顾先生日记。但顾先生原文是:“到嗣禹卧室访季龙,并晤一良。”(《顾颉刚日记》,第360页)《邓谱》作者大概不知道,此处季龙不姓顾,姓谭,就是上文提到多次的谭其骧先生(姓顾的不叫季龙,叫廷龙)。顾先生说“访”没有问题,要说“拜访”,可就大大地欠妥了。谭先生是顾先生学生,平白无故地说老师“拜访”学生,这让学生情何以堪?不要说谭先生本人,就连我作为谭先生学生都觉得这个用词太过严重。后句说“晤一良”也没有问题,要改写成“会晤”,私意以为也欠妥。周一良先生也是顾先生的学生。顾先生去看望谭先生,顺带跟周一良先生也聊了几句,要把这种见面写成“会晤”,总感觉味道有点不对。

1936年下有一条:“5月31日,为欢送起潜叔夫妇,邓嗣禹当日中午邀请以下人员到东兴楼饭店吃饭。”(《邓谱》,第238页)这条内容也来自顾颉刚先生日记。但作者可能不知道,“起潜叔”是顾先生对于顾廷龙先生的称呼。顾廷龙先生字起潜。两位顾先生同族,他们之间以叔侄相称,邓嗣禹先生不姓顾,他不得有称顾廷龙先生为“起潜叔”之理。

类似情形,在作者翻译的《邓嗣禹回忆录》中也时有出现。如第三章:“在20世纪30年代的时候,我经常与谭其骧、王云(Wang Yung)、赵万里(Chao Wan-li)等一起共进午餐”。页下还对“王云”加了一个注:“王云(生卒不详),文学家,作为整理点校者,曾经出版《云林石谱:外七种》(上海书店出版社,2015年)、《洛阳牡丹记:外三种》(上海书店出版社,2017年)”(《邓谱》,第167页)实际上,这位Wang Yung根本不叫“王云”,也没写过注中提到的那么些著作。他叫王庸(1900-1956),字以中,是1936年5月24日禹贡学会成立大会上选出的七名理事之一。

又,第二章提到:“邓彤(Teng K’o),我最尊敬的邓之诚(Teng Chih-ch’eng)教授的儿子”(《邓谱》,第103页)。实际上,所谓“邓彤”当作“邓珂”。

五

以上所言,仅限于与禹贡学会直接或间接相关。本人主要想讨论问题、澄清史实,因此对于其他问题,诸如体例乖张、史料理解随心所欲、转述添油加醋、翻译概念失当、校对出错之类,在此略过不提。

无论如何,该书对于本人了解业师谭其骧先生生平,还是提供了不少新的资料。谨此表达感谢。

邓先生是谭先生的好友,他值得一部更好的学术年谱。希望作者将来有机会加以修订。

还没有评论,来说两句吧...