“她小跑在告士打道,夜风在玻璃幕墙间盘旋,扑棱棱鞭打雪纺衫里的蝴蝶骨。”

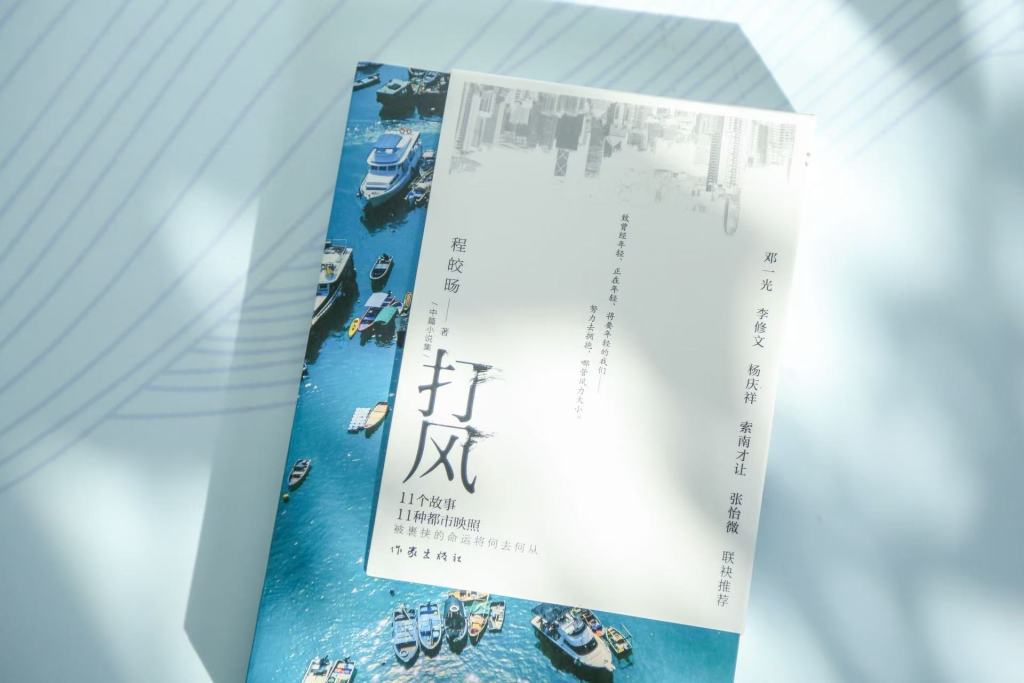

小说集《打风》所讲述的经验,离我们的生活现场并不遥远。极速翻滚、飞快前进的城市生活,奋力拼搏才能赢的“未来”叙事……港岛的故事,似乎与当下年轻世代所经历的挣扎,有着某种暗合之处。

当灰心的主人公们面临生活的又一重旋风,她们抹去身上汗水,仍选择再走一步,再试一次。在格外拥挤、焦灼的港岛上,一颗颗不愿服输的心,一次次爆发出的强大能量。那一刻,我们得以看见,生活在此处的年轻人,她们特有的生命力量。

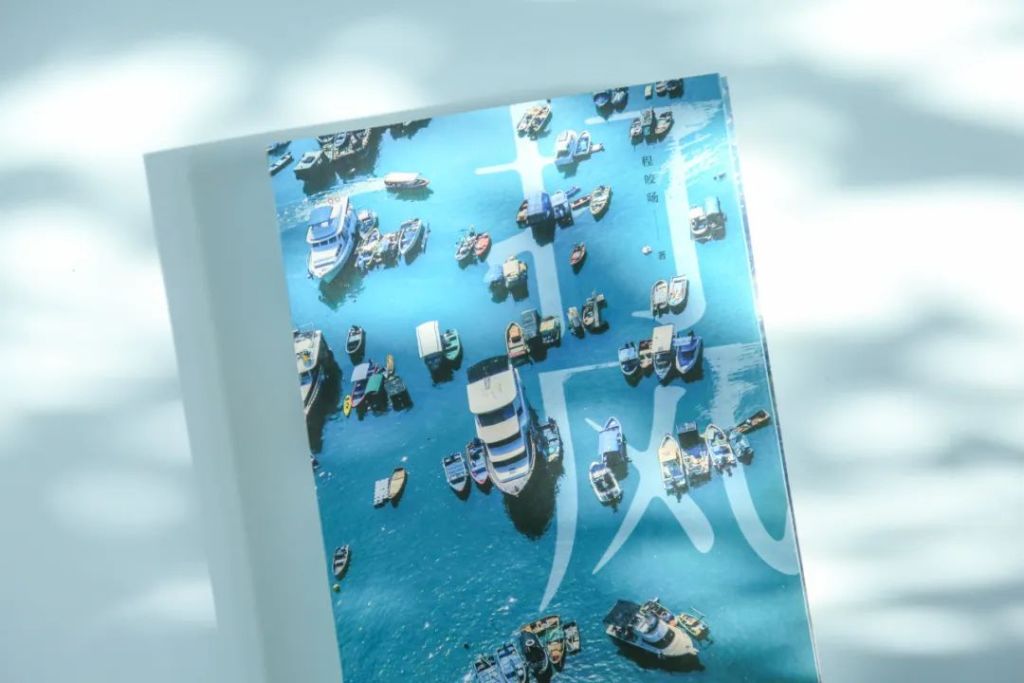

《打风》的作者程皎旸,18岁前往香港生活,曾在港岛的湾仔、上中环、炮台山等地留下自己奋斗的印迹,并从事过金融、广告、媒体等不同行业。作为一名港岛资深打工人,程皎旸深感打工人的勤勉是维系香港秩序与繁荣的基石,她将自己的亲身经历与观察化为文字,她笔下的角色,带着自己的答案,直面呼啸而来的风,在风的考验过后,也依然饱含鲜活的生命力。

此前我们发起了「当《甜蜜蜜》发生在当下的香港|翻翻书·送书」的征集活动,最后选出四位读者寄送了这本书。十天的共读里,《打风》带他们走进香港的各个角落,体验这座城市的多元文化,以及生活在其中的人们所面临的挑战和机遇。

以下是他们的书评:

香港的底色是什么?

文|赖倩童

书的封面是一汪风平浪静的蓝,这恰恰是我对“打风”前夕的印象。

仿佛城市在流动中突然放慢了脚步,人们开始既期待又害怕——期待从高速运转的工作中抽身,害怕受到猛烈的未知的伤害。

作者笔下的故事,并非都处于台风下的极端天气中,但每个人物,不约而同都有些“失常”,如同“打风”前夕表面的和平。

所有的故事,互相看似并无联系,但却在细微之处呼应,仿佛是现代港版的《清明上河图》,每个场景都有一个故事小传;而场景里的每一个人物,又像是一床藏着豌豆的被褥,人躺在上面,背上猝不及防生起淤青。

我喜欢每个故事的虚实难辨,在现实和超现实之间,人物走入谜团。读者也不知道是真还是假。比如那个穿着泳衣穿行闹市的罗伊,又比如那个无端消失去坐牢的阿石,又比如遇到狗人的苏叶。初看这些生活在高效、发达、精致的城市群像,你总认为他们身穿着一袭华丽的袍,跟这座城市一样夺目亮眼,但其实人们的内心总有一两只致命的虱,那是他们的秘密,也是这座城市的秘密。

《打风》故事的虚与实间,横亘着令人既无奈又感伤的精神健康问题。写到这里,我想起很久之前在某本香港本土杂志里读过,香港的精神科医生是远远供不应求的,但往往有心理障碍的人又需要长时间的陪伴和疗愈,这似乎和西方医学一贯的“快狠准”相互违背。而因地缘关系,我身边有不少在香港生长或生活的朋友,她们无一例外都曾接受过心理治疗,躁郁、多动、惊恐......不少病情我都是通过这群朋友才了解的。在愈发关注心理健康的现代社会里,也有许多人批判心理疾病是“富贵病”,除去费用高昂的原因,批判的人也觉得,穷人忙着生存,根本没时间关照精神世界。

但真的是这样吗?某种程度上《打风》似乎给出了答案。

故事里的人物,不分性别、肤色、阶层,都有着某种精神“隐疾”,这似乎是一种公平公正的生理现象。

如果读者对颜色敏感,这本书也会给你阅读的乐趣。作者对色彩的描述把握得恰到好处,尤其许多对“黄色”的描述:不同色泽的黄,有些是明亮的,有些是低沉的,有些是骇人的,有些是温暖的。原来,颜色对环境描述的影响是那么有趣,不得不赞叹作者细致的笔触。

与此同时,尽管香港再明快再灿烂,也抹去不了务实的城市底色。不久前,我看了马丽主演的《水饺皇后》,改编的是从山东到香港白手起家的“湾仔码头”创始人的故事。三四十年后,从内地到香港发奋拼搏的,依然大有人在,书中也有不少和“水饺皇后”、作者相同处境的人物故事。城市对他们包容,但又不总是包容;对他们赞叹,但又时而不屑。

复杂心态的背后,正是城市属性的复杂和多样,这里充斥着嬉笑怒骂,但最可贵的是,这座城市允许。允许“打风”前神秘莫测的平静,允许“打风”时明目张胆的猛烈,也允许“打风”后支离破碎的破败。

8号风球中,漂浪的人生

文|邡燚

在此前作者的自述中,小说集《打风》原名《8号风球》,作为停工停课的风级标志,8号风球是香港人听到时总会心一笑的词汇。台风过境,香港每每遍地狼藉,《打风》中每篇故事的主角,大部分是来港打拼的青年人,倘若是他们历经了种种人生的风暴,他们又会采取什么样的办法走出困境?

漂浪的生活注定给人强烈的不安,对于香港这座逼仄但又不断垂直生长的城市而言,最不缺乏的,或许就是这群心怀不甘的“他者”。开篇的《狂夏夜游》里,从保险业起家的女投资人在金融风暴中破产后伪装游艇会职员,在迷醉的旅途中逐步勘破残酷真相;《香港快车》中,港校文凭镀金、职业生涯攀升是换取居留权不得不付出的代价,十二年的港漂生活催化了一对男女迥异的选择,新港人的身份焦虑与生存困境往往并不为人所知。“他者”们在巨大压力下无法释放的孤独在小说中被反复拆解,或安稳或碎裂的人生样态在镜像般的故事流动更迭。

《打风》中有十分具体的对于都市“他者”的关怀,可与此同时,程皎旸似乎也不拒绝那些超脱现实的文学符码。无论是幻象、梦境还是逸出日常的变异,在许多篇小说中错综排演。值得注意的是,肉身异化为动物的设定,是《打风》贯穿多篇的核心隐喻。

《纸皮龟宅》中,拾荒老人以血肉混合纸板构筑驼背上的龟壳房,严峻的住房危机被具象为“剥夺性积累”的终极形态——脊椎的弯曲弧度丈量着资本对身体的殖民尺度;《海胆刺孩》中,贫民窟男孩浑身暴长的黑色尖刺,母亲企图将儿子的肉体变异工具化为复仇的凶器,暴力的不可逆循环在代际间暗涌;《狗人》中,广告策划师齿龈增生獠牙、指爪钙化,在危机四伏的职场丛林驯化为犬科猎食者,感官兽化与人性退化形成荒诞对照;《金丝虫》中,友人父亲的腹腔被隐秘寄生,甲虫啃噬钞票的贪婪与他吸心敲髓的诱骗达成互文……小说集中接连出现“人与兽的杂交体”,将香港社会矛盾转化为痛感清晰的生物寓言,肉身异化为动物,成为了《打风》解剖群体病理的核心要素,甚至带有强烈讽刺性地表露:文明与进化带来的远非是井然有序,爆发式的失控俨然是资本风球中的求救讯号。魔幻毕竟只是文本的表皮,肌理之间处处是现实被极致拉长了的倒影。

此外,作者娴熟地将通俗叙事融贯进香港的城市舞台,也将自己丰富的职场经验文学化成了小说的布景。金融业、媒体业、广告业等一系列的行业日常在不同故事中交替出现,作为一位关心当下城市生活的青年作家,程皎旸将人物的职业嵌合进情节之中,也以亲历者的身份带领我们走进最鲜活的香港职场。

台风用粤语说是“打风”,在粤语中还有一句俗语是“打风都打唔甩”,形容有些东西,连台风都刮不走。尽管大部分篇目充斥着不安与疼痛,但作者还是为笔下的诸多人物留下了生机与可能。《打风》中的每一篇在故事节奏上就像酷暑之际的层层热浪,在正当难耐之际戛然,他们究竟会走向怎样的终章?兴许在8号风球过境后,在七零八落的废墟之上,还有另一种生还的可能。

在港岛,她们没有停下

文|张圜

普通人在这里生活,必须要拿出些什么,与时空做交易。那么,对生活的向往该从何处生出?如果对这样的时空说不,又会跌落到哪里去?程皎旸关于香港的新叙事无疑是对这一问题的回应。

在十一篇小说中,没有一个主人公出身富家,她们都是女性,在辛劳如蟹巢,而又动荡如海底的港岛中奋力抓住一片螺壳供自己寄居。千万难言与扭歪的变形随处可见,昭示着一不小心就彻底堕落的风险。《金丝虫》、《海胆刺孩》中,都出现了这种明晃晃的意象。如果一味沉醉在追求物质的狂想中,生活可能变成噩梦,醒不过来的时分,就是被闪耀如钻石、代表永恒金钱的金丝虫慢慢蚕食肉身的时分;如果一味漂浪奔袭,忘了最原初的爱的含义,年轻而羁桀的母亲可能被孩子越推越远,纯真的海胆刺,包裹着最哀凉的孩童的惧伤——只有找回母子的信任,刺才可能消失。

港岛故事的女人们,是生活在长久的水深火热中的。外人看来,岛屿金光闪闪、满地机遇,而只有外表精致硬爽的她们自己知道,那层包裹的装束有多浓,其下的敏感脆弱,又到底为何不能轻易示人,这种可能会有害的倔强,恰恰是叙事最令人动容之处。

程皎旸的新书,内含着与李碧华神似的一缕烨丽诡奇的气息,而恐怖的非人、非常的美学叙事之下,批判的意图呼之欲出。

为什么做广告公司职员,做公关经理,做家庭教师,做大学学生……都要过五关斩六将?人的生存到底应该以哪种向标为指引,想要“不选”和想要“躲避”的软弱,又为何被视为逢魔时刻到来的征兆?心魔到底是在螺壳中挣扎避走的年轻人们作下的茧,还是这片太小的岛,一味向前席卷,却忘了人心底最上不得台面却最真实的欲念呢?

这些问题,都是一只只变形的螺壳中,无助的年轻人们被推远的呐喊,有人(《狂夏夜游》的罗伊)在奔走中彻底陷入迷狂,有人(《海滨迷藏》的黄樱)在乱流中刻舟求剑忘记抬头。他们的身影斜长狭冽,与升腾的水沫混为一体,再难辨认轮廓。但在港岛,更多的人仍在挣扎、寻觅,寻找那个能在窄屿中安稳降落的未来。她们咬着牙走过那一个又一个千斤重担的诘问落下的夜中时刻,她们没有停下。

这是真正的、关于城市的寓言。

我们都经历着自己的“台风天”

文|沛沛与麦兜是好朋友

读完《打风》,整个人仿佛被卷入了一场充满魔幻色彩的都市风暴,久久难以平静。作为一个年轻女孩,书里那些光怪陆离的故事却意外地让我产生了强烈的共鸣。“打风”在粤语里是台风的意思,初次听到这名字就带着一股香港街头的烟火气。可书里的“风”,又何止是自然界的台风呢?它更像是我们在生活里遭遇的种种困境,那些猝不及防、让人措手不及的压力与无奈。

书里的故事充满了魔幻色彩,老人的驼背能打开变成房子,新媒体小编的手背会长出条形码等等,正如作者本人所说,打开她的小说,就如进入了一个奇妙的车厢,你准备好了吗?这些奇奇怪怪的设定,初看觉得荒诞,可细细品味,却发现每一个超现实的情节都精准地戳中了现实生活的痛点——手背长出条形码的小编,就像那些在信息洪流中被数据、KPI定义的人们,不仅是他们,我们每一个人好像也都在不知不觉中,被贴上了各种各样的标签,变成了庞大社会机器里的一个个零件,融入社会的洪流。

书里刻画的形形色色的人物,无论是投行精英,还是渔村后裔,都在各自的生活轨道上艰难前行。他们的故事让我看到了香港这座繁华都市背后的无奈与挣扎,而这些故事同时又是每一个在大城市打拼的年轻人的缩影。我们怀揣着梦想来到这里,以为能闯出一片天地,可现实却总是给我们重重一击。加班到深夜的疲惫、对未来的迷茫,这些都是我们每天要面对的“台风”。

全书我最喜欢的是作者程皎旸对人性的刻画。在困境中,有人选择妥协,有人坚持自我,有人在利益与情感之间摇摆不定。这是真实的人性,没有绝对的善与恶,只有在生活的裹挟下,每个人做出的不同选择。而小说书写她们,便是勇气。

读完《打风》,我突然意识到,或许我们每个人都在经历着自己的“台风天”。那些看似魔幻的情节,其实就是我们生活的夸张写照。但也正是在这样的“风暴”中,我们才能更清楚地看到自己的内心,找到继续前行的力量。

这本书就像一面镜子,照出了都市生活的残酷,也照出了我们内心的脆弱与坚强。它提醒着我,在这个充满不确定性的世界里,要学会与“风”共舞,在荒诞中寻找真实,在困境中坚守自我。我想,这大概就是《打风》带给我的最珍贵的感悟。

还没有评论,来说两句吧...