《澎湃新闻·艺术评论》定期盘点在全球范围内完成的部分建筑作品,从设计中见建筑师的思想与设计的独特匠心。本期聚焦近期改建的纽约中央公园德拉科特剧院、新加坡比达达利公园和日本屋岛山顶公园。其中,德拉科特剧院建于1962年,经过18个月、耗资8500万美元的全面翻修,将于下月重新对外开放。

纽约中央公园

戴拉寇特剧院效果图

在关闭之前,位于纽约中央公园内的建于肯尼迪时代的德拉科特剧院已破败不堪。重新翻修开放后,这里将上演新版《第十二夜》,这一翻修巧妙解决了之前剧院的许多弊端。此次中央公园的改建还包括近期完成的哈莱姆区的戴维斯中心(Davis Center)、沃尔曼溜冰场改造,以及大都会博物馆提出在距离公园几步之遥的地方建造新翼楼以取代旧翼楼的计划。

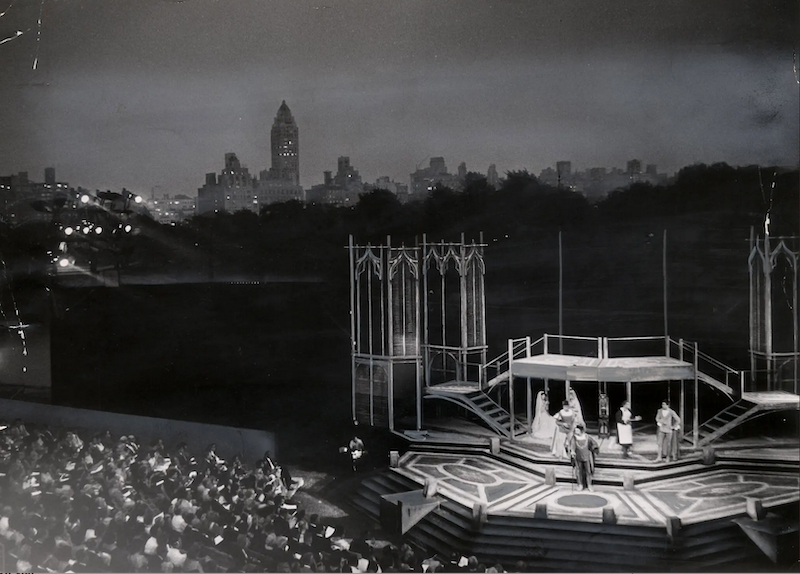

1962年,中央公园的德拉科特剧院上演《威尼斯商人》

在过去,公园的一部分区域,尤其是德拉科特剧院所在的区域,经历了令人惊讶的多次变革,这些变革反映了这座城市的变迁。经过大刀阔斧改造的德拉科特剧院如今呈锥形,顶部更宽,与大草坪旁繁茂的樱桃树、悬铃木和角树丛更加低调地融为一体。笨重的旧隔板和单薄的裙棚不见了,取而代之的是质朴美观的再生红木板和遮篷,让原本简朴得有些滑稽的入口增添了一丝庄重感。

负责改造的建筑师史蒂芬·朱(Stephen Chu)重新利用了25座废弃城市水塔上的红木,他保留了一些旧水渍,让新的外墙瞬间焕发出古朴的光泽。这的确是一个巧妙的设计。新的改造也让这一公共剧院能够在每年夏天举办更多演出。这意味着,数千名观众将能够在拥有1864个座位的露天剧场观看莎士比亚的戏剧。公众可以通过流动售票机领取门票。

如今,剧院经过重新装修和翻新,使用了来自废弃城市水塔的红木

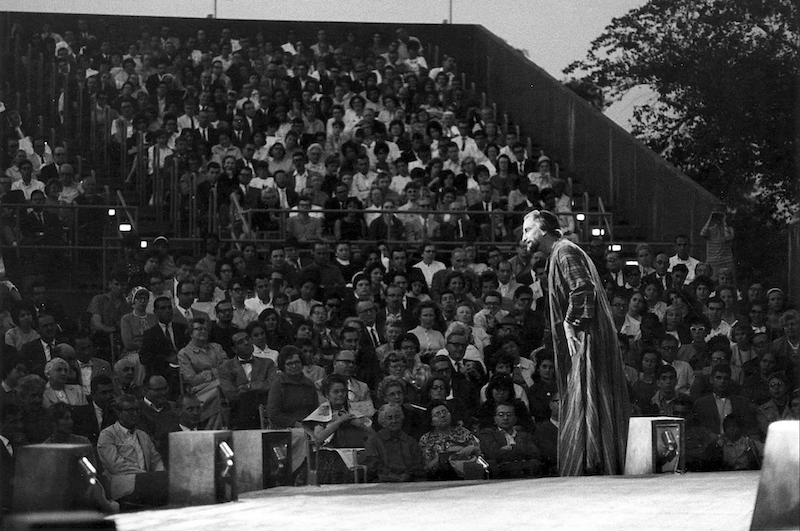

1962年,德拉科特剧院诞生。在此之前,布鲁克林出生的约瑟夫·帕普(Joseph Papp)用一辆平板拖车拖着临时场地上演了《罗密欧与朱丽叶》。之后,德拉科特剧院以乔治·C·斯科特(George C. Scott)和詹姆斯·厄尔·琼斯(James Earl Jones)主演的《威尼斯商人》开场。这也向商业百老汇传递了一个信息:真正的国际化大都市应该将伟大的艺术和文化演出免费提供给公众。

不过,到了2010年左右,这家剧院开始衰败。露天看台像筛子一样拥挤,座位狭窄,轮椅通道不便。剧院后台的情况更糟,挤满了铁丝网隔间,棚子里盖着防水布,却挡不住雨水,一些演员也因为环境恶劣而拒绝了演出。

德拉科特剧院坐落在中央公园的一片树林中

2018年,这一公众剧院聘请了丹麦建筑师比亚克·英格尔斯(Bjarke Ingels)设计了一座新剧院的方案,意在为剧院配备可伸缩屋顶,以此达到全年运营。这一设计的预计造价起步价为1.2亿美元。中央公园保护协会、公园管理部门以及公园附近的各个社区委员会迅速明确表示,这绝不可能实现:他们不想要一个规模更大、演出时间更长的剧院。新冠疫情之际,斥资打造上述建筑无疑是对戏剧界的严重打击,且这种做法的效果很差。

最终,纽约建筑公司 Ennead 的合伙人朱先生接手了这一项目。他几年前曾将拉斐特街的地标建筑——原阿斯特图书馆,改造为阿斯特公共剧院。现在,他的任务是把握一个平衡点:对德拉科特剧院的后勤设施进行现代化改造,同时保留纽约人所欣赏的那种“一起来玩”的氛围。

翻新后的剧院一景,新的灯塔和舞台面向公园

建筑师团队花费了8500万美元(其中约一半来自市政基金),打造了一座21世纪的剧场,它在公园里并没有格格不入。他们保留了剧院舞台之外令人惊叹的城市景观,并做出了一些看似平淡却至关重要的改变,例如加宽座位、增加轮椅通道,以及将简陋的老卫生间换成新卫生间。

约瑟夫·帕普在战后提出的免费开放纽约最美好事物的计划,与一个世纪前中央公园的天才建筑师奥姆斯特德和沃克斯提出的理念如出一辙。他们几乎规划并种植了中央公园的每一棵树、每一座山丘和每一片草地。

乔治·C·斯科特在1962年德拉科特剧院的首部作品《威尼斯商人》中饰演夏洛克。

对当时的帕普来说,田园诗般的环境弥补了百老汇豪华剧院所能提供的任何花哨装饰。正因如此,德拉科特剧院低调质朴的翻新最终显得恰到好处。“世界就是一个舞台”出自喜剧《皆大欢喜》,讲述了一位被放逐到森林的公爵在自然中发现了在宫廷中丧失的平等和人性价值观。这部剧在某种程度上探讨了乡村社会与城市社会的对比,以及寻求和谐的必要性。

据说,浣熊仍在剧院里进进出出。将动物完全隔离出剧院是不可能的,它们在此共享相同的生态环境。

宽阔的新篷为剧院提供了遮雨的地方

除了纽约中央公园,世界各地的不少城市公园都在历经改建与优化。例如,新加坡的比达达利公园则是一场城市花园的持续升级。该公园坐落于新加坡新型公共住房区,意在打造一个“花园中的社区”。Henning Larsen建筑事务所在社区门前营造出一个自然、包容的空间。其中,阿卡夫湖(Alkaff Lake)是重中之重,其标志性景观雨树岛(Rain Tree Island)上矗立着一棵雨树。这片占地1.8公顷的湖泊,是创新型多功能雨水排水基础设施的核心组成部分,用于雨水管理。它通过梯田式湿地、植草沟、沼泽、溪流和蓄水池,可截留场地90%的雨水。暴雨期间,公园各处的雨水汇聚至沼泽地最终汇入湖中。雨水流入阿卡夫湖后,会通过梯田式湿地循环回流,形成一个闭环系统。这一设计方法也有助于维护自然栖息地,促进生物多样性,吸引更多野生动物在此繁衍生息。

新加坡比达达利公园© Finbarr Fallon

这一公园内设有6公里长的步行小径、观景台与凉亭,还有以自然为灵感的儿童游乐区,为公众提供了休憩、观赏、嬉戏以及与当地动植物亲密接触的空间。尽管地处城市,但这一公园滋养着超过193 种野生动物,是新加坡现存两大林地栖息地之一。此外,园内还建有一座100米长的桥梁,它连接着园内两片成熟的林地,公众可漫步桥上,观赏自然环境中的野生动物。

新加坡比达达利公园© Finbarr Fallon

新加坡比达达利公园© Finbarr Fallon

在日本,濑户内海屋岛山山顶的公园旨在振兴整个山顶地区,实现并最大限度地发挥出该地区的潜力。过去,濑户内海曾有许多供游客游览的建筑,但随着游客的减少,许多建筑年久失修,最终不得不拆除。由于屋岛山顶公园所在的国家保护区有着严格的规定,想要建造新建筑是十分困难的,需要历经严格的许可程序。为此,改造成为重要的解决方式。

日本屋岛山顶公园建筑改造

建筑师团队将建筑化作地形的一部分,其理念使建筑与环境自然地融为一体,让建筑在场地的不同空间中流动,进而充分发掘出场地的潜力。从外观上看,建筑形成三维的路径,时而触到地面,时而又根据空间的特质和功能从地面抬升。最终,在地面层形成了七处小型开放空间,这些开放空间也因此定义了建筑的形状,并在场地中围合出一座大公园。

日本屋岛山顶公园建筑改造

来访的游客并不直接进入建筑物,而是穿过建筑物的架空部分,进入一处广阔的开放空间。当人们在建筑中漫步时,会与不同的空间不期而遇,例如观景台、飘浮在树上的咖啡馆、活动空间,以及展览空间等,进而获得独特的空间体验。

还没有评论,来说两句吧...