椒柏酒在古代是一种特色的节令食物,最晚至东汉时期,元日饮椒柏酒的风俗就已存在,崔寔《四民月令》云:“正月之旦,是谓正日……子妇曾孙,各上椒酒于家长,称觞举寿,欣欣如也。”人们于元日向长辈共献椒柏酒是为了祈求长寿,表达对新年的祝愿。目前学界对椒柏酒的关注多着眼于它“时令食物”的身份,并探讨其背后的民俗现象,如陈爱平认为汉代元日饮椒柏酒除了能增添节日喜庆气氛外,还有蠲除百病之用;骆亚琪、樊志民认为唐代饮椒柏酒是为祈求健康长寿,并且饮用与椒柏酒同为元日节令食物的屠苏酒,可利用外界魔力来增强自身抗灾避祸的能力,是与中国古老医学观念相结合的年节饮食习俗;徐华龙则认为,饮椒柏酒、屠苏酒是为辟鬼祛病,确保平安,并将此习俗作为春节源于鬼节这一观点的印证。学者们虽然看到了椒柏酒所蕴含的民俗,但却较少关注到椒柏酒功效的转变及其背后的原因。李传军、金霞《疾疫与汉唐元日民俗——以屠苏酒为中心的历史考察》一文所研究的虽非椒柏酒,但对本文的研究仍具有启发意义,作者认为屠苏酒的出现和流传与汉末魏晋时期的疾疫有着极为密切的关系。与屠苏酒相似,在这场疾疫中,椒柏酒的功效也发生了迁移与转变,并衍生出更多的意象。因此,考察椒柏酒功效流变的表现及原因,对于管窥疾疫下的民众心态,勾勒古代中国的风俗画卷具有重要意义。

一、椒柏酒功效的流变

由汉至清,椒柏酒的功效曾发生数次改变,其间或是原功效的迁移,或是多重功效的叠加,而这些功效变化的背后所反映的正是不同时期民众心理的变化。

(一)两汉:祈福祝寿

有关椒酒的记载最早见于先秦时期,《诗经·载芟》云“为酒为醴,烝畀祖妣……有椒其馨,胡考之宁”,这是用椒酒祭祀祖先;《楚辞》云“蕙肴烝兮兰籍,奠桂酒兮椒浆”,这是用椒酒祭祀神灵。王逸在《离骚》“怀椒糈而要之”句下注云“椒,香物,所以降神”,在古人看来,花椒气味芬香,与神灵高洁的品性相符,所以能成为奉神祭祀之物。先秦时期,人们虽会将椒与酒配制在一起,但主要是作祭祀之用,直至汉代在椒酒中加入柏叶后,才为人们饮用。据前引《四民月令》“上椒酒于家长,称觞举寿”及东汉应劭《汉官仪》载“正旦饮柏叶酒上寿”可知,饮椒柏酒在东汉时期已是一项流行于社会各阶层的风俗,不仅民间在元日饮此酒,宫苑官府之中亦流行在此日饮椒柏酒祝寿。人们之所以将椒柏酒用以祭祀与祝寿,主要是因为椒籽、柏叶被赋予的神仙内涵,以及所衍生的长寿功效。

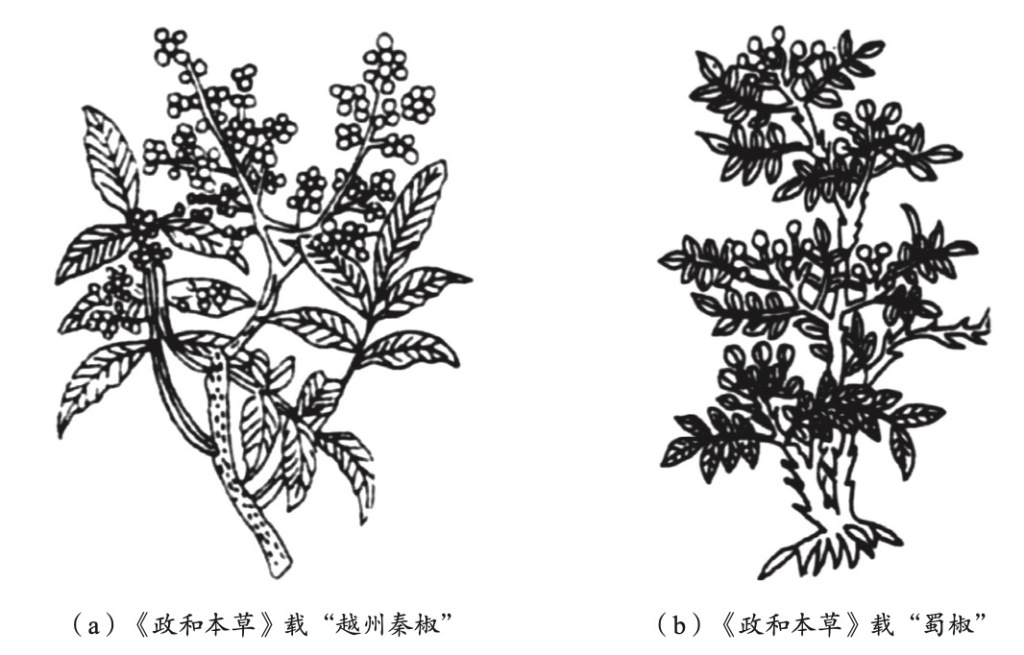

崔寔在《四民月令》中对元日饮椒柏酒一事注云:“正日进椒柏酒。椒是‘玉衡’星精,服之令人能老,柏亦是仙药。”玉衡星又名廉贞星,在北斗七星中位于斗柄的第一位,是七颗星宿中最亮的一颗。或许古人见满树纷繁的花椒籽状若天上绚烂的辰星(图1),故将其与天上的星精相关联,而花椒自身的芬芳气味和轻身耐老的功效又使得它的地位有所抬高,如《岁时广记》引东晋董勋语云“俗有岁首,酌椒酒而饮之,以椒性芬香,又堪为药,故此日采椒花以贡尊者饮之,亦一时之礼也”;《神农本草经》云秦椒“味辛温。主风邪气,温中,除寒痹,坚齿发,明目。久服轻身好颜色,耐老增年”,蜀椒“味辛温,主邪气、咳逆,温中,逐骨节皮肤死肌,寒湿痹痛,下气。久服之,头不白、轻身、增年”,《五十二病方》《养生方》《武威汉简医方》《敦煌汉简医方》《张家界古人堤汉代简牍医方》等医方中,也记载了多首以椒入药的药方。可见,椒被赋予长生的功能,是其外形、气味和药效共同作用的结果。椒气味馨香,本身的功效可提神益寿,故而得到人们的青睐,并被类比为玉衡星精。所以,以花椒酿成的“椒浆”或“椒酒”在祭祀中具有引神、降神、飨神以祈求吉祥的功效,如《汉书》云“百君礼,六龙位。勺椒浆,灵已醉。灵及享,锡吉祥。芒芒极,降嘉觞”。

图1 花椒

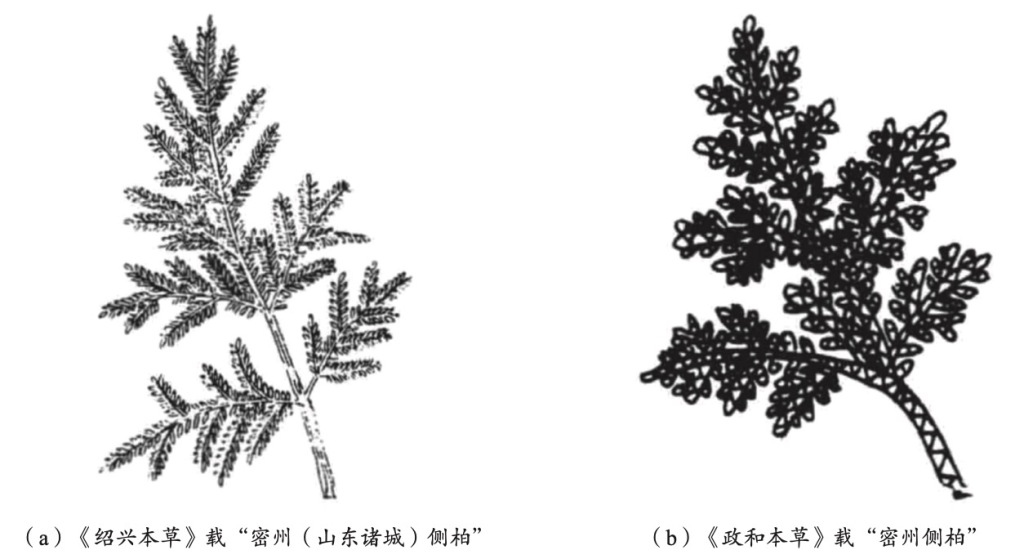

柏叶亦有轻身延年的功能,此所论之“柏叶”为侧柏叶(图2)。据《抱朴子内篇》记载,汉成帝时,有猎者于终南山见一人云:“我本是秦之宫人也,闻关东贼至,秦王出降,宫室烧燔,惊走入山,饥无所食,垂饿死,有一老翁教我食松柏叶实。当时苦涩,后稍便之,遂使不饥不渴,冬不寒,夏不热。”《名医别录》云柏叶可“轻身、益气,令人耐风寒,去湿痹,止饥”。郭幼为认为,汉唐时期人们之所以认为柏叶、柏实具有轻身延年的功效,主要是源于对这些常青树的树神崇拜,并将对常青树的崇拜投射到果实上,认为食用常青树的果实就可以获得长生的能力。诚然,在万木皆枯的凛冬时节,柏树能够独树一帜,不枯不凋,临霜而绿,使古人赋予其常青长寿的仙木想象。《本草纲目》云“柏性后凋而耐久,禀坚凝之质,乃多寿之本,所以可以入服食”,就是认为柏树为长寿之树。于是,在汉代追求长生的社会风气的影响下,柏叶成为人们眼中的“仙药”,拥有了长生长寿的功能——“药有松柏之膏,服之可以延年”。而正是由于椒与柏被人们视为是天上星精和地上仙药的缘故,在每年岁首饮用椒柏酒便被赋予了祈求长寿的意义。

图2 柏叶

(二)魏晋南北朝:驱灾辟疫

至魏晋南北朝时期,椒柏酒的功效发生转变,人们更多是将其作为辟疫酒来饮用。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载南北朝时期荆楚地区的元日风俗云:“正月一日,长幼悉正衣冠,以此拜贺,进椒柏酒,饮桃汤;进屠苏酒,胶牙饧。下五辛盘;进敷于散,服却鬼丸;各进一鸡子。造桃板著户,谓之仙木。”其中,食用鸡子、赤豆等是为了禳疾疫、辟恶气。杜公瞻对此注曰:“按《炼化篇》云:‘正月旦,吞鸡子、赤豆各七枚,辟瘟气。’又《肘后方》云:‘元旦及七日,吞麻子、小豆各二七枚,消疾疫。’《张仲景方》云:‘岁有恶气中人,不幸便死。取大豆二七枚、鸡子、白麻子,并酒吞之。’”桃汤、五辛盘、屠苏酒等食物的主要功能是伏邪辟疠,如“《典术》云:桃者五行之精,厌伏邪气,制百鬼也”。五辛概指葱、蒜、韭之类带有辛气的蔬菜,“周处《风土记》曰:元日造五辛盘。正月元日五熏炼形。注:五辛所以发五藏之气”,《本草纲目》云“昔人正月节食五辛以辟疠气”,古人认为食用五辛可以发散辟邪。杜公瞻在注文中虽未提到屠苏酒,但孙思邈《千金要方》指出屠苏酒可“辟疫气,令人不染温病及伤寒”,可知其亦有辟疫的功效。

椒柏酒与鸡子、赤豆、桃汤、五辛盘、屠苏酒等饮食并列,表明它们在节令风俗中的功能应当相近。魏晋成公绥《椒华铭》云“嘉哉芳椒,载繁其实。厥味惟珍,蠲除百疾”,说明在魏晋时期,人们对花椒的推崇不再仅是因其延年耐老的功效,而更看重它祛除疾疫的功能,花椒的象征功效已从敬神祝寿演变成与辟疫同在。因此,椒柏酒在元日风俗中应当也是作禳疾辟疫之用。南北朝庾信《正旦蒙赉酒》所云“正旦辟恶酒,新年长命杯。柏叶随铭至,椒花逐颂来”即证明在这一时期人们饮用椒柏酒是为“辟恶”,即辟疫之用。结合《荆楚岁时记》记录的风俗与杜公瞻的注文可知,椒柏酒的主要功效至魏晋时期也已由长寿祈福转为驱灾辟疫,人们于元日饮椒柏酒,除用以祝寿祈福外,更是将其视作预防疾病的药酒。

(三)唐宋:祝寿迎春

在唐宋时期的医书记载中,人们在用药酒辟疫时更多选择屠苏酒而非椒柏酒。《千金要方》详细记载了屠苏酒的配制和饮用办法,并将其列入辟温方中,但对椒柏酒却只字未提。其他如《千金翼方》《外台秘要》《医心方》《太平圣惠方》《太平惠民和剂局方》等医书中,仅《外台秘要》提到在元日以椒酒送服千金丸可“终岁无病”,此外再无关于椒柏酒的记载。与医书相对,在文人笔下有关椒柏酒的记载俯拾皆是,如孟浩然《岁除夜会乐城张少府宅》云“旧曲梅花唱,新正柏酒传”,晏殊《元日词其一·东宫阁》云“椒柏暖风浮玉斝,两宫称庆奉皇慈”,苏颂《贺绍圣三年元会表》云“梯航重译,倾众星拱极之心;椒柏称觞,同万寿无疆之献”,杨万里《题董陾中兴庆寿颂》云“玉巵艷海泛椒柏,宝册错锦琱琼瑶”等等,皆认为椒柏酒上具有迎春祝寿的意象,仅陆游《除夜》“椒酒辟瘟倾潋灩,蓝袍俘鬼舞跰跹”提到椒柏酒具有辟疫的作用,且与“蓝袍俘鬼舞”一样是对新年习俗的客观描述。而宋代陈元靓所著记载节令时俗的《岁时广记》也仅将“椒酒奉尊”这一行为记为“时之礼也”,未言及椒柏酒的辟疫功能。

可见,在唐宋时期的记述中,椒柏酒的辟疫功能虽仍存在,但已被淡化,更多是作为表达迎春之喜的节日符号。在唐宋文人笔下,椒柏酒几乎与迎春绑定在一起,颂春诗词中常见椒柏酒的身影。至宋代,椒柏酒的身份似又回归至东汉时期的祝寿酒,宋人所写的祝寿贺词中往往以椒柏酒寄寓长寿,在元日贺表中,“椒柏酒”也会和“万寿无疆”等祝福语联系在一起。至于人们在实际生活中饮用椒柏酒究竟是为了迎春祝寿还是辟疫消灾,结合时人文字便一目了然,在唐宋时期,椒柏酒的辟疫功能已被淡化,人们饮用椒柏酒不再是为了驱灾辟疾,而是为了纳新祝寿。

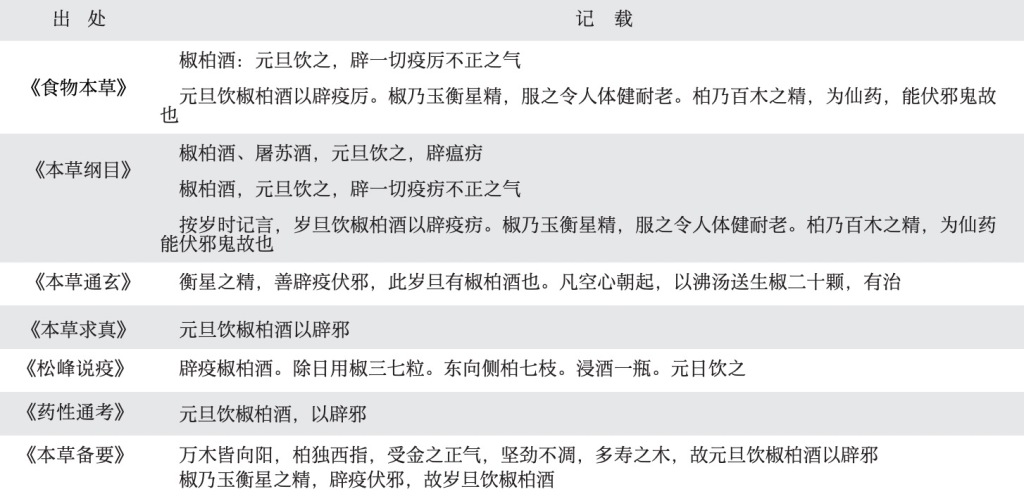

(四)明清:迎春与辟疫并行

明清时期,椒柏酒依然延续其迎春年俗酒的身份,文人笔下多有以椒柏酒为意象描绘新年的诗句,如车大任《和江南萤照堂春正宴集韵》云“柏酒唱酬联好句,樽花香馥到清樽”,陈恭尹《立春日送黄蒲园谒选都门》云“初年车马发河干,椒酒犹余膝下欢”,陈鹏年《都城元夜喜雪》云“卿云三祝诵,椒酒万年杯”等。但与唐宋时期不同的是,明清时期的医书中有关“椒柏酒辟疫”的记载陡然增多(表1)。

表1 明清医籍中椒柏酒辟疫记载辑录

不独医书,在岁时著作和农书中人们也强调椒柏酒的辟疫功能。明代李一楫所纂《月令采奇》记载“寅时饮屠苏酒,食马齿苋,以□一年邪气。又食五辛盘,佐椒柏酒以辟厉气”,清代丁宜曾所辑《农圃便览》亦云“长幼以次礼拜坐,饮屠苏酒,自少而长,各三杯……屠苏,椒酒也,辟瘟疫,谓屠绝鬼气,苏醒人䰟”。并且,这一时期的诗歌中还有“胶牙饧片辟邪椒,柏酒桃汤次第浇。但愿平安今日始,病魔穷鬼一时消”之语。可见,“椒柏辟疫”这一遥远的记忆在明清时期被再次唤醒,并俨然成为全社会的共识。

二、椒柏酒功效流变的原因

人们对椒柏酒功效的选择在不同时期各有侧重。魏晋前后,椒柏酒经历了由祈福酒转为辟疫酒,再转为迎春酒的过程。为何椒柏酒的功效会在魏晋之际陡然从祈福转为辟疫,在唐宋时期又回归迎春祝寿,辟疫色彩几乎未见于人们日常生活中,而到明清时期又为医者所重,纷纷推崇其辟疫的功效?作为一项节令民俗,椒柏酒功效的转变或许与汉晋之际的社会环境和民众心态有关。笔者认为,汉末魏晋时期持续数十年、席卷东南乃至中原地区的大瘟疫或许就是椒柏酒功效转变的直接原因,而疾疫之下民众用以抗疫的反抗巫术则是椒柏酒功效转变的催化剂。

(一)大疫频发与社会影响

《说文解字》释“疫”为“民皆疾也”。据学者统计,东汉时期共发生疾疫27次,其中桓帝、灵帝、献帝在位的50余年间就发生大疫16次,平均不到4年一次,且主要流行于南方和东部地区。魏晋时期发生疾疫45次,平均不到5年出现一次,且持续时间较长,有的甚至长达两三年之久。发生范围除东部、南部地区外,还传播到了中原地区。长时间的大疫导致人口锐减,据《宋书·五行志》记载,在魏文帝黄初四年(223)的大疫中,仅宛、许两地就“死者万数”,晋武帝咸宁元年(275)的大疫亦造成“京都死者十万人”,晋孝武帝太元五年(380)五月的大疫更是持续近一年之久,结果“多绝户者”。受这场大规模疾疫影响的不止社会下层民众,士族、官僚等上层阶级也难逃疫病之灾。曹丕《与吴质书》云:“昔年疾疫,亲故多离其灾。徐(干)、陈(琳)、应(玚)、刘(桢),一时俱逝,痛可言邪!”甚至有医者的家属也死于这场疫灾,如张仲景在《伤寒论序》中说:“余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,犹未十稔,其死亡者,三分有二,伤寒十居其七。”一时之间,无论贫贱富贵,皆“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀,或阖门而殪,或覆族而丧”。大疫之下的惨状令人目不忍视,“雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,奔迸流移,不可胜数。幽、并、司、冀、秦、雍六州大蝗,草木及牛马毛皆尽。又大疾疫,兼以饥馑,百姓又为寇贼所杀,流尸满河,白骨蔽野”,这场大疫也给人们带来强烈的心理冲击,造成社会性的疾病焦虑,“民多病死,死有灭户。人人恐惧,朝廷燋心,以为至忧”。

持续数十年的大疫造成的影响无疑是巨大的。短时间内暴发多场疫病的原因,学界目前有自然灾害说、战争兵燹说、徭役沉重说等不同观点。然而,纵然产生瘟疫的原因复杂,但造成瘟疫暴发的因素却不可否认都与当时的气候变化有重要关联。虽然据学者统计,魏晋南北朝时期的瘟疫主要集中在夏季,但冬季暴发的瘟疫亦不在少数。竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》指出:“到东汉时代即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势……这种寒冷气候继续下来,直到第三世纪后半叶,特别是公元280—289年的十年间达到顶点……那时年平均温度大约比现在低1—2℃。”气候骤然寒冷必然带来阶段性疾疫的高发,面对气候寒冷所带来的疾疫,人们自行学会使用药物以预防、施救,而椒“除寒痹”“主邪气咳逆”和柏“令人耐风寒,去湿痹”的功效,使得椒柏酒在寒冷环境下受到人们的重视,进而被用以祛疾辟疫。

(二)巫术心理下的辟疫武器

如果仅因药用功效而被用以辟疫,椒柏酒尚不足以成为一项特殊的节令符号,毕竟张仲景在《伤寒论》中还提供了如小柴胡汤、桂枝汤等驱寒辟邪的方剂。真正使椒柏酒的功效由长寿转为辟疫,并由此固定为一项重要的、具有特殊意义的节令食物的,其实是民众基于椒柏药效而产生的一种巫术心理。

英国人类学家弗雷泽将巫术分为顺势巫术和接触巫术。接触巫术是指事物一旦接触过,它们之间将一直保留着某种联系,即使他们已互相远离。马伯英在弗雷泽二类分法的基础之上又增加了传化巫术。高国藩则将中国古代的巫术分为交感巫术、模仿巫术、反抗巫术和蛊道巫术4种类型。其中,反抗巫术是以反抗律原则确立的,即巫术中使用的物品及其扮演的驱邪者对巫师欲反对的对象具有明显的反抗性质。在民众认知水平较为低下的中古时期,人们普遍认为瘟疫由疫鬼作祟导致,东汉刘熙《释名》称“疫,役也。一言有鬼行役也”,曹植《说疫气》亦云“或以为疫者,鬼神所作”。面对超自然的鬼神所制造的疾疫,人们一方面将辟疫的希望寄托在符箓等巫术手段上,“愚民悬符厌之”,另一方面也将希望寄托于具有驱除邪气功能的药食之上。《太平御览》引《荆楚岁时记》“于是长幼悉正衣冠,以次拜贺,进椒酒、饮桃汤及柏,故以桃汤柏叶为酒”,其下注曰“以岁首用椒酒,椒性芬香,人中以为药。咒而饮之,亦一时之礼。故于此日采椒花以贡尊者”,说明当时人们在饮椒柏酒、桃汤之前需要念咒,且这一行为并非偶然之举,而是被大多数人践行。明代《古今医统大全》载上古时期人们在患病求医时,“但北面而咒,十言即愈”,孙思邈《千金要方》亦记载多条通过念咒增强治疗效果的医方。咒以疗疾就是当时人们在面对疫疾时所采取的一项具有反抗意识的巫术仪式。

迫于史料的局限,目前尚不能明确人们在饮椒柏酒前所念咒语为何。但诞生于魏晋时期、在元日饮用以祛疾辟疫且同样需要念咒而饮的屠苏酒,史料中关于它的记载更加明晰,葛洪《肘后备急方》载:

《小品》正朝屠苏酒法,令人不病温疫:大黄五分,川椒五分,术、桂各三分,桔梗四分,乌头一分,柭楔二分,七物,细切,以绢囊贮之。十二月晦日正中时,悬置井中至泥,正晓拜庆前出之。正旦取药置酒中,屠苏饮之,于东向,药置井中,能迎岁,可世无此病。此华他法,武帝有方验中,从小至大,少随所堪。一人饮,一家无患,饮药三朝。

《肘后备急方》所引之《小品方》记载的屠苏酒配方包含大黄、川椒(蜀椒)、术、桂、桔梗、乌头、柭楔等药物,其中大黄“味苦,寒……主寒热”,术“味苦温,主风寒湿痹”,桂“味辛温,主上气咳逆……久服通神,轻身不老”,桔梗“味辛微温”,乌头“味辛温……除寒湿”,柭楔即“菝葜”,“味甘,平、温”,川椒亦“味辛温,主邪气咳逆,温中”。可以看出,屠苏酒所使用的药物多为温阳之药,其药效也多为止咳逆、除湿痹,就当时因寒冷所引发的瘟疫来说十分对证。然而,《小品方》中对贮藏、饮用屠苏酒的规定,却也颇有巫术祝祷仪式的意味,或许这些规定也是驱除疫鬼的重要手段。关于屠苏酒的起源,除此“华他法”外,《岁时广记》中还记载了其他说法:

《岁华纪丽》:俗说屠苏者,草庵之名。昔有人居草庵之中,每岁除,遣闾里药一剂,令囊浸井中,至元日,取水置于酒尊,合家饮之,不病瘟疫。今人有得其方而不识名,但曰屠苏而已。

《孙真人屠苏饮论》:屠者,言其屠绝鬼炁;苏者,言其苏省人魂。其方用药八品,合而为剂,故亦名八神散。大黄、蜀椒、桔梗、桂心、防风各半两,白术、虎杖各一分,乌头半分,哎咀,以绛囊贮之。除日薄暮,悬井中,令至泥。正旦出之,和囊浸酒中。顷时,捧杯咒曰:一人饮之,一家无疾。一家饮之,一里无病。先少后长,东向进饮。取其滓,悬于中门,以辟瘟气。三日外,弃于井中。此轩辕黄帝神方。

孙思邈《千金要方》中也记载了屠苏酒的制作、饮用方法。《千金要方》所载制作屠苏酒的材料与《肘后备急方》大致相同,但需煎沸后才可“东向户中饮之”,规定了饮酒的方位。又“屠苏之饮,先从小起,多少自在。一人饮,一家无疫;一家饮,一里无疫。饮药酒得三朝,还滓置于井中,能仍岁饮,可世无病”,在饮后三天,还需要将酒滓重新放置于井中。将药物浸泡在井水中,可能会有消毒井水的作用,但普通民众遵循医者“还滓置于井中,能仍岁饮,可世无病”的教导,更像是举行一场加强屠苏酒药效的仪式。又《孙真人屠苏饮论》说“一人饮之,一家无疾;一家饮之,一里无病”,这是饮用屠苏酒时口中所念的咒语,将此方溯源至黄帝,更增添了巫咒神秘之感。

《小品方》言屠苏酒方在武帝时曾有验中,虽不能明确是魏武帝还是晋武帝,但二人皆处于汉末魏晋瘟疫肆虐的时代,屠苏酒或许就是为治疗当时的瘟疫所研制。《孙真人屠苏饮论》虽然将屠苏酒的起源溯至上古黄帝时期,但却明确表示屠苏酒最初就是治疗瘟疫所用,且根据《岁时广记》中所记载的制作屠苏酒的方法可知,人们饮用的“屠苏酒”并不是真正的酒,而是浸了药剂的井水,且饮用时需口念咒语。无论是“武帝时期说”“草庵之人说”还是“黄帝神方说”,屠苏酒源于疫情之下人们伏邪治疫这一点是毋庸置疑的。人们在一年岁首饮屠苏酒,即是源于通过反抗巫术来辟疫的思想。

《荆楚岁时记》记载的元日饮食中不独椒柏酒和屠苏酒,桃汤、敷于散、却鬼丸、鸡子等节令食物的主要功能也都是辟疫,且或多或少都带有巫术色彩。《淮南子》云“羿死于桃棓”,东汉许慎注云“棓,大杖,以桃木为之,以击杀羿,由是以来鬼畏桃也”;《酉阳杂俎》载郴州仙坛的桃“硏饮之,愈众疾。尤治邪气”;《本草纲目》云“(桃)味辛气恶,故能厌邪气”。无论是在神话传说中,还是在本草学说中,桃都是能伏鬼驱邪的重要物品,因此在元日要饮桃汤。敷于散出自葛洪《炼化篇》,“或用柏子仁、麻仁、细辛、干姜、附子等分为散,井华水服之”,又云“正月旦,吞鸡子、赤豆七枚,避瘟气”,敷于散和鸡子一样,应当都是道医葛洪认可的驱瘟辟疫的药食。却鬼丸与其他食物相比,巫术神话色彩更重,杜公瞻在《荆楚岁时记》的注文中说,携带却鬼丸“至所见鬼处,诸鬼悉走。所以世俗行之……正月旦,令男女左右带之”。按杜公瞻所说,却鬼丸是佩戴在身上的,但《荆楚岁时记》记载的却是服食,这或许是因为不同地区的风俗有所不同,但根据其命名和来源来看,应当都是作辟疫之用。

可以看出,《荆楚岁时记》记载的元日节令食物几乎都是出于某种原因而作辟疫之用,或是食物本身的药用功能,或是食物身上所凭附的鬼神传说,或是制作时需遵循的某种程序及仪式。这些因素使得椒柏酒、屠苏酒、桃汤、却鬼丸、敷于散等食物被人们用作反抗疫鬼的武器。又《黄帝内经》云“上工治未病,不治已病,此之谓也”,在药食辟疫和治未病思想的双重影响下,具有驱邪作用的花椒自然就成为人们眼中可以辟疫的药食,常青不老的柏叶自然成为人们远离疾疫、希冀长生的寄托,椒柏酒的功能也就此从延年益寿转换到辟疫。

魏晋以后,疾疫消散,但椒柏酒、屠苏酒等辟疫食物却作为一种特殊的节令食物被保留下来,成为人们对那段瘟疫鸱张的岁月的集体记忆符号。唐宋时期气候变暖,有关瘟疫的记忆渐渐淡化,人们对椒柏的印象又回转到“椒乃星精、柏乃仙药”之上。在南北朝时期,人们仍记得椒柏酒是辟疫除恶之酒,如前揭庾信“正旦辟恶酒”之语。而唐宋以降,人们就只将椒柏酒、屠苏酒当作迎春纳福的节日意象,如李处全《南乡子·除夕又作》云“节物映椒盘,柏酒香浮白玉船”、苏轼《春帖子辞》云“苇桃犹在户,椒柏已称觞。岁美风先应,朝回日渐长”、成文斡《元旦》云“好是灯前偷失笑,屠苏应不得先尝”、裴夷直《戏唐仁烈》云“自知年几偏应少,先把屠苏不让春”、卢象《赠郑虔》云“书名会粹才偏逸,酒号屠苏味更醇”等。

(三)从巫到医:椒柏酒的身份演变

明清时期,随着气候寒冷期的到来,旱涝、蝗灾、冰雹、鼠疫等灾害频发,瘟疫再次席卷全国。据《明实录》《清史稿》等统计,自明永乐六年(1408)至崇祯十六年(1643)的247年间,共发生大疫19次,清代统治的268年间,全国大小瘟疫发生149次。瘟疫之下“尸山血海,万死一生”,所造成的惨状较魏晋时期有过之而无不及。面对声势浩大的瘟疫,百姓与医者积极投身抗疫,凭借生活经验与自身所长寻找对策,曾经在魏晋时期被用以辟疫的椒柏酒再次进入人们视野。如前文所述,明中后期和清代的医书,以及岁时著作、农书中皆有饮用椒柏酒伏邪辟疫的记载。也就是说,面对明末瘟疫,“饮椒柏酒辟疫”不仅是民间对抗疫鬼的巫术行为,也是得到医者认可的医疗行为。

值得注意的是,椒柏酒于明清时期虽与魏晋时期一样作辟疫之用,但其饮用方式与功效阐释却有所不同。首先,明清时期椒柏酒的饮用方式更为简便,只需将椒、柏浸于酒中饮用即可,无需在饮用前施以咒语,如:《食物本草》云“除夕以椒三七粒,东向侧柏叶七枝,浸无灰酒内,向元旦饮之”;《本草纲目》云“除夕以椒三七粒,东向侧柏叶七枝,浸酒一瓶饮”。《松峰说疫》的记载与《本草纲目》一致,无需其他特殊程式。其次,椒柏酒功效的来源被医者们进一步阐释。相较于魏晋时期基于药性形成的辟疫逻辑,明清医者更强调椒、柏的超自然属性,即将其功效溯源至药物自身的神性。如李时珍“柏乃百木之精,为仙药,能伏邪鬼故也”、李中梓谓椒为“玉衡星之精,善辟疫伏邪”、清太医院所编《药性通考》云“万木皆属阳,柏独西枝受金之正气,坚茎不凋,多寿之木,故元旦饮椒柏酒以辟邪”等。这些曾经被认为是构成椒柏长生功效的因素,被明清医者再次运用并构建为“以神克鬼”的辟疫机制。在此逻辑下,医者将椒柏酒的辟疫功能从单纯的药理作用升华为借助神力对抗外邪,即通过饮用椒柏酒汲取椒“玉衡星精”辟疫伏邪的功能与柏“多寿之木”耐老长生的特质,从而达到邪疫不侵的效果。

可以看出,在明清时期,椒柏酒成了一项具有双重身份的文化载体。一方面,它仍然保留作为春节迎新的民俗符号功能;另一方面,被简化的饮用方式和被神化的功效来源,使其在医疗行为中能够受众范围并增强可信度,成为得到医者认可的医疗行为。椒柏酒在经历唐宋时期的身份回归后,在明清时期被正式纳入医疗体系之中,其本质是群众在面对疾疫所带来的未知恐惧时所采取的双重策略:既通过经验医学降低疫病风险,又借助神仙叙事来构建精神防御机制。

三、抗争与慰藉:巫术抗疫与民众心理

瘟疫是无情的,对认知水平较低、医疗条件有限的古人而言,大规模的瘟疫与洪水猛兽无异。然而,面对可怖的瘟疫,人们并没有坐以待毙,而是积极地采取应对措施。历朝政府在疾疫来临时都会采取相应的预防和医治措施,或是设立病坊,或是给散医药,或是减免课税、开仓赈粮。历代医家在疫情中也发挥了重要作用,他们或是公开秘方、编著医书救治民众,或是研究致病缘由,推动医学进步。医圣张仲景就曾在目睹家人在瘟疫中死去的惨痛景象之后“勤求古训,博采众方”撰成《伤寒杂病论》,为普通民众提供救治。普通民众在接受政府和医者的救助之外,也会积极地采取抗疫措施。他们将对疫鬼的反抗寄托于巫术之上,期望能借助超自然的力量抵抗突如其来的灾疫。

科学与巫术仅有一步之遥,古人饮用椒柏酒反抗瘟疫正是因为椒柏本身所具有的药用价值,以及令人轻身延年的仙药传说。恰如弗雷泽所言“巫术与科学两者在认识世界的概念上,两者是相近的。二者都认定事件的演替是完全有规律的和肯定的。并且由于这些演变是由不变的规律所决定的,所以它们是可以准确地预见到和推算出来的”。法国哲学家霍尔巴赫说:“人之所以迷信,只是由于恐惧;人之所以恐惧,只是由于无知。人缺乏对于自然力量的认识,于是设想自然受一些看不见的势力支配,认为自己依靠这些势力,想象它们可以发起脾气来对自己不利,也可以有利于自己的族类。”于是,在面对难以抗争的瘟疫时,上至皇家,下至民众,社会各界都会寻求看不见的势力——巫术的帮助。如以皇帝为首的皇室成员会在宫中举行大傩之礼祈求瘟疫消散。《后汉书·礼仪志》中对大傩之礼有详细记载,黄门宦官们在皇宫中“索室驱疫”,期盼将宫中的疫鬼驱逐,以护佑皇室。张衡《东京赋》记录了大傩之礼举行时的景象:“尔乃卒岁大傩,驱除群厉。侲子万童,丹首玄制。桃弧棘矢,所发无臬。飞砾雨散,刚瘅必毙。煌火驰而星流,逐赤疫于四裔。”此后直至清朝,举行大傩之礼驱逐疫鬼成为每年宫廷中的例行仪式。皇室如此,普通民众亦会用自己力所能及的方式来驱逐疫鬼。

诚然,普通民众在来势汹汹的疾疫面前是乏力的,但他们也会积极与之斗争。在缺医少药、物力匮乏、观念落后的时代,巫术往往成为民众对抗疾疫的重要手段。以巫抗疫贯穿了整个古代社会:先秦时有将狗血泼洒于门上抵御蛊疫,“秦德公既立……杀狗磔邑四门,以御蛊菑”;东汉饮菊酒以辟疫,“汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰:九月九日汝家当有灾……登高饮菊花酒,此祸可除”;魏晋时期佩戴却鬼丸、饮屠苏酒以辟疫;唐代上巳节俗佩戴细柳圈,是为“带之免虿毒瘟疫”;宋代时疫期间百姓“奉祀瘟神……凡有疾者,必使来致祷”;明代崇祯年间吴江大疫,民众“相率祈哀鬼神,设香案,燃天灯,演剧赛会,穷极瑰奇,举国若狂”。古人将对疫灾的恐惧和抵抗寄托于鬼神和某一事物之上,在今人看来或许只是一种愚昧迷信的精神慰藉,甚至是有碍抗疫、延误病情的失范之举。然而,这些非理性的行为却是在医疗资源匮乏的背景下,民众基于经验所创造出的生存策略,为他们提供了不可或缺的精神支撑,也构成了传统防疫体系中不可忽视的精神力量。

中国古代医、巫不分,在面对大规模疫病侵袭的同时,普通民众既可以选择向医者求医问药,也可以向巫者“寻巫问药”,因此药物疗法与巫术疗法在古代是并行不悖的两种反抗疾疫的重要举措。椒柏酒在汉晋之际身份的转换、屠苏酒在瘟疫背景下的诞生,以及椒柏酒在明清之际双重功能的并行与身份的递嬗,就是这两种举措结合并实施最鲜明的表现,其演变过程也折射出中国古代传统社会巫医交融的深层文化逻辑。英国社会人类学家马林诺夫斯基说:“巫术底功能在使人底乐观仪式化,提高希望胜过恐惧的信仰。巫术表现给人的更大价值,是自信力胜过犹豫的价值,有恒胜过动摇的价值,乐观胜过悲观的价值。”即便民众的所作所为只能提供精神慰藉,但这也在一定程度上为他们增强了抗疫的信心。就辟疫酒这一身份而言,它的存在是阶段性的:当疾疫来临时,人们将对疾疫的反抗寄托于药酒之上,希冀全家一起饮用药酒后就能一年顺遂、无病无疾,而当疫气消散后,曾经笼罩在人们头上的阴霾逐渐散去,椒柏酒的功用又重新回归到迎春祈寿之上。虽然饮用椒柏浸制而成的药酒以对抗疫灾具有一定的科学性,但饮酒辟疫仍是一项具有巫术色彩的行为。除椒柏酒、屠苏酒外,疾疫之下还诞生了众多习俗,这些习俗无一例外都带有反抗律的巫术色彩,同样都是民众积极应对疫灾的表现。

(本文首刊于《中医药文化》2025年第3期,作者曾文嵚[贵州大学图书馆]、于赓哲[陕西师范大学历史文化学院]。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

还没有评论,来说两句吧...