今年8月起,《甘肃省妇女权益保障条例》正式施行(以下简称《条例》),涵盖了人身和人格、文化教育等多个领域的妇女权益保障措施,其中第二十一条较为引人瞩目:“城市公共厕所女性厕位与男性厕位比例应当提高到3∶2,人流集中的场所比例应当提高到2∶1”。这一规定也使甘肃成为全国首个以地方立法形式明确公厕男女厕位比例的省份。

有关女厕所排长队的话题,不时就会登上社交媒体的热搜榜。由于生理结构不同,女性平均如厕时间势必会大于男性,再加上生理期、孕期、照看婴幼儿等特殊情况,女性在厕所的时间还要更长。根据世界厕所组织统计,女性上厕所平均时间为89秒,男性为39秒,女性所花时间是男性的2.3倍。

因此,男女平等不等于男女厕位平分,逐渐成为社会共识。

2016年,住房城乡建设部批准颁布新版《城市公共厕所设计标准》,提出“人流集中的场所,女厕位与男厕位(含小便占位)的比例不应小于2∶1”。此后,多地在此标准基础上,出台了自己城市人流密集场所的男女厕位比例文件。

只是这些文件多数都是行业性标准,并非强制性要求。

2024年8月,《北京日报》记者走访了北京市多处人流集中的商圈、景区和医院的厕所,发现其中不少存在女厕位比例不达标的情况:“在北大人民医院3层妇产科外的无障碍厕所,女厕位有3个,男厕位有6个(含3个站位),不时可看到小腹隆起的准妈妈在女厕位门前等候。”

甘肃省人大常委会相关负责人说,新修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》第三十四条规定:“各级人民政府在规划、建设基础设施时,应当考虑妇女的特殊需求,配备满足妇女需要的公共厕所和母婴室等公共设施”,因此,这一次《条例》充分考虑到了这一点,并就男女厕位比例进行了明确。

“这种从‘软性建议’到‘硬性规定’的转变,体现了社会治理的精细化程度提升。”该负责人表示,“过去很多规划设计单位出于成本考虑,往往选择最低标准执行,现在有了法律依据,执行力度将完全不同。”

存量厕所如何缩短女性排队时间?

正如甘肃省相关负责人所言,《条例》中的男女厕位比例新规针对的是“以后公厕的规划、建设”,那已经建设好的厕所,又有什么办法优化男女厕位比例?

对现有的公共厕所进行大规模拆除重建,显然不是最优选择。济南市城市管理局在答复倪秀珍委员提出的“关于增加公共场所女性厕位数量”的建议时,指出了当前建设面临的困境,“在公厕建设中,尤其是人流密集区域和繁华街区,可供新建公厕的面积极为有限,往往只能‘见缝插针’进行建设。如果强制全面执行城市公厕设计标准,可能会导致部分公厕因场地限制而无法建设。”

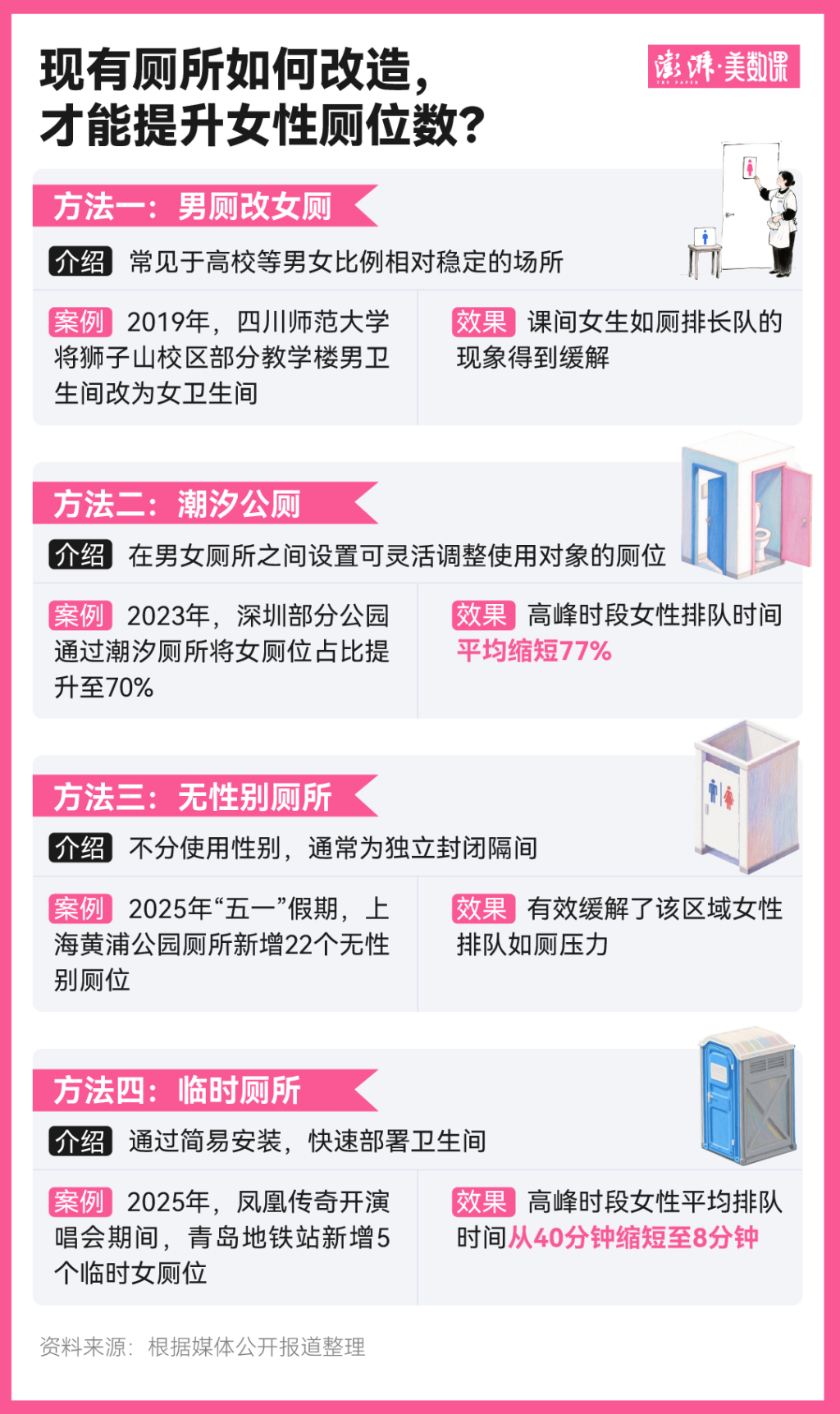

澎湃美数课梳理发现,近几年,为了缓解女性如厕排队的现象,多地也尝试了包括设置潮汐公厕、无性别厕所在内的多种方式来增加女性厕位的占比。

从2016年上海首次在浦东新区试点无性别厕所,需全天候配置2名工作人员,到2025年重庆引入物联网技术,通过人体感应装置和智能算法自动调整男女厕位比例,观念的提升、管理的精细与技术的进步,让女性如厕排队难题得到更优解。

还没有评论,来说两句吧...