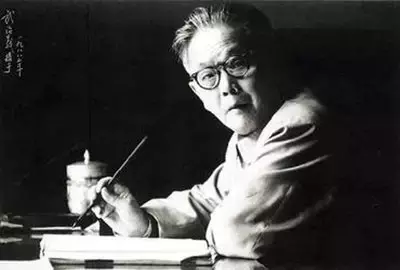

舒同(1905年—1998年)既是革命家,也是书法大家,是中国书法事业的继承者和开拓者、中国书法家协会的创始人和第一届主席,毛泽东曾称他是“马背书法家”与“党内一支笔”,其书体也被称为“舒体”。

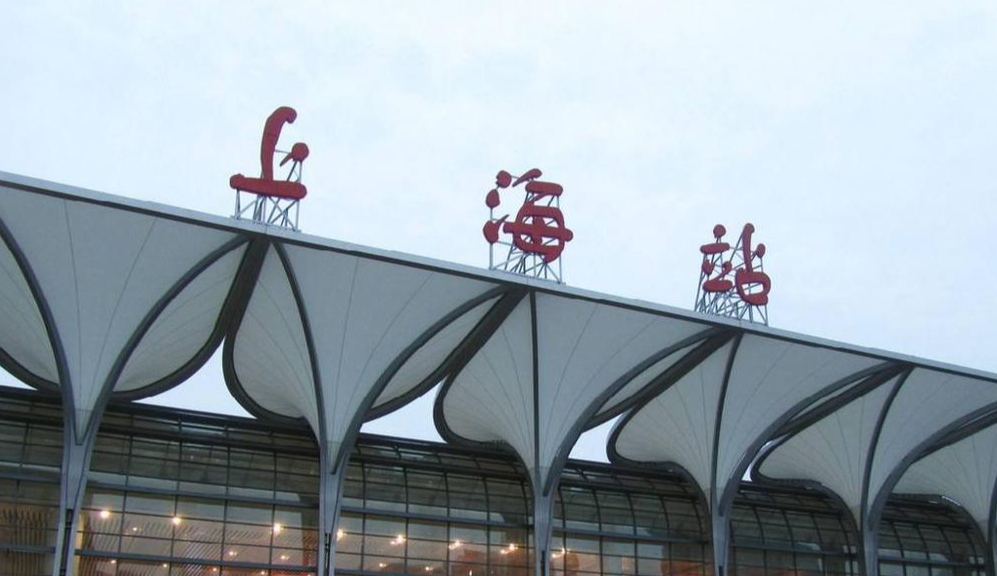

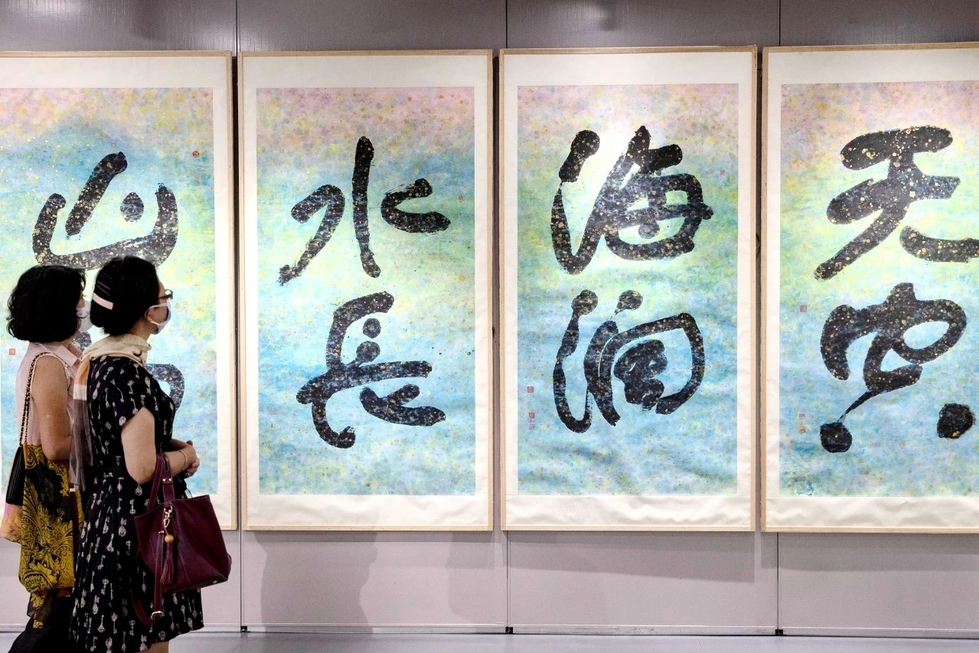

舒同与上海有着深厚的渊源,他为上海题写的墨宝,从铁路枢纽“上海站”,到知名高校华东师范大学、同济大学等的校牌,舒同书写的“舒体”早已融入上海这座城市的肌理,成为海派文化记忆的一部分。澎湃新闻获悉,今年是舒同诞辰120周年,上海市文艺评论家协会等机构将于今秋在上海海派艺术馆举办纪念舒同诞辰120周年书法学术研讨会,同时展出部分书法作品与文献。

舒同(1905年—1998年)

舒同曾在回忆录中说,“我的人生,是革命加书法的一生。”

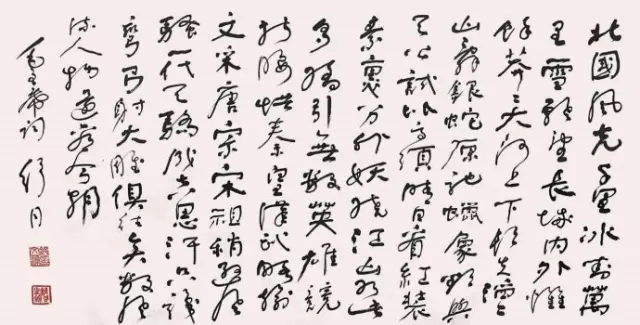

舒同是中国书法事业的继承者和开拓者、中国书法家协会的创始人和第一届主席。毛泽东主席曾赞扬他是“红军书法家、党内一枝笔”,是当代自成一体的书法大家,出版有《舒同字帖》、《舒同书法集》。其书体也被称为舒体,从“二王”入手,以颜、柳之楷为本,取各家各体之长,使圆浑之劲,用藏锋之功,寓巧于拙,结体上楷、行、草、篆、隶五体各取一分,风格上颜、柳各取一分,何绍基取半分,合称“七分半书”。

舒同与上海有着深厚的渊源,1949年以后他曾任中共中央华东局常委兼宣传部长、华东军政委员会委员、华东文教委员会主任、华东人民革命大学校长等职。他的书法艺术也与海派书法有千丝万缕的紧密联系,既汲取了传统海派书法的营养,也对现代海派书法艺术的发展有相当的影响力,在上海留下了众多墨宝。这十多年来,“舒体”也被作为单独的字体输入电脑,广泛应用于国际国内出版物

舒同书写的“上海站”

除了上海火车站站名,华东师范大学、同济大学、华东理工大学、上海外国语大学等校名墨迹也出自舒同手笔,沿用至今,刻在校门、校徽、校景里,也刻在了一代又一代学子心中。舒同所题写的这些校名,被认为质感强烈,飘洒圆秀,充分体现了“七分半书”的艺术特色。

华东师范大学校门

同济大学

此次展览与研讨会的策划者表示,长期以来,舒同的书法虽然流布全国,深受文化界和书法爱好者喜爱,并产生了巨大的影响力,但是如何从学术的不同维度来全面梳理舒同的书法艺术的学术成果还不多,这与他现存的丰富的书法作品和艺术成就之间还存在很大的差距,因此,本次研讨会希望比较全面地对于舒同的书法艺术进行一次全面的学术性梳理和传播,并借此次研讨会梳理20世纪中国书法史,为今后深入研究舒同书法的学术意义和中国现当代书法发展史奠定基础。

“今年是舒同先生诞辰一百二十周年。双甲子岁月,非但未使先生墨迹黯淡,反使其精神在时代长河的冲刷中愈发澄澈坚韧。”《中国书法》杂志社主编兼社长朱培尔对澎湃新闻表示,青年舒同以笔为枪,在长征的艰难跋涉中,在战场的滚滚硝烟里,墨迹随军旗飞扬,刻在简陋的墙壁上,写在粗糙的纸张上。这绝非寻常文人的雅玩,而是将书法的筋骨血肉与民族命运的脉动紧紧相连——在字里行间,我们能触摸到那份为理想而战的滚烫热忱与无畏气魄。他将书写从案头清供变为战斗号角,使书法艺术获得前所未有的磅礴力量,“舒同先生立于颜鲁公的雄浑基石之上,最终成就了独具风骨的‘舒体’。他深得颜体宽博厚重的滋养,却不为其所囿。”

上海多年前举办的舒同展览现场。

从“马背书法家”到党内一支笔

舒同1905年出生于江西省东乡县一个贫苦家庭。自幼喜爱书法,5岁学书,14岁即有乡誉,被誉为“神童”、“东乡才子”。曾系统地临过古代碑帖,师法颜真卿、柳公权、何绍基等名家,但师古而不泥古,尊法而求新变,并注意取其精华,大胆尝试,逐渐形成自己的书法风格,创立了著名的“舒体”,备受海内外推崇。他的书法,宽博端庄,圆劲婉通,用笔老重,藏头护尾,点划润厚通畅,别具风格。

1926年,舒同加入中国共产党,成为东乡县当时唯一的中共党员,并担任东乡县党支部书记。1930年,他参加中国工农红军,开始了革命与书法交融的传奇生涯。在长征途中,舒同以笔为枪,在紧张的战事之余书写大幅标语,宣传革命真理。没有纸笔,他就捡树枝在地上划拉;骑在马上,就用手指在裤腿上比划。毛泽东见此情景,笑称他为“马背书法家”。每到驻地也不休息,而是提上一个小桶、拿上刷子,到路边墙上去刷写标语口号,宣传革命的主张,鼓舞红军的士气。在长征这样艰苦卓绝环境中,舒同没有纸笔,就捡树枝在地上练字。

舒同书写的“中国抗日军政大学”

“马背书法家,党内一支笔”就是毛泽东主席当年送给舒同的雅号。原中国书法家协会主席沈鹏回忆:“在行军当中,他就在马背上用手指写字,所以说他是‘马背书法家’,有时候大家一起活动开会,他老在膝盖上写,所以他的裤子老是右边的先破。”

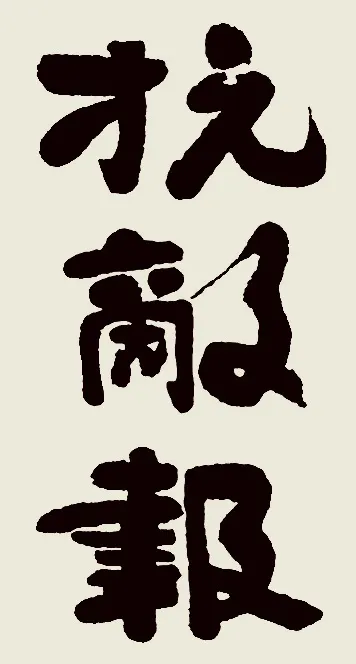

《抗敌报》

抗日战争时期,舒同先后担任八路军总司令部秘书长、晋察冀军区政治部主任。他深切感受着坚持敌后抗战,需要的是“凿山开路的毅力,艰苦奋斗的精神”,其书法艺术逐渐形成独树一帜的“舒体”风格。

在延安时期,舒同的书法艺术为大家普遍认同并受到赞扬。当时在延安都喜欢请名人题字、写招牌,写得最多的除了毛泽东,便是舒同。1937年初,中国人民抗日军政大学进驻延安城,毛泽东拟订校训,指名让舒同题写校名“中国抗日军政大学”和校训“团结、紧张、严肃、活泼”。

1939年11月,晋察冀边区隆重悼念加拿大援华医生白求恩大夫因公殉职,舒同为追悼大会题写会标“白求恩大夫追悼大会”、灵堂匾额“礼堂”,以及多幅挽联,随后又为白求恩陵墓题词“永远不灭的光辉”。

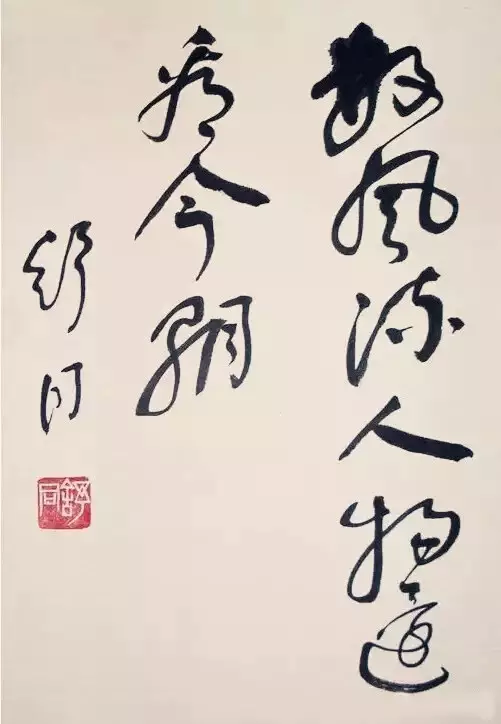

舒同 毛主席诗词

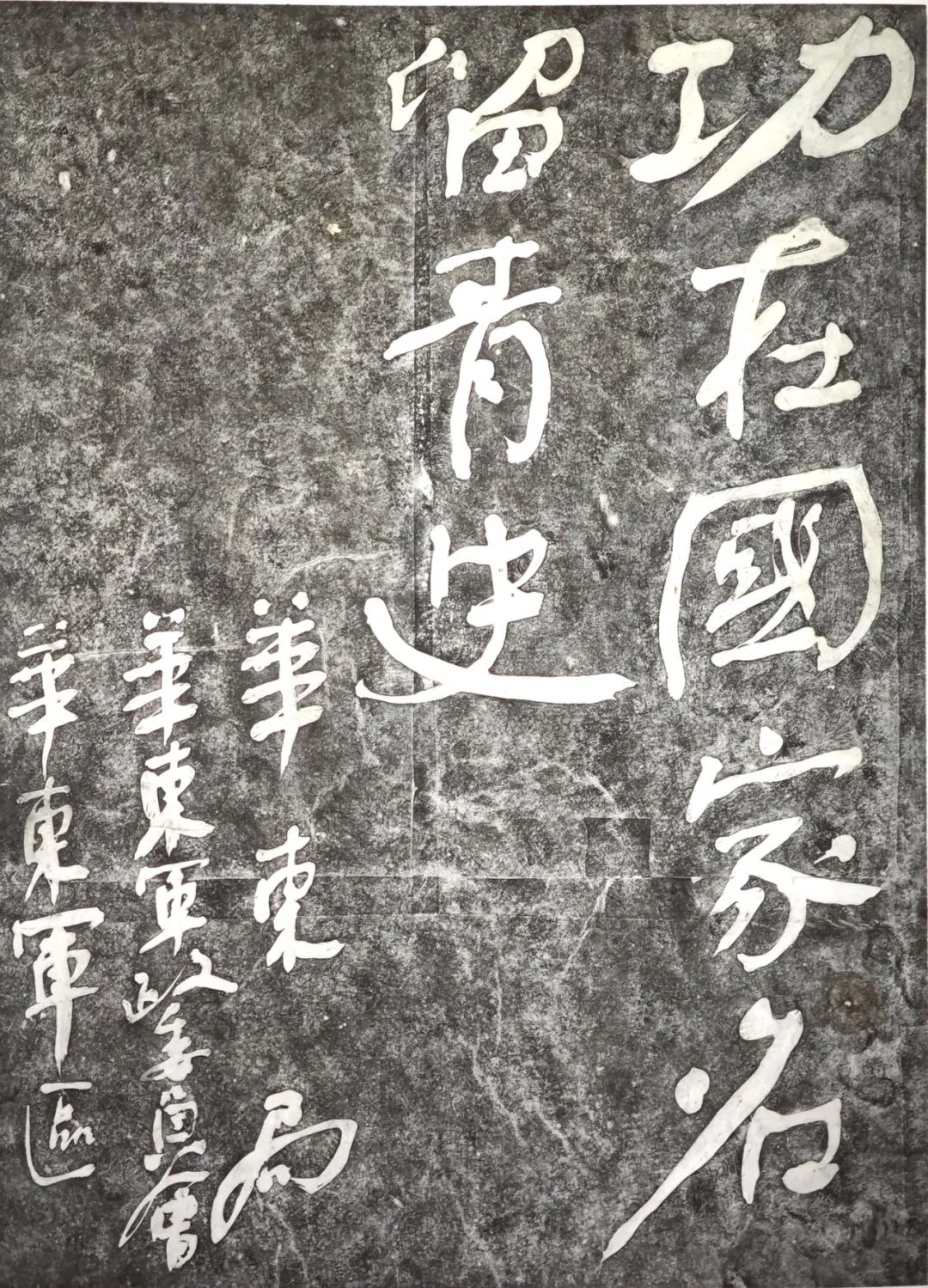

题华东烈士陵园 功在国家 名留青史

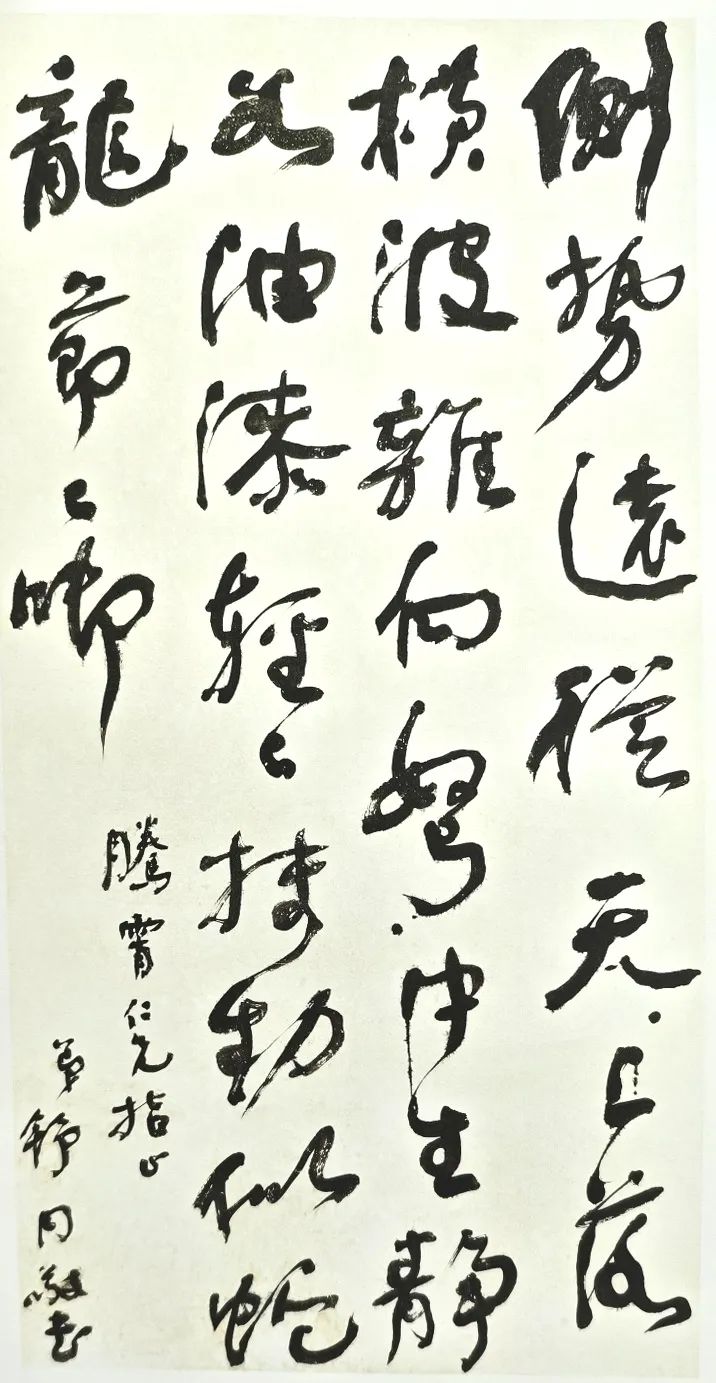

自书诗一首

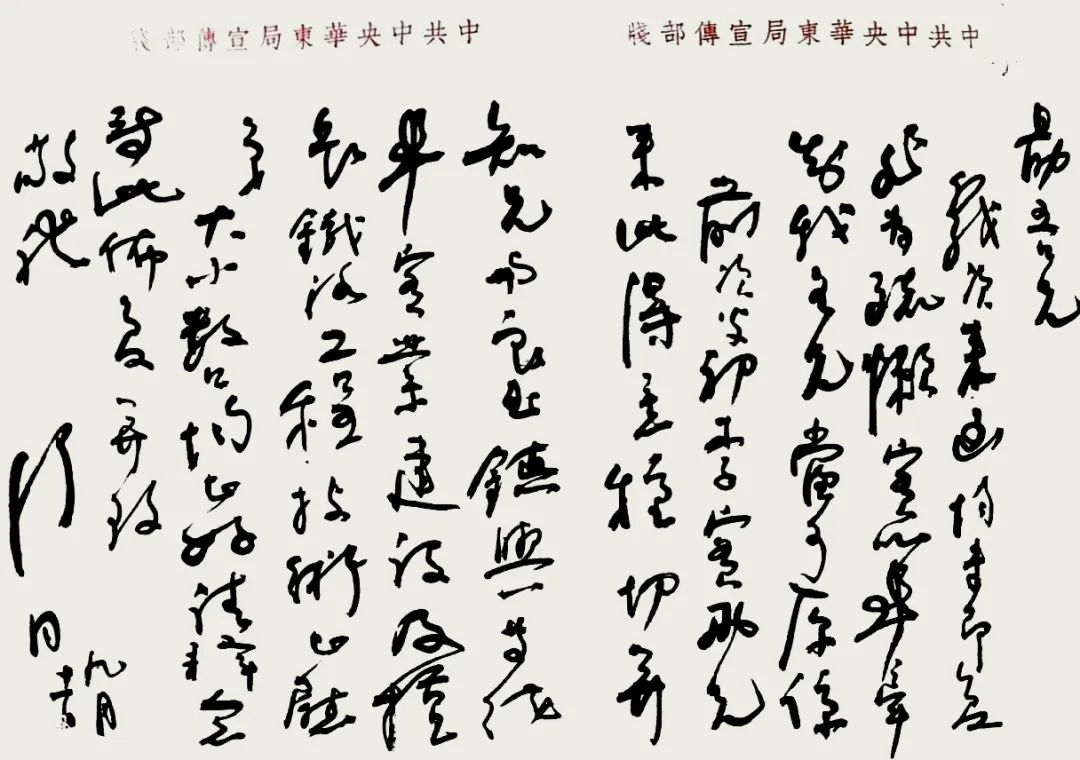

舒同致上官佐函

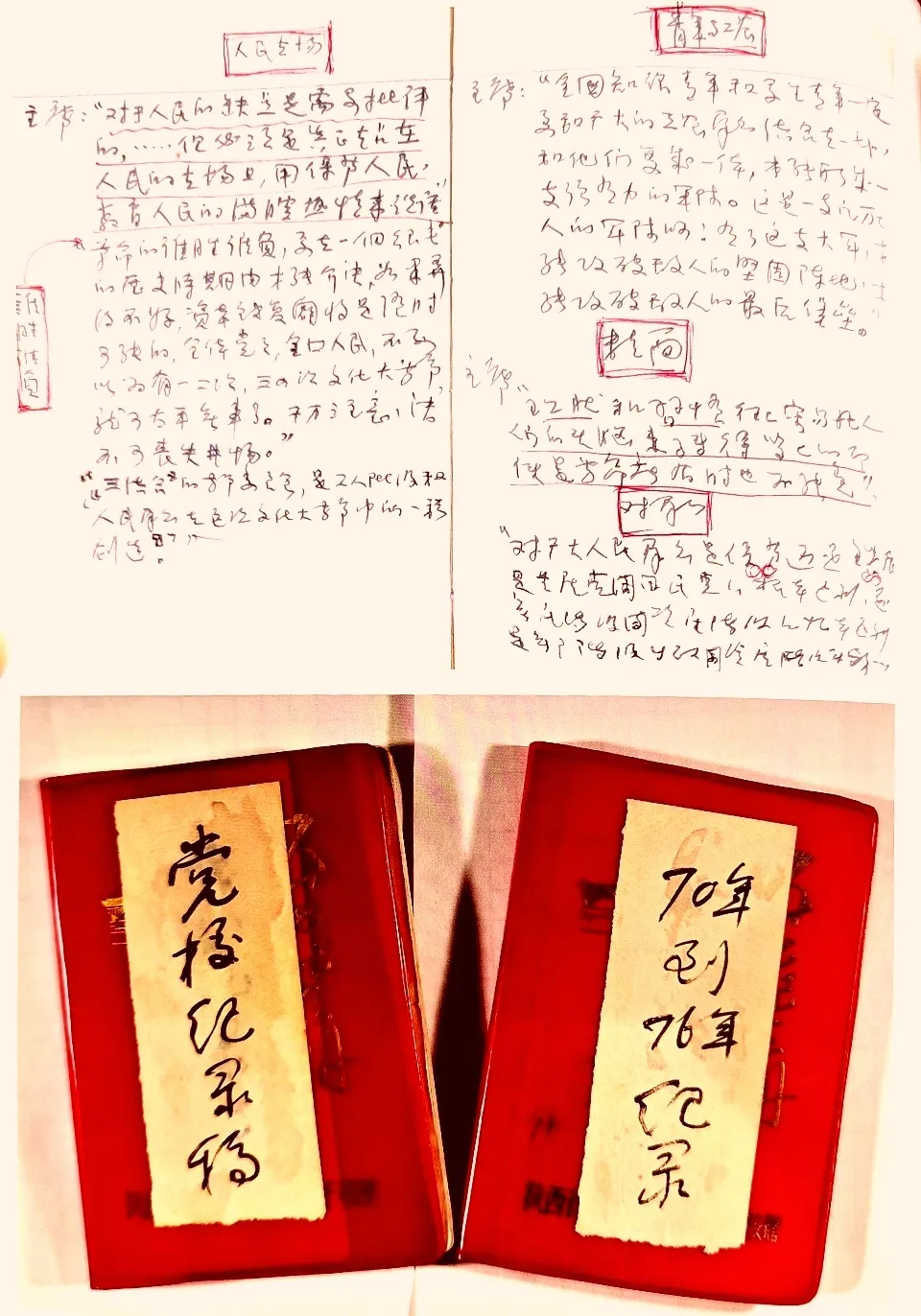

舒同的“一支笔”也表现在他的文章方面,在将近七十年的革命生涯中,舒同撰写了数百万字的社论、文章和文件,观点鲜明,笔锋犀利,文字镌美,充满激情。抗战时期的一些重要文件如《论敌后抗日游击战争中政治工作的基本特点》等,就是由舒同起草。在文物出版社出版的《舒同书法集》中,收录有舒同不同时期的著名文章。如大革命前夜的《中华民国之真面目》、抗战时期以骈文书写的《致东根清一郎书》以及1971年的文章。正如中国书协在该书序言所记:“舒同的书法、气节、文章,将在中国历史上放射出独特的光芒。”

书法人生,笔墨服务人民的实践

1949年4月,舒同随解放军进驻上海,担任中共中央华东局常委、宣传部长、文教委员会主任,兼任《解放日报》总编辑等职。他先后应邀为“上海站”“同济大学”“华东师范大学”等公共场所和文化教育机构题写铭牌。

1954年调任中共山东省委第一书记、济南军区第一政委。1959年国庆前夕首都十大新建筑落成,毛泽东批示请舒同题写“全国农业展览馆”馆名,每个字约4平方米,等大题写,力可扛鼎,拔山盖世。

这些榜书题名,深得颜体精髓,结体宏伟,宽博敦厚,融篆书隶书圆转笔法,逆锋藏尾,中锋运笔,厚积薄发,线条刚健,兼备柳体何书的灵动飞跃。舒同的书法艺术地表达了经过血与火的洗礼,从苦难中奋斗崛起的时代精神和民族精神,传递并升华了中国人民从此站起来的那种自豪感、自信心和自觉性。

舒同书写的“全国农业展览馆”

上世纪70年代末,伴随着改革开放的脚步,中日两国拉开了文化交流的帷幕。日本书法界纷纷自发组织访华团,以求追本溯源。通过交流,日本书法家大平山涛对于舒同书法所呈现出的正大气象表示震撼,推断或与其军人的经历不无关系。日本书法家种谷扇舟则从其书法中读到一种“哲学的东西”,料想他“心中总是充满希望,他才会那样乐观有活力”。

舒同一生坚持 “三不”原则:不办个人展览,不出书法集,不收弟子。他曾说:“我尽管受尽了各种折磨和痛苦,毕竟还没有像死去的战友烈士那样流血牺牲而活到今天,我还有何求呢?要永远保持共产党员的高尚品德,做一个真正共产党员。”

舒同挥毫题字现场

舒同的书法艺术是中国书法从传统走向现代的重要桥梁。作为中国书法家协会的创始人和第一任主席,他引领了中国书法在新时代的发展方向。他的书法创作打破了传统书法的局限,将革命气象与个人气度融入笔墨之间,形成了宽博端庄、圆劲婉通的独特风格。

舒同书法

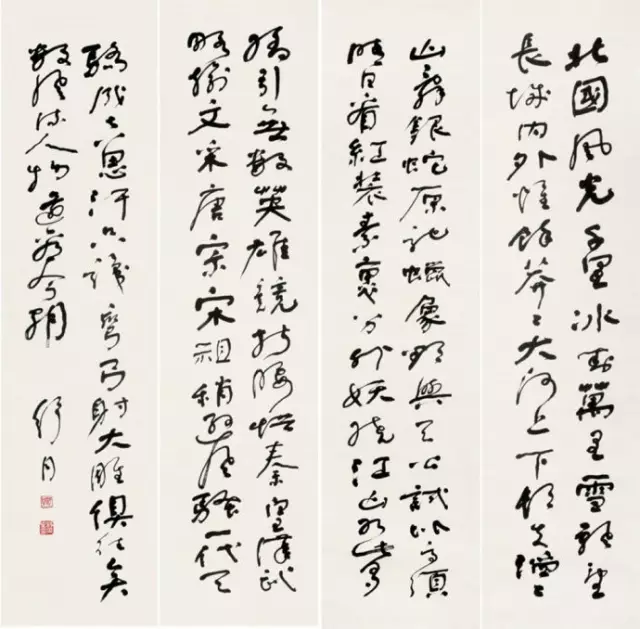

舒同书毛主席诗词

启功先生曾为之题赞:“千秋翰墨一舒同”,知名书法家沈鹏评价其书法“雄健中不失萧散,规范中充满自由,筋骨森然而意志超然”。

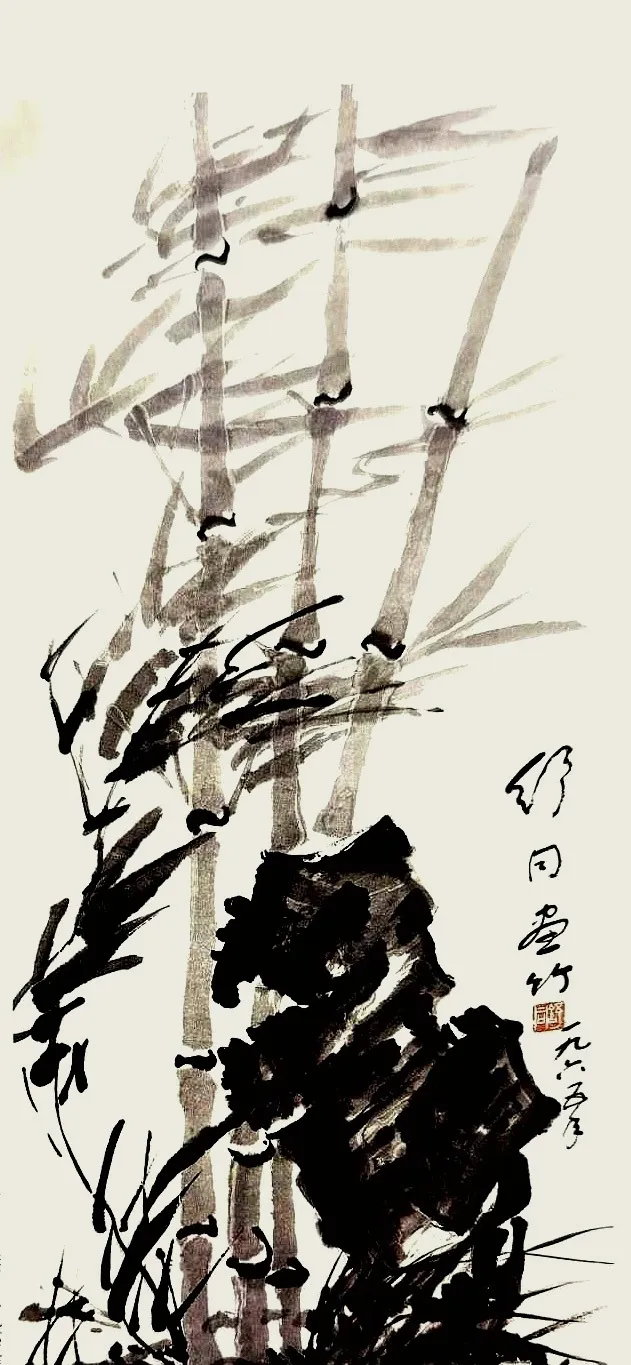

朱培尔认为,其字如松柏,筋骨遒劲而姿态舒展,于浑朴中暗藏飞动,于严整处透出生机。他巧妙化颜楷的庙堂之气为时代所需的刚健清新,既不失传统的法度庄严,又洋溢着革命者的蓬勃朝气。这种破而后立的创造,是对千年书法的深情致敬,更是超越传统桎梏的崭新篇章。作为中国书法家协会首任主席,先生的开创之功,不仅在于凝聚同道、建立组织,更在于他以高远的视野,为书法艺术注入了“为人民书写”的永恒灵魂。

原中国国家画院教学部学术主持、研究员马啸认为,他成了宋元之后中国书法史上不多的几位为楷书继续发展做出贡献的书法家,“说得准确一点,他是继清代何绍基之后再次将颜(真卿)体发扬光大并推向一个崭新境界的一位书法家。”

舒同文献

在书法教育方面,舒同也有远见卓识。他曾说:“要重视书法理论的研究,许多从事书法工作者,只注重实践,重视临摹和技法上的创新,却忽视对书法理论的研究和文学艺术的修养”。晚年,也曾绘写梅兰竹菊,写其心性。

据悉,即将在上海的学术研讨活动同时也将精选舒同不同时期的书法精品与文献展出,涵盖其早年的锋芒初露、中年的沉稳大气,以及晚年的返璞归真。这些作品融汇古今,刚柔并济,既有颜筋柳骨之雄浑,又具时代革新之气象。

舒同画竹

“我们希望通过此次展览,让更多人走近舒同先生的艺术世界,体会中国书法的永恒魅力,并从中汲取精神力量。愿每一位观展者都能在这些力透纸背的字迹中,感受到艺术的温度与时代的回响。 ”纪念活动策划方说。

还没有评论,来说两句吧...