在写作长篇小说《登春台》时,某一天格非想到,自己每天跑步时脑子里总有很多想法,比起正在写的厚厚的小说,他更迫不及待地想将这些想法捋清楚,并分享给大家,于是他从厚厚的笔记中挑出10个想探索的问题,并最终写成《云朵与道路》一书。

《云朵的道路》可以看作是格非对名著的“新解”,他在书中恣肆地引用各种文学、哲学、社会学作品,剖析《伊凡·伊里奇之死》《伊芙琳》《包法利夫人》、《安娜·卡列尼娜》等作品,分析托尔斯泰笔下“虚假安全感”、乔伊斯故事中的“逃离失败”以及福楼拜写作中的“道德困境”等等;此外,格非也将这些文学故事编织进日常生活,让问题、理论不再是空中楼阁,而是作为生活中一切疑难杂症的解药,让读者欣然服下,并以更坚定的心投入生活。

值《云朵的道路》出版,格非日前在北京举办了一场以“文学疗愈”为主题的分享会并接受了媒体采访。

“云朵”与“台球”:两种命运的隐喻

《云朵的道路》这一标题源自罗伯特·穆齐尔在《没有个性的人》中提出的两种历史道路。

罗伯特·穆齐尔认为,人类社会有两种截然不同的历史道路:一种是“台球的道路”——一旦被击出,只能沿着不可改变的既定轨迹运行一直向前;另一种则是“云朵的道路”——聚合离散不可预测,走走停停,快速移动或四下张望,甚至瞬间消失又在下一刻重新聚合。

这两种道路的形象,恰如其分地捕捉了当代人面临的根本困境:在高度规则化的社会中,我们如何寻找真正的自由?格非指出一个悖论:“在我们小时候,没有多少道路可供选择,可你仍会觉得生命有无穷的可能性”;而在今天的社会中,“道路随处可见,但你反而时常会觉得无路可走”。

这种悖论背后隐藏着现代性的残酷真相——看似多元的选择实则被无形的规则所框定。现代社会的道路已被简化为“规则”或“法则”,个体在日益繁密的规则约束下,实际上丧失了可能性。

关于这种“无路感”,格非认为,某种程度上也是一种意义匮乏感,“很多人的人生道路是父母或周围人选的,此外太多来自社会的各种信息也在干扰我们的选择,我们看似自由选择未来,实则仍被选择。这种‘道路不是自己选的、职业不是自己选的’状态,让人像在忍受生活,而非享受生活。”

格非也从霍桑的短篇小说《威克菲尔德》发散,他谈道,霍桑说社会是庞大机器,每个齿轮咬合很紧,犯点小错被甩出来,再回到系统很难。霍桑时代就有这种焦虑,今天因容错率低带来的焦虑也让选择变得更艰难。

格非也认为,即便前路总是一片模糊已经成为当下的常态,但是我们仍旧拥有某种自由,他建议不要把人生道路和职业完全等同,尤其不要和功利目的等同。人要在职业中增加自主性,自己安排人生和生活,找到持续稳定的快乐源泉。“挣钱、中奖的快乐很短暂,而思考能带来稳定可靠的自由和快乐。”

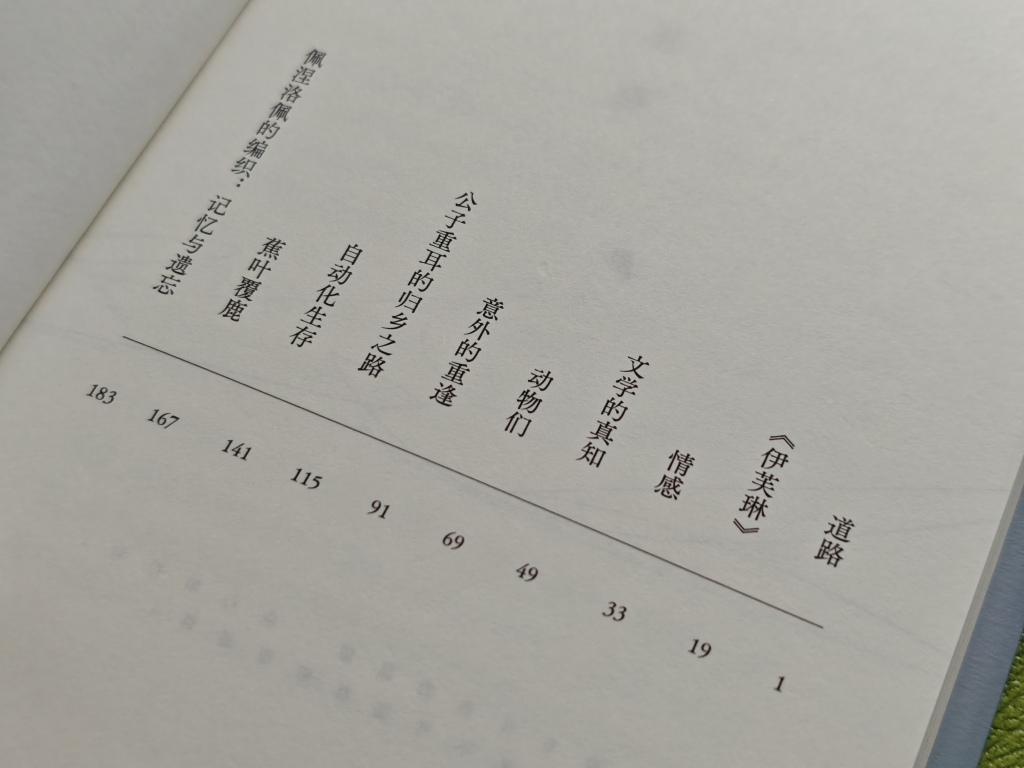

《云朵的道路》目录

思考作为“快乐源泉”

格非摆脱庸常的、烦恼的生活的最好的办法就是思考。

思考首先让人能够认清烦恼。“我们本能想推开烦恼,但《圆觉经》说这是错的,正确做法是‘接受它,放在一边’。《圆觉经》的‘无念’,不是排除杂念,而是不执着,让它无害。烦恼来了,继续做自己的事,随着时间空间变小,偶尔想起难受也没关系,在相处中学会驾驭。”

而思考也让我们能够对付烦恼。“读者读书不是第一位的,思考是第一位的,思考需要材料,一是阅读的作品,二是生活经验。学会思考、分析自己,和作家交流,反刍经验,才能和阅读建立好关系。很多人读书像存银行,存知识拿利息,没用,穆齐尔讽刺过‘什么都知道的白痴’,知识要和阅读建立联系,源头是思考,不是为阅读而阅读。”

格非对于思考本身的热爱让他不愿意轻易让渡这种权利,提到AI,格非说:“写作时,我会进入到创造性思维中,这种密集的思考集中了牵挂、经历、欲求、情感,让人忘记时间,我不会把这种让给机器。写作是我的权利,是快乐源泉。早晨去工作室,我会很高兴,因为能写作,能够创造一个原本不存在的世界,从黑暗到明亮,那种神秘、体验、对美的捕捉,带来巨大享受。”

书影

在《云朵的道路》中的《文学的真知》一篇,格非提出,文学是认识世界和自我的重要方式。

现在的年轻人经常陷入到某种痛苦与空虚中,格非认为,真正理解文学的人,心智是健全的。生活中遇到困难也不会吃惊,因为作家们早就描述过,并且文学中的困境可能比你遇到的严酷10倍、100倍。文学能帮我们“脱敏”,“我们不要太脆弱敏感,去读托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基,你就会知道他们经历的精神危机有多严重但最终可以克服。现代文学就是伟大作家把困惑写进作品,和你交流。这对我们当代人认识世界、继而认识自己处境很有帮助。”

近些年很多经典,如《洛丽塔》《包法利夫人》《安娜·卡列尼娜》等等也在被重新评估。什么样的经典能超脱时代,持续有阅读和讨论价值?

对于澎湃新闻的这个提问,格非认为,能超越时代的作品要关注“本然性的世界”。他认为,我们对世界的认识有两方面:一是“现实性世界”,有压迫、提出要求,也提供快乐和机遇;二是“本然性的世界”,即世界本来的样子。

世界本不是为人创造的,人是偶然的小存在,与万物平等,有生有死,这个本然性世界从古至今延续。格非读佛经、《道德经》、《金刚经》、《圆觉经》,发现它们不回答现实问题,而是穿透现实,告诉人世界本相,看到的都是幻觉。

格非说,好的作家也一样,既要关注现实性,也要关注本然性。比如《一千零一夜》《荷马史诗》,就是关注本然性问题:人是什么?动物与人谁更聪明?托尔斯泰《战争与和平》的一半以上内容不关注战争,而是整个人类社会历史运动,这超越了现实性。“文学要兼顾现实和存在,这样才能超脱时代。”格非谈道。

文学诊疗:为年轻人们答忧解惑

在与读者的交流对谈中,格非直面当代人的精神困境。

关于孤独,格非说,今天社会,一方面情感在枯竭,压力太大,没办法饱满地和每个人打交道。法国哲学家说:“人与人的关系会带来很多麻烦,越亲近的关系麻烦越大”。格非谈道,既然很多烦恼来自人际关系,人选择一定孤独、把人际关系降到一定程度,是可以理解的。

但是我们也不能把孤独捧成灵丹妙药,“我清华的学生里,有人不善于、不愿意、不敢接触社会,比较抑郁,我总说,要强迫自己跟社会打交道。本能退缩、用孤独应付世界,会让接收的信息越来越少,刺激越来越少,人会更抑郁、胆小。 ”格非说,“所有快乐幸福都来自他人。适当和人群保持距离,减少不必要的痛苦,是聪明的,但不能极端。”

格非说,文学隐藏的重大秘密,是它提供了一种逃离世界的途径。弗洛伊德说,美是麻醉感,能带来强烈沉醉感。好的文学、绘画、音乐,都能让人沉浸,获得愉悦,实现逃离。“世界很糟糕,文学模仿它,是为了让我们能在其中逃离,因为现实不允许逃离。这就是文学的功能。”

据悉,本次新书分享会是“京东图书·文学疗愈计划”的重要一站,现场的“文学疗愈之旅”用同行者之路、冒险家之路、漫游者之路三条小路具象了《云朵的道路》书中的隐喻:“像云朵划出不可预测的轨迹,去你想去的地方。”在签售环节,既有追随格非多年的忠实读者,也有现场被活动吸引而来的年轻人,共同传递着对文学、对阅读的热忱。

还没有评论,来说两句吧...