全长 12.5 公里的陆家嘴水环是践行 “人民城市” 理念的生动范例。一期工程于2022年底建成,二期工程中的“水舞桥”于2024年7月完工,标志着更新工程实现了“闭环”。引入多元共治机制的时候到了。

空间优化上,它盘活了城市零碎空间,“串珠成链”般串联起世纪公园等多座城市公园、口袋公园及桥下公园,推动城市空间从单一功能向复合多元转变。生态修复上,陆家嘴水环的建设增加了水岸绿量,形成滨水蓝绿网络,让市民得以在城市中心便能亲近自然。

澎湃研究所研究员7月11日至7月16日调研了陆家嘴水环南侧的张家浜河段,对空间使用现状进行了观察分析,发现了一定的安全隐患及管理的滞后。

12.5公里的蓝绿环带

陆家嘴水环单侧长12.5公里,两岸全长共计25公里,由张家浜和洋泾港围合而成,两端衔接起陆家嘴滨江步道。水环区域由沿岸两侧范围内及其向水域适当延伸,建成后对社会开放,成为了市民可自由畅行的公共空间。

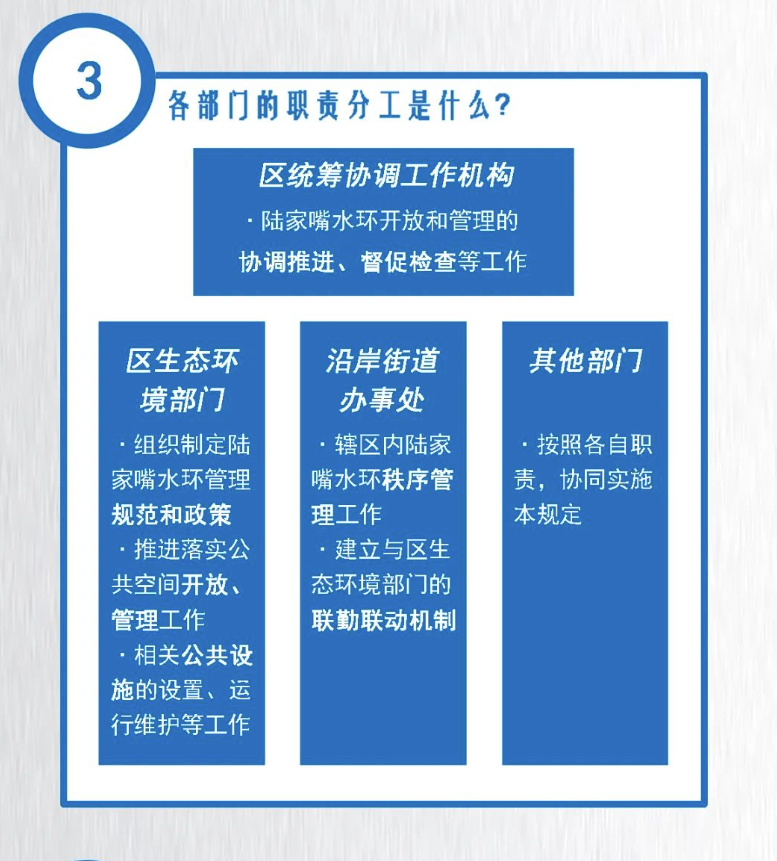

2024年8月,浦东新区人民政府发布《浦东新区陆家嘴水环管理若干规定》,明确规定了陆家嘴水环的功能定位,即需满足社会公众安全、便利、游憩、观赏、健康等多元化的需求。

陆家嘴水环从河道组成角度可视为2段,张家浜、洋泾港两条河道是最主要区域,其中张家浜沿岸约 7.5 公里、洋泾港约 5公里;从街道辖区角度,涉及塘桥、潍坊、花木、洋泾 4 个街道,可分为 “绘彩洋泾”“弈彩花木”“聆彩塘桥”与“悦彩潍坊”4个片区。

陆家嘴水环分段示意图 。图源:城的更(微信公众号)

生态修复方面,通过水质净化、生态驳岸建设等举措,河流水质正稳步提升,沿岸绿植繁茂,三季有花、四季见绿,成为了市民亲近自然的生态廊道。空间改造方面,通过步道系统将河岸的街区、商业、口袋公园、桥下空间等串联成网,形成连续的滨水公共空间,使居民能在河道沿岸进行休憩、社交、健身等各种活动。

城市中的蓝绿空间,即城市中各类水域、湿地、绿地等开放空间所组成的空间系统。蓝色空间,主要指城市中的自然或人工水域,包括河流、湖泊、湿地、运河、沼泽、滨海岸线以及小型水景等,具有调节气候、涵养水源、维持生物多样性等生态功能,同时也是市民亲水活动的重要载体。绿色空间,则涵盖城市中的农田、山体、绿地、森林、公园、防护绿带等,承担着净化空气、缓解热岛效应、提供休憩场所等作用。

陆家嘴水环是典型的蓝绿空间相融合的案例。图源:生态浦东

蓝绿空间并非两者的简单叠加,而是强调通过系统性规划将水域与绿地有机串联,形成相互渗透、功能互补的生态网络。蓝绿空间是衡量城市宜居性与生态品质的重要指标,陆家嘴水环便是典型的蓝绿空间 —— 河道(蓝色空间)与沿岸步道、口袋公园、城市公园(绿色空间)相互融合,既改善了生态环境,又满足了市民的多元化空间需求。

不同主体使用河道带来的摩擦与安全隐患

研究员发现,随着滨水空间的优化与河道生态的改善,加之有着充分的商业配套(锦延路上的锦绣坊、花木时光里)和民生保障(沿线有多个口袋公园驿站),张家浜沿岸逐渐形成了浓厚的运动氛围,成为了健身市民的热门去处。

在小红书、大众点评等软件上,不少市民分享了陆家嘴水环的跑步路线、骑行路线及亲水游玩路线。研究员分多次、于晨间、傍晚、中午等不同时间段,前往张家浜沿线观察,发现炎热天气并不能阻挡市民运动热情。智慧花园驿站的保洁人员透露,5:00至7:00,夜19:00至20:00是水环步道及河道 “高峰期”,“跑步的、骑车的、下水的人都有,因此我们每天一大早就要上岗待命。”

陆家嘴水环成了市民健身的热门去处。曹怡婷 摄

市民陈先生及朋友于傍晚的河道内划着桨板,他们在下水前做了充分的准备工作:不仅自带各种运动设备、毛巾等,每个人也都穿上了救生衣。陈先生表示,夏日气温高,因而他们特地选择下班后的时间来玩浆板,不仅可以锻炼身体,也是放松心情的绝佳途径。

还有一批不爱携带装备的亲水玩家,他们的身影几乎每周都会出现在河道中。目前,在张家浜河道内“野游”的人群并不少,他们多为周边社区居民,且以老年群体为主。一位60多岁的女士告诉研究员,他们这批游泳爱好者长期在河道内自行锻炼,已经形成了一定社群氛围。“保安偶尔过来提醒我们注意安全,但不会真的禁止,大体上这里没人管”。

夜间照明条件有限,夜晚在河道上进行水上运动存在一定视觉盲区。曹怡婷 摄

虽然游泳爱好者普遍拥有较好的运动基础,但在自然河道内游泳还是存在一定危险。据游泳者的自述,河道中央最深处约为4米,潜藏着安全风险。研究员留意到,傍晚夜游夜玩的人群也并不罕见,而水道中存在桥洞等视觉盲区及光照不够充分的区域。此外,尽管有水上治安派出所的民警定期巡逻,但岸边并没有配备专门的救生人员,而救生措施则主要依赖锦绣坊沿河道一侧悬挂的救生圈。岸边的安全警示牌则经常被绿植遮挡,在夜间尤为不明显。

与自行在河道内玩水的人群相对照的是,张家浜河道上的商业水上活动也迎来了新兴发展期。沿岸有两家水上运动俱乐部,一家是龙舟俱乐部,另一家则为赛艇俱乐部。据申艇赛艇俱乐部的工作人员介绍,尽管天气炎热,但7月依旧有学员前来上课,其中暑期来上私教课的学生群体并不少见。“私教费并不便宜,其中一部分学员是经济自主的成年人,一部分是为了留学申请做准备的学生党”。工作人员介绍,赛艇学员上课时会有教练开着巡逻艇进行安全性防护,但如果是自行下水的话,就需要负责其自身安全,因此她建议市民尽量不要不携带安全装备且独自下水。

张家浜沿岸,靠近锦绣坊一侧有救生圈(图中右侧),另一侧则没有。曹怡婷 摄

市民及俱乐部学员共享河道空间,在一定程度上会互相造成影响。从俱乐部的视角,爱好者们与俱乐部会员同时下水,可能会有一定冲突,例如人舟碰撞等潜在风险;另外河道内自由玩家较多,也可能影响俱乐部的教学秩序。周边居民则认为,龙舟的塞鼓会造成噪音,尤其希望俱乐部夜间不要营业。

事实上,张家浜河道内的野泳行为由来已久,而陆家嘴水环的建成则为市民投身水上运动创造了更好的亲水条件。这一案例恰恰表明,市民对公共空间的隐性需求往往先于城市规划的显性供给。

赛艇学员上课时,教练开着巡逻艇进行安全性防护。曹怡婷摄

上述种种安全隐患及矛盾,体现了城市更新中的一个课题——空间的功能升级快于管理机制的完善速度。商业机构和市民在使用河道时的摩擦,本质上是 “公共空间需求激增” 与 “治理体系后滞” 之间的矛盾:

第一,权责划分模糊是核心难题。河道管理涉及水利、公安、城管、体育等多个部门,而水上活动的交叉性很强 —— 比如桨板既算体育器材也可能涉及通航安全,游泳既关乎个人安全也可能涉及水质管理。第二,规则制定跟不上需求变化。城市河道以往多以 “防洪、航运” 为主要功能,对“休闲亲水” 的管理规定几乎是空白。第三,资源投入与管理成本的矛盾。要做到精细化管理,需要设置安全人员和设施(救生员、警示牌、监控)、建立分时机制等,这些都需要资金和人力,一般只有商业机构愿意投入成本;河道属于公共空间,缺乏盈利点支撑长期投入,难以匹配上述管理资源。第四,市民安全意识与规则意识的差异。部分市民认为 “河道是公共的,想怎么玩就怎么玩”,对潜在溺水风险和船只碰撞的认知不足,甚至会在主观上刻意规避管理。

多元共治的三点管理建议

陆家嘴水环不仅是生态之河、市民之河,更有可能成为一条经济之河。《浦东新区陆家嘴水环管理若干规定》中明确,鼓励在陆家嘴水环依法开展文化、体育、旅游等相关活动,比如水上旅游、水上观光、水上体育等活动。

上海正在为打造生态型滨水之城而努力。其中,作为“一江一河”中重要的组成部分,拥有“半马苏河”等赛事基础的苏州河,已于2025年7月启动水上运动常态化的试点。随着苏州河等河道区域水上运动常态化的推进,未来陆家嘴水环及已于6月开工建设中的世博水环,都将持续升级为水岸活力走廊。

作为“人民城市” 的实践标杆,陆家嘴水环这个民生工程重点聚焦生态修复、公共空间活化与社区融合。在完成硬件空间的改造之后,后续水环的软性管理,或许可从以下几点进行多元共治的尝试。

《浦东新区陆家嘴水环管理若干规定》中关于各部门的职责界定。图源:浦东发布

短期共治:可通过街道介入协商沟通,划分功能区或者设立分时机制,让商业俱乐部和运动爱好者错开河道的使用时间。此外,可多引入第三方机构快速填补救生设施缺口,并由居委组织,定期开展针对老幼群体的安全培训。

中期共治:可建立包含河岸监测数据的智慧管理平台,及时排查潜在的安全隐患及市民人身安全事件。另外如需进一步开展夜间水上运动,则需在沿岸适当增加夜光警示牌,改善照明设备以消除监控盲角。

长期共治:建议在《上海市河道管理条例》中,增加关于水上运动的细化规定。希望通过多元力量的介入,使得陆家嘴水环等城市亲水公共空间,逐渐形成 “政府监管 - 市场运营 - 市民自治” 的良性循环。

-------------------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

欢迎前往征订公告页面,获取更多订阅资讯。

还没有评论,来说两句吧...