美国记者、作家克里斯·赫奇斯(Chris Hedges)曾长期为多家美国媒体担任战地记者。2025年2月20日,赫奇斯在他的访谈节目“克里斯·赫奇斯报告”中采访了埃及裔加拿大籍小说家、记者奥马尔·埃尔·阿卡德(Omar El Akkad),本文经授权翻译自此次对谈的文字记录。

《总有一天,所有人都会声称从来都反对这件事》书封

对西方而言,基于规则的秩序这一概念,要么是一纸被人忽略的清单,要么是一套被武器化的严苛法律。埃及裔加拿大籍小说家、记者奥马尔·埃尔·阿卡德在西方和中东都目睹了许多用美德的旗帜来为虚伪行为辩护的例子。阿卡德在他的新书《总有一天,所有人都会声称从来都反对这件事》(One Day, Everyone Will Have Always Been Against This)中详细描述了这些故事。

阿卡德承认,西方国家在文学节这类聚会上,往往会提及原住民的土地归属问题,尽管这种表态可能是真诚的,但他认为这延续了同样的盗窃模式。他告诉赫奇斯:“你偷窃土地,你偷窃生命,到最后还能偷什么呢?只剩下叙事了。那种能够豁免之前一切罪行的叙事。”他解释说,这是殖民主义的惯用剧本。“我们都可以在事后感到遗憾。”

关于加沙的种族灭绝,西方媒体用“中立”、平实的语言将日常的暴行一笔带过。阿卡德引述了将儿童被杀描述为子弹与他们身体相撞的说法,并说:“他们(西方媒体)想做的,是给地球另一端那些拥有移开视线特权的人提供一种语言,让他们可以心安理得地移开视线,而不会受到良心的折磨。”

许多西方人急于谴责巴勒斯坦等地的抵抗运动,但阿卡德指出,抵抗,以及抵抗的权利和方式,属于那些身处压迫和占领之下的人们。他解释道:“我根本没有权利告诉任何身处占领和不公之下的人如何抵抗那种占领和不公。在实施压迫的机构看来,没有任何一种抵抗形式是可接受的。你进行抵制,那是经济恐怖主义。你试图和平游行,你就会被以杀害或致残为目的的子弹射击。你抵制文化机构,你就不是自由派。你拿起武器,你就是恐怖分子,你将被消灭。你唯一能做的就是死亡。那是你唯一被接受的抵抗形式。”

以下内容为访谈节目的文字整理稿。

奥马尔·埃尔·阿卡德

赫奇斯:奥马尔·埃尔·阿卡德的新书《总有一天,所有人都会声称从来都反对这件事》,是一次对工业化国家(特别是美国)的道德破产的有力而深刻的审视。这些国家维系了对巴勒斯坦人的种族灭绝,并用种族主义的辞藻和谎言为其辩护。他在书中揭露了我们与生俱来的野蛮、令人作呕的虚伪、潜藏的种族主义、自恋的自我崇拜,以及自由派和保守派都信奉的疯狂信念——即我们有权将我们所谓的美德强加于地球上那些被我们用工业化暴力征服和剥削的“次等”种族,无论是在阿富汗、伊拉克、利比亚还是巴勒斯坦。奥马尔出生于埃及,在卡塔尔长大,青少年时期移居加拿大,目前居住在美国。他曾两次获得太平洋西北书商奖和俄勒冈图书奖。他的著作被翻译成13种语言。他的处女作小说《美国战争》(American War)被BBC评为塑造我们世界的100部小说之一。

阿卡德,我非常喜欢你的书,一口气读完了。我想从最开始的地方谈起。你谈到了语言,你在书中多次提到这一点。我先读这段,然后请你评论。“语言,同样能将肺里的空气挤压殆尽。在这个被高墙、铁丝网和检查站包围的地方之外,是帝国。而帝国,也同样被紧裹在它自己的语言堡垒之中。透过这层语言的棱镜,建筑物从不被摧毁,而是自发地燃烧,爆炸如同山间的奇努克季风般来来去去;人们被杀害,仿佛被杀是他们存在唯一自然且正当的安排,仿佛活着才是一种反常。这种语言或许能保护帝国中最嗜血的边缘分子,但那些边缘分子并不需要这种语言的滥用。相反,是中间派,那些自由派、善意、容易被冒犯的中间派,才迫切需要这种语言提供的保护。因为正是帝国的中间派必须看着这一切然后说,是的,这很悲惨,但很有必要,因为其他选项是野蛮的——无数人被杀、残疾、成为孤儿、无家可归、失学、无法就医,以及废墟下的尖叫、尸体被秃鹫和野狗处理、出生数日的婴儿的哭声和饥饿之外的其他选项是野蛮的。”

作为解释,你我就曾直接撞上过这个“马蜂窝”,我们本来要一起做一场活动,但组织者拒绝让我们在活动描述中使用“种族灭绝”这个词。你非常有先见之明地指出了语言的这一点,以及它如何充当一种现实的缓冲或面具,尤其是在——但不限于——这场种族灭绝中。你能谈谈这个吗?

阿卡德:非常感谢你邀请我。我长期以来一直是您作品的读者。很久以前,我在关塔那摩湾的监狱营地做报导,他们带我们参观那个地方。我问了一个问题,大概是“那么,囚犯们什么时候……”当我说到囚犯那个词时,一个士兵打断我说:“先生,我们这里没有囚犯。我们有的是被拘留者。”对那个人的世界观来说,这里没有“囚犯”是至关重要的,因为囚犯意味着有刑期,总得有人在某个时候定义这个刑期,而被拘留者你可以永远关押。关塔那摩湾没有审讯。当然,人们被不断审讯,他们只是不这么叫。他们称之为“预约”,比如“8692号被拘留者晚上8:30有预约”,意思就是他要被带到审讯小屋去。

我做的战争报道比你少得多。我做的非常有限,但这些经历对我的世界观中留下的一种印记,就是在战争时期或所谓的和平时期(尽管并非如此),物理层面的暴力是无法存在于真空之中的。它无法独立存在,而是需要其他层面来支撑。其中之一就是语言暴力,委婉语的暴力,把一件事物称为与其实质不同的东西的暴力,比如用“附带损害”代替“哎呀,我们炸了一个婚礼派对”。你会看到,这种暴力的程度不同,尤其是在过去25年左右,但在过去一年多里,这种情况已经达到了几乎令人麻木的程度。不仅仅是入侵军队的将军会这么告诉你,晚间新闻的主播也会将一个小女孩描述为“与子弹相撞的年轻女士”。这到底是什么鬼话,对吧?但这是必要的,因为从根本上说,你试图做的不是如实呈现情况。你试图做的是,给地球另一端那些拥有特权的人提供一种语言,让他们可以心安理得地移开视线,而不会感到一丝良心的刺痛。只要特权世界里有人能说出“是啊,这事也很复杂”并回避它,所有这一切就奏效了。这正是他们被要求做的。这种语言促成了这一切。

2025年7月29日,加沙地带遇袭,地区上空浓烟滚滚。

赫奇斯: 而且,即使图像就在那里,当你用这种虚假的隐喻来描述它时,在某种程度上也消解了其残暴性,不是吗?

阿卡德: 绝对是。否则它就不会有那种力量。这种语言施加的距离感是如此模块化,你最终会陷入一种境地,你可以把这种语言应用到任何其在场或存在对某个项目构成不便的人身上。我们将看到美国政府在未来四年里对移民也会使用同样麻醉性的语言。这几乎是语言被用于与其本意完全相反的目的。语言本应关注精确性,使用最贴切的词语来描述事物。而这恰恰相反。这绝不能说是无意的。这是一种极其刻意的语言滥用。而且在绝大多数情况下,它都奏效了。绝大多数。你把某人称为“敌方战斗人员”,谁会站出来为敌方战斗人员说话?谁想当那种人?你事后把某人称为“恐怖分子”,他们已经死了,无法为自己辩护。也许他们是恐怖分子,也许他们是极其邪恶的人,我不想因为为那样的人辩护而毁掉我的名声。所以,所有证据都表明,这种做法在绝大多数情况下是奏效的。因此,我完全可以理解为什么各种机构,不仅仅是军方,不仅仅是政府,都会依赖这种做法。这是避免处理那些会让特权人士感到非常不舒服的事情的最快方式。

赫奇斯: 嗯,这也扼杀了为任何情况提供背景的能力。所以,我曾在伯克利与克里斯托弗·希钦斯(Christopher Hitchens)就他那本荒谬的书《上帝不伟大》进行辩论。辩论中途,他开始对我大喊:“你为自杀式炸弹袭击者辩护,真是可耻”,当然,我从未这样做过,在那场辩论中也没有。但如果没有任何背景,那么无论发生什么,比如10月7日发生的事情,不仅变得不可理喻,而且那些在被关在集中营16年后做出那样事情的人,他们也变得不可理喻。

阿卡德: 我认为,当今世界允许这种事情发生——我指的不仅是过去一年多的种族灭绝,还有至少四分之三世纪的占领——很大程度是因为一种想象力的贫乏。也就是说,如果你相信世界只有两种选择,那么诸如“你想杀死所有以色列人”、“你是恐怖主义支持者”之类的指控就完全说得通了。你要么是穿着靴子踩人的人,要么是脖子被踩断的人。因此,为任何脖子被踩断的人说话,就会立即被认为是“你想踩我的脖子”。

在那种世界秩序下,只有那些世界观是可以接受的。这是灾难性的,因为对一个试图想象更美好世界的人所施加的义务是无限制的。如果你我都想要比现在更好的东西,我保证在谈论它的五分钟内,我们就会对“更好”是什么产生某种分歧,因为施加在我们身上的想象义务是无限的。而一个被现有体系服务的人则不必想象任何其他东西,因此可以安全地生活在这种幻想的范围内,是的,要么这些人被杀,要么那些人被杀。要么种族灭绝这样发生,要么会发生更糟糕的种族灭绝。这真是想象力的贫乏。它适用于帝国统治下生活的几乎每一个方面。必须如此 ,因为总得有人去杀戮,那还不如是我们去。

赫奇斯: 我认为你的书之所以如此有力量,首先是因为你是一位文笔优美的作家,其次,尽管你的英语不仅流利而且非常有文采,但你仍然被社会普遍视为一个局外人。你在书的开头谈到你父亲的一次经历。他当时在开罗工作,被警察拦下,因为一个熟人的介入他才没有被拖进埃及监狱,这事发生在埃及。你写到那个记忆,你说你经常回想起它。然后你写道,规则、惯例、道德、现实,所有这些之所以存在,是因为它们的存在方便于权力的维系,否则,它们和其他一切一样,都是可以牺牲的。你父亲的那个小插曲和你的这一观察,在任何基于规则的秩序的崩溃以及加沙种族灭绝的背景下,都显得尤为突出。

阿卡德: 是的,那一刻,我想,是那些在我出现或拥有任何能动性之前很久,就改变了我人生轨迹的时刻之一。因为我父亲热爱埃及。他在那里长大。我想,他从未想过要离开那个国家。那里是他的家。但他还是不得不离开。这件事改变我人生的决定性方式是,我相对来说是无根的。没有任何地理位置,当然也没有任何民族国家是我可以指着说这是我的。在我的余生中,情况都将如此。我发现人们对我的看法中有一点非常有趣,那就是这些看法会因为他们首先关注到的身份侧面的不同而大相径庭。如果他们先抓住的是我的名字或宗教,他们会认为他们在和一个截然不同的人交谈。如果他们抓住的是口音,我打电话给你说我叫约翰·史密斯你可能也会相信,他们会认为这完全是另一个人,或者如果他们抓住的是我写的书也会有不同的看法,等等。

所以,作为某种次等人存在的情况,只是在某些短暂的时刻出现,比如被人说“滚回你来的地方去”之类的,我确实经历过不少。我曾是一名记者。在互联网评论时代的顶峰时期,我是一名全职记者,那时报纸网站还保留着那些评论。所以我当然见过不少那种东西,它一点也不困扰我。它相对来说毫无意义。在这个地方更普遍的存在模式是,预先为这个人会抓住我哪个版本的虚幻自我做准备,并试图让他们安心。这是一个很傻的例子,比如过机场安检,尽管从未出过差错,但在很长一段时间里,我总是对那种互动感到恐惧,我走进去时会说“是的,先生”、“不是,先生”,非常礼貌。随着时间的推移,我意识到如果我表现得更随意,这个过程会更容易,因为这里的人就是那样表现的。

于是,你会建立起这样一套文化生存工具包。大多数时候这根本不是什么大事,只是你如何度过一天。但它的累积效应是,你会意识到一个与权力机构和社会承重梁打交道的完整光谱,而那些对那个社会有归属感的人是从来不会想到这些的。就像是一个影子世界,我们一些人居住其中,而另一些人根本不知道其存在。我已经接受了这一点,但所有这些都可以追溯到那一天,当一个为埃及政权工作的士兵决定给我父亲找麻烦,而我父亲意识到那里毫无理性可言。你可能是对的,你可能什么错事都没做,但这丝毫不重要,因为某个拥有些许权力的人决定了今天就是你的倒霉日。

赫奇斯: 嗯这可能没有发生在你身上,但它发生在你父亲身上了。他被拒绝入境美国。他因为一个相似的名字而被怀疑和盯上。所以作为一个孩子,你确实目睹了这一切的发生。

阿卡德: 是的,我见过和我有相似名字和长相但没有我这种口音的亲戚受到完全不同的待遇。很长一段时间里,我曾为自己成为这样的人而感到非常自豪,我精通这种语言,这种文化,我可以和别人维持对话而他们甚至不知道我不是在这里出生的,诸如此类。正是因为我见过那些不拥有这些的人遭遇了什么,他们是比我好得多的人,但他们经常被拖进“二次审查”,因为这种距离感,这种隐含的“他者性”。我并不对此感到特别自豪,但我的大部分生活都是关于通过采取任何必要的手段来缩小那种距离,尽可能地为自己减少麻烦,告诉某人,嘿,别害怕。我像你一样。我懂这个。我并不遥远。最糟糕的是,从经验上看,这奏效了。事实证明,这对我来说非常成功。证据之一就是我的那些没有这种口音和文化融入的亲戚,他们在日常互动中所经历的,比我通常见到的要黑暗得多。

赫奇斯: 我想谈谈西方自由主义的标志。你写道, “这是一种后见之明式的假设,即认为有德行的抵抗是唯一对处于殖民主义接收端的人们的礼貌期望。当可怕的事情正在发生时,当土地被盗窃,原住民仍在被杀害时,任何形式的反抗都是恐怖主义,为了文明的缘故必须被粉碎。但几十年,几个世纪后,当足够多的土地被盗,足够多的原住民被杀害时,事后尊崇抵抗就足够安全了。”

当然,你所谈论的是,现在事情结束了,我们可以谈论被割让的土地——我们根本无意归还的土地,或者原住民的伦理等等,既然他们已经被灭绝了。但这当然直接适用于此刻发生在巴勒斯坦人身上的事情。

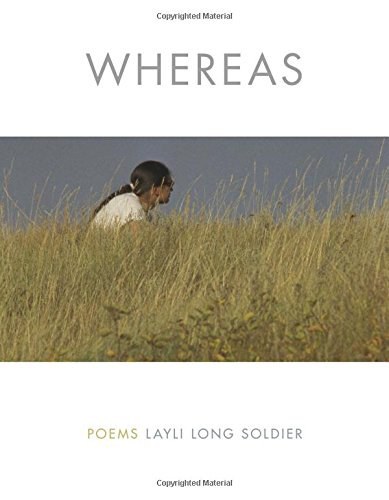

阿卡德: 是的,很久以前,我参加了加拿大的一个文学节。加拿大的文学节比美国的文学节早很多就开始有“土地声明”(land acknowledgements)。我们坐在那里,活动即将开始,一个组织者站起来说:“在我们开始之前,我想借此机会作一个重要的声明,即我们正身处未经出让的原住民领土之上,并同时感谢赞助本次活动的对冲基金。”我当时想,这是我听过的最诚实的土地声明了。也许我这样想特别愤世嫉俗,但我认为事后承认这种做法是盗窃的延续。你偷窃土地,你偷窃生命,到最后还能偷什么呢?只剩下叙事了。那种能够豁免之前一切罪行的叙事。你知道,当我最初构思这本书的书名时,我不是以多少周甚至多少年为单位来思考的。我想的是,如果我有幸能活到这个地方的平均寿命,也许在我生命的尽头,我会在特拉维夫看一场以土地声明开始的诗歌朗诵会。我认为这是任何无尽掠夺体系的一个基本组成部分,而殖民主义和我们所处的任何资本主义阶段,从根本上说都是其中的一部分。很少有体系能像那些建立在无尽掠夺之上的体系那样,精通于事后的羞耻和事后的内疚。 这种事随处可见。有一本非常棒的诗集,是莱莉·朗.苏尔卓(Layli Long Soldier)写的,叫《鉴于》(Whereas),全书都是关于重新利用和颠覆一份美国政府的声明,那份声明基本上是说,对不起所有那些种族灭绝,对不起原住民,对不起那些盗窃。它是在事发数百年后以最平淡无奇的方式通过的。这正是整个项目如此重要的一部分。我们都可以在事后表示遗憾。掠夺发生在当下,而道歉则在日后。这是每一个殖民社会的标志。现在承认这件事如此危险的原因是,我们不是在事情发生之后,我们正身处事情之中。所以那些不同意这本书内容或那个书名主张的人,会激烈地反对,直到有一天他们不必再反对。然后他们会承认,并且不会有任何后果,我们就可以坐下来,在为时已晚的时候,听一场非常华丽的土地声明。

莱莉·朗.苏尔卓的诗集 Whereas

赫奇斯: 对,在贾里德·库什纳(Jared Kushner)位于加沙北部的度假村里。

我想谈谈你提出的这一点。你谈到了你小时候在卡塔尔生活时的一个时刻,我在过去几个月去过卡塔尔两次。大部分劳动是由南亚人、东南亚人完成的,你目睹了一场小的交通事故,那个东南亚人被用凉鞋之类的东西打了。但无论如何,你说你谈到了“不存在”。“不存在”对于这个地方的自我概念是必要的。卡塔尔并非独此一家。想想这里的无证工人,每当他们的“不存在”状态被打破时,那种愤怒是多么不受控制。谈谈我们如何生活在这种状态中。我们周围的无证工人基本上就处于那个位置。

阿卡德: 是的,我得说,这本书的很多内容看起来咄咄逼人,像是一系列争吵,像是我在找人干架。但我不认为是这样。我认为这本书很多地方是自我审视,特别是你提到的那个时刻,我和我的朋友,我们是青少年,他刚拿到驾照。我们开车四处转,看到一个非常轻微的追尾事故,那个可能是巴基斯坦人或印度人的男人下了车,而我强烈怀疑是当地人的那个男人也下车,开始殴打他,就因为一个轻微的追尾事故而动手打人。我当时是认同的,对吧?

赫奇斯: 你当时在笑。你和你的朋友在笑。

阿卡德: 路过的车辆都摇下车窗,按喇叭,微笑着,发出嘘声。我们完全认同这个想法,是的,我们生活在一个有底层阶级的社会里,这完全没问题,我不需要去想它。然后我来到这个地方,我实际上被要求参与类似的交易。杂货店里这些水果蔬菜是从哪儿来的,是谁的生活被搞得一团糟来提供这些?嗯,别想就行了。有些人的“不存在”对你日常存在的特权至关重要。你所要做的就是不去想他们。你所要做的就是移开视线。当我在卡塔尔生活的时候,当然我当时是青少年,但我完全接受了。是的,事情就是这样运作的。我现在回想这个,它在很大程度上塑造了我。我把那块肌肉锻炼得非常强大,我几乎可以对任何事情视而不见,我几乎可以把任何事情正常化。在试图纠正这一点的过程中,老实说,大多是失败的,因为它太根深蒂固了,这已经成为我现在思考任何社会的方式。我不在乎你的GDP。我不在乎生活质量的标准标志,那些都很棒,加油。

谁的不存在对这个项目至关重要?从那时起,我对每一个我曾参与过的社会,每一个我曾审视过的社会,都问过这个问题。因为这不仅在不同程度上发生在每个地方,而且它太容易被正常化了。在一个像卡塔尔这样的地方生活,如果你签了那个移开视线的协议,那将是你一生中最轻松的生活之一。难以置信的舒适,难以置信的财富,以及所有其他的东西。我不知道这与我在这里签的协议有多大区别,我的杂货店货架上摆满了商品,生活中有某种程度的安逸,这是我不去想那些促成这一切的人的一部分。从宏大的角度来看,这只是一个非常微小的事件,某天发生在多哈街头的一个轻微追尾。但它从那时起就严重影响了我对世界的思考方式。

赫奇斯: 嗯,这当然也是以色列人看待被允许进入以色列建造房屋和做其他卑微工作的巴勒斯坦日工的方式。

你写到了媒体,并且你写得非常切中要害。我想读一小段,然后请你评论。当然,我们都曾是记者。 “在……哈马斯袭击以色列之后,我不少前同事都自豪地吹嘘他们对乌克兰和以色列的支持。当俄罗斯当局拘留并最终判处《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇(Evan Gershkovich)——他后来被释放——有罪时,那显然是一场虚假的司法程序,几乎所有西方媒体都称其为虚假。但当以色列军方在一场旨在压制加沙信息流出的蓄意行动中,消灭巴勒斯坦记者及其全家时,几乎所有同一批同事,所有同一批媒体,都采取了截然不同的态度。新闻业要求具备理解事物的能力,所有看到那些杀戮的人都明白发生了什么。” 媒体在这一切中扮演了可耻的角色,请就那种令人难以置信的虚伪稍作评论。

阿卡德: 是的,我当了10年记者。我报道过各种不同的领域,足迹遍布各地。我认为新闻业的一个有点难以说清的方面是,新闻业,或者至少是在企业环境或机构环境下的新闻业,要求两件几乎直接矛盾的事情。我曾在加拿大当记者,我们那里有一个叫“米切纳奖”(Michener Award)的奖项,被广泛认为是该国新闻业的最高奖项。它非常注重公共服务的理念,也就是说,能引起制度性变革的新闻。 有一些了不起的新闻报道,比如,导致我们很多警察部队完全重新审查他们处理性侵案件的方式。那是一位名叫罗宾·杜利特尔(Robyn Doolittle)的记者工作的成果。那是一篇了不起的新闻报道。但我不明白怎么会有人看了那个而不认为其中含有行动主义的成分。你必须相信某些东西。你必须相信你投身于此是为了带来积极的改变。然而,在某个范畴内,开关可以被拨动。突然之间,你必须变得大写的“客观”和“中立”,无论这些词意味着什么。你必须关闭你身上那个能产出最好、最重要的新闻的部分。

关于加沙局势,当你看着这场持续的种族灭绝时,我一生中很少见到开关被拨动得如此之快,如此之明目张胆。你立刻就看到了记者们被允许对乌克兰说些什么的对比。你立刻就看到了这些被杀害的人是记者。他们甚至不是其他职业的成员。他们是你的同事。然后突然之间你看到开关被拨动了。结果不仅对参与其中的人(以及没有参与的人)的灵魂有害,它还产出了一些真正的垃圾新闻。你可以在一些标题中看到那些扭曲的措辞,你知道,“子弹与生命相撞导致丧生”,那个“面粉大屠杀”的标题,就好像是那些面粉袋子犯下了大屠杀。整件事导致了几乎是卡通般糟糕的新闻。而人们对此安然接受,因为另一种选项会带来个人后果和机构后果。有人可能会撤掉广告,有人可能会撤销权限。而如果你确实接受了这一点,并且确实使用了这种扭曲的被动语态,也许有人会在推特上骂你。你知道,记者们非常精通于权衡后果。我们某种程度上必须如此。在这种情况下,相对的后果是明确的。一方面你可能会失去工作,你可能会失去生计。另一方面,你可能会被某个社交媒体平台上的人骂一顿。我能理解内部是如何做出这个决定的,但这不意味着我必须同意它。

赫奇斯:这正是乔姆斯基过去称之为“有价值的和无价值的受害者”。我过去在海外一直看到这种情况。当教会人士在萨尔瓦多被谋杀和强奸时,他们就被说成是与恐怖分子叛乱分子合作,或者他们不是真正的教会人士之类。然后在同一时间,完全相同的时刻,当一位波兰神父在那个时代被谋杀时,他成了圣人。这正是你所描述的。就像你在书中做的那样,这种在一场种族灭绝中的“最不坏”的情景,你对此进行了某种程度的剖析。有人认为,不得不投票给哈里斯,否则当选的是特朗普。

阿卡德: 是的,对我来说,可以追溯到我在阿拉伯世界成长的最早记忆。我几乎对阿拉伯世界的任何政府或任何执政组织都不是特别感冒。很大程度上,我从小就向西方寻求某种东西。那个“某种东西”几乎总是一个负空间。不在于它提供了什么,而是我不需要面对什么。就像你可以谈论政治而不用担心秘密警察来抓你,或者有言论自由和司法平等基本原则,诸如此类。但它们都是相对于我长大的地方而言的。所以当你来到世界的这个部分,我想那种最初的冲动有一种黏性,导致你不断地以“这里最不坏的选择是什么”来思考问题。 老实说,我一生中大部分时间都是这样做的。有好几次选举,我看着选票,看到某人名字旁边有个R(共和党),就投票给任何最有可能击败那个R的人。我想,在过去一年多里变得非常清楚的一件事是,对一些人来说,有一条硬性底线,一旦越过,我就再也不能那样做了,相对邪恶的观念就被绝对邪恶所吞噬了。对我来说,我想对很多人来说也是这样,一场种族灭绝就是那个临界点。在过去的一年,我已经形成了条件反射,每当我在社交媒体上看到一张微笑的孩子的照片,那很可能是因为那个孩子刚刚被谋杀、肢解或正在因饥饿而死去。

我无法用那种模式走下去,作为一个人,仅仅作为一个有灵魂的人——我相信你的听众会在一百万个政治观点上与我不同,但抛开所有那些,仅仅作为人类一分子——我无法在那种状态下投票给一个允许、资助或为这种事情喝彩的政府,并对自己说,嗯,至少我是在两个恶魔中选了相对不坏的一个。我知道特朗普政府是邪恶的。我知道共和党的政治已经变成了一种疯狂的法西斯崇拜。我理解所有这些。

但在某个时刻,你必须决定,身为人对你来说到底意味着什么。对我来说,如果随便地投票给一个会允许这种事情发生的人,我就没法继续把自己当人看了。我因此失去了一些朋友,我能理解他们的想法。我有一个朋友谈到这个想法,我们需要投票给哈里斯,然后在加沙问题上推动她,然后在气候变化问题上推动她,然后做所有这些事情。我想,如果这么想对你有效,那太棒了,按你想的做吧。但同时,我也不能百分之百确定他会真的去推动任何这些事情。我认为你要么对所发生的事情感到震惊,要么不这么觉得。如果你不,那没关系。那是你的生活。但我们处在一个鸿沟的两端。这使我无法投票给这个人。

赫奇斯: 你用“灵魂的盗窃”来描述它。没错。我就是这么看的。这是对你灵魂的盗窃。

阿卡德: 是的,我们几乎可以就任何事情进行政治辩论。我会妥协,我会找到共同点,等等。但在某些点上,我不会那样做。我理解特朗普可能在外交和国内治理的每一个方面都坏一百万倍。但我不会把我的名字与一个允许去年发生的事情的人联系在一起。我就是不会。

赫奇斯: 我必须读这个,因为我觉得它太棒了。你引用了巴勒斯坦裔美国诗人努尔·印地(Noor Hindi)的话。她说:“我想像那些关心月亮的诗人一样。”这首诗的题目是:“去你的关于写作技巧的说教。我的人民正在死去。”就是这样。这太棒了吧?这真是直击要害。

阿卡德: 是的,那首诗多年来已经成为我常引用的诗之一。

赫奇斯: 你写道:“凝视对手堕入的深渊同时又挖掘自己的深渊的问题在于,最终天会黑到你无法分辨二者的区别。”解释一下你这句话的意思。

阿卡德: 我认为过去20年共和党政治的一个标志是,你可以放心地回到十年前,拿出任何以前处于边缘的意识形态或政策提案,现在它会处于中间位置,现在会成为主流观点。这种失常已经持续了很长时间。我认为,主流的进步派、自由派、民主党圈子内并没有站出来反对,而是有一种倾向,把自己呈现为一种永恒的中间派——我思想高尚,我超然物外,我找到中间立场,那才是正确的选择。我认为在某个时刻,右翼的所有人都意识到可以利用这一点,把事情进一步推向右翼,进一步推向法西斯主义。而这些同样的人会很乐意和你一起向右移动,因为他们想保持在中间。只是中间的位置在不断变化。我在世界各地都听过这种论点的变体。

比如你知道的,我们需要让这个独裁政权或这个独裁者继续掌权,因为另一种选择是宗教原教旨主义者。当然,我也不想要那个。但在某个时刻,如果你不断地把自己束缚在比被认为是最坏的事情稍微好一点这个想法上,你必须意识到你正朝着哪个方向前进。我认为民主党,尽管他们尽了一切努力,在某个时刻将不得不面对这个问题。我不需要你对移民的态度只有共和党一半强硬,因为共和党只会对移民越来越强硬,而你将不得不移动你的立场,这与完全没有立场是无法区分的。我不需要你那样。我需要你坚持某些东西。我认为这种把自己与比最邪恶的东西稍微不那么邪恶捆绑在一起的想法,随着时间的推移,基本上会与那种邪恶无法区分。

赫奇斯: 是的,这正是现在发生的事情。民主党把自己变成了共和党,这当然是从克林顿开始的。而共和党变成了一个崇拜式的、疯狂的、信奉魔法思维的运动。但你完全正确。顺便说一句,这也发生在以色列,当他们取缔卡赫党(Kach Party)和梅厄·卡汉(Meir Kahane)时,我住在以色列。现在统治以色列的人都是卡汉的继承人,这是一个激进的种族主义拉比。我想谈谈非暴力。反恐战争年代最具有破坏性、最持久的后果之一,就是对非暴力显而易见的道德难题的彻底抹杀。

阿卡德: 是的,我认为这本书比较困难的部分之一,我谈到它有点像自我审视,我认为你不能写这样一本书而不去面对你自身的许多方面,包括一些我并不特别自豪的事情。其中一个审视就与我如何描述自己有关。我称自己为和平主义者,一个相当坚定的非暴力支持者。但我有幸在一种相对的真空中说出这些话,这种真空是由我生活在炸弹的发射端这一事实所创造的。我生活在帝国的中心。因此,有两件事变得清晰起来,我本不希望如此,但既然已经如此,我需要去面对它们。第一件是,我没有任何权利去告诉任何处于被占领状态下的人应该如何抵抗,我告诉任何身处占领和不公之下的人如何抵抗那种占领和不公的权利为零。特别是,在实施压迫的机构看来,没有任何一种抵抗形式是可接受的。你进行抵制,那是经济恐怖主义。你试图和平游行,你就会被以杀害或致残为目的的子弹射击。你抵制文化机构,你就不是自由派。你拿起武器,你就是恐怖分子,你将被消灭。你唯一能做的就是死亡。那是你唯一被接受的抵抗形式。所以首先,我绝对没有权利告诉任何人如何抵抗被占领或不公正的统治。其次,我可以坐在这里告诉你我有多么努力地致力于非暴力。我完全相信自己所说的。但由于我所生活的社会,由于我缴纳的税款的用途,我是地球上最暴力的人之一。我不能简单地不理会这些事实,然后说,嘿,我从15岁起就没打过架,我完全致力于非暴力。我是一个行使巨大工业暴力的社会的一部分。我至少应该承认这一点。这使得我很难到处宣扬暴力作为一个整体有多糟糕。这当然是真的,但我现在正参与其中。这是一个非常难以面对的事情,我希望我能有一个简单的、全面的答案,但我没有。

2025年7月27日,加沙地带北部,巴勒斯坦民众搬运援助面粉。

赫奇斯: 首先,总是由压迫者来决定抵抗的形态。而锡安主义压迫者已经明确表示,无论是非暴力抵抗还是其他,都没有任何区别,你仍然会被消灭。但正如神学家詹姆斯·科恩(James Cone)在写到马丁·路德·金和马尔科姆·X(Malcolm X)的区别时所说,他说马尔科姆·X成长在一个无法奢谈非暴力的环境中。

我想在最后谈谈爱。这非常重要。这是我确实在加沙这样的地方看到过的。 你说“这是一种不会被帝国承认的、人民对彼此的爱,任何一个曾从被炸毁的建筑废墟下拖出亲人的人,任何一个曾抱着在街上流血至死的朋友而开枪的军官就在一旁看着的人,任何一个曾看着自己的水被下毒、土地被烧毁、社区遭受饥荒的人,都对爱有着深刻的理解。但在帝国眼中,这样的东西永远不能被称为爱,因为其指令从一开始就不是爱,而是‘爱我,无论如何都要爱我’。”

阿卡德: 是的,我认为这也与非暴力的理念有关,这不仅是策略或良心的问题,也是叙事的问题。我认为这是帝国叙事的一部分。我不知道我读了多少本美国退役士兵的书,他们从伊拉克回来后写到,不得不杀死所有那些棕色人种让他们感到多么悲伤。叙事练习在某种程度上是所有这一切的基础,但我认为,尽管过去的一年让我感到如此沮丧和愤世嫉俗,特别是对我们的机构,我们的政治机构,也包括我们的学术和文化机构,它却在个人层面上引起了完全相反的冲动。是的,我失去了朋友,是的,我现在意识到有些人只是把我当作他们的“棕色人种朋友”点缀,我理解所有这些。但我每天都在看到令人难以置信的团结行动。我看到犹太人为了声援地球另一端不同宗教的人民受到的压迫,关闭了世界上最大的火车站之一。我看到人们冒着巨大的个人风险,践行着爱的行动。你把自己锁在武器制造商的大门上,不可能指望全身而退。我看到人们走进杀戮场,进行手术以减轻孩子们的痛苦。现在正发生着巨大的爱的行动。我希望它们不是必需的。

我希望没有这样做的必要。但我不再对作为一种制度性伪装的爱感兴趣。我不再对那些讲述在所有坏事发生后,一切最终都很美好的故事感兴趣。我感兴趣的是那种积极形式的爱,那种现在就试图阻止坏事发生的爱。我看到了太多这样的例子,这是唯一让我坚持下去的东西。我不是一个特别坚强的人。我是一个非常软弱的人,我需要那种激励。我每天都从比我坚强得多的人那里得到激励,我认为,他们所实践的爱,比任何其他的都更重要。

赫奇斯: 你引用了巴勒斯坦诗人拉莎·阿卜杜勒哈迪(Rasha Abdulhadi)的话:“无论你在哪里,无论你能向种族灭绝机器的齿轮中扔进什么沙子,现在就去做。如果是满手一把,就扔出去。如果只有指甲里一丁点沙子,也刮出来扔出去。尽你所能去阻挡它。” 我想这触及了你在书中提出的一个问题,我们都感到的那种挫败感,无论我们做什么,它都会继续下去。我不指望停火会持续。我认为内塔尼亚胡政府很清楚它不会。他们的杀戮大计远未结束,他们还加速了在西岸的杀戮狂潮。但这绝对是至关重要的,我想这又回到了那个关于灵魂被盗窃的点上,我们不能从经验上衡量我们所做的事情,但那种抵抗,让我们保持积极无畏。我想这是你提出的一个观点,你还在书的结尾将其与气候崩溃以及其他一切联系起来。我们正在加沙看到的,是世界崩溃时即将到来的预兆,对于我们这些还有点良知的人来说,无论看起来多么徒劳,都必须像拉莎写的那样,尽我们所能去阻挡它。

阿卡德: 是的,我经常回想起,我曾经参加过一个小组讨论,是关于一本气候论文集的,小组讨论的最后一个问题大概是“你从哪里获得希望?你的希望从何而来?”之类的。人们给出了意料之中的那种答案,除了最后一个人。他的房子刚刚在加利福尼亚的野火中烧毁。他大概是这么说的:“没有希望。我们走得太远了。我们造成的破坏太大了。但我们必须表现得好像希望存在一样。”我经常思考这句话。你知道,我来自一个心脏功能不全的家族。我家族里的男人活不长。我有年幼的孩子,他们将不得不比我长久得多地面对我们创造的这个世界。这当然与气候崩溃的想法有关,与我们制造的这个笼罩一切的生存困境有关,它会首先影响最脆弱的人,但最终会影响到每一个人。我认为即使在我最糟糕的日子里,我什么也没做(我写了一本书,谁在乎呢?),也有些人每天都在进行抵抗,反抗这台机器,以一种远超我想象的勇气。所以无论我某一天要做什么,它都有意义。因为我记得我还是一个在上学的小孩时,有演讲者进来说,对不起,我们把一切都搞砸了,但你们这一代将是解决问题的一代。而现在我成了那个傻瓜,走进高中说,非常抱歉,我们把这搞砸了,但你们这一代将是解决问题的一代。那是不够的。

我们有义务去关心彼此。我们有义务去想要比现在更好的东西。我们有义务去爱彼此,即使在这个极其残酷的时刻,在这个汇集了如此多残酷的顶点。这支撑着我每天都坚持下去,即使我只做了最起码的事,或者什么也没做。我真的相信,现在人们想要的和我们的治理机构正在做的之间存在着巨大的鸿沟。但我们拥有彼此。我认为,这是一种任何机构都无法模仿的力量。有些日子我醒来,意识到我没有一丝一毫我对抗的机器所拥有的资源。但我们拥有彼此,我紧紧抓住这一点。如果这是我唯一的希望来源,那就这样吧。这就足够了。

赫奇斯: 嗯,只要我们有足够多的人,我们就能战胜它。

还没有评论,来说两句吧...