钱程、蔡金萍、高博文……上海文艺界响当当的名人,滑稽、儿艺和评弹界的当家艺术家,但他们现下却齐聚在一个话剧剧组,孜孜不倦当起了绿叶衬红花的“配角演员”。两年间排练演出一场不落,两年后再度全员回归。

这个剧组,正是上海话版舞台剧《长恨歌》。

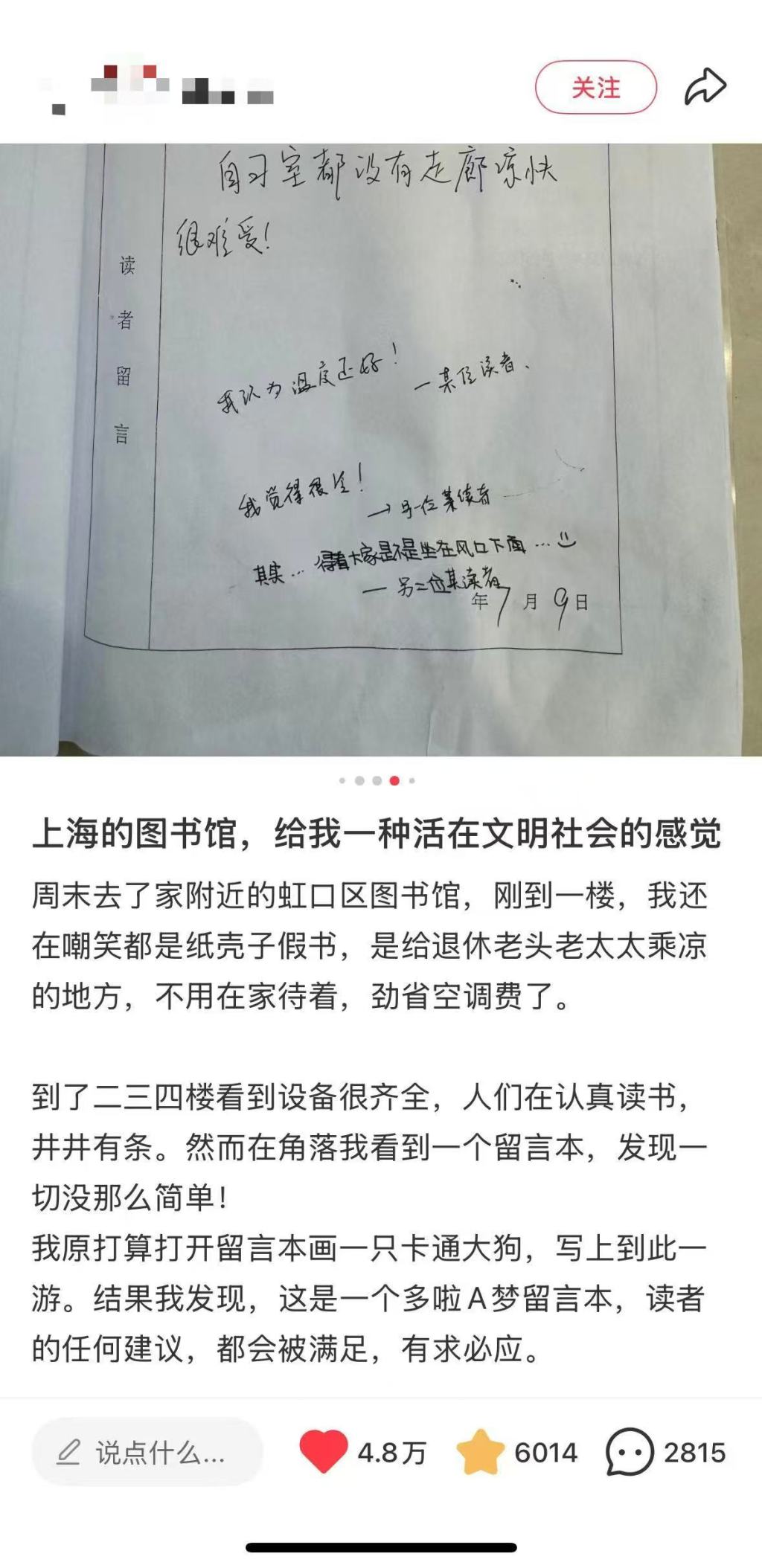

8月,上海话剧艺术中心排练厅,《长恨歌》上海话版再度建组复排,8月29日起将在上海话剧艺术中心艺术剧院开启新一轮演出。从首演至今历经20余年,《长恨歌》已经成为上海话剧舞台常演不衰的经典。而2023年首次以上海话形式演出的这一版《长恨歌》,更是备受原著作者王安忆认可的舞台版本。

因为要说上海话演戏,这个剧组也因此成为上话历史上几乎绝无仅有的 “全员上海人”剧组。而在这个组里,有一个被大家昵称为“三老”的超强外援组合:上海评弹团团长高博文、中国福利会儿童艺术剧院名誉院长蔡金萍、上海滑稽剧团原副团长钱程。三位不同艺术门类的院团长齐聚在一个话剧剧组当演员,这在上海的戏剧舞台上,可能也是破天荒的第一次。

舞台剧《长恨歌》(上海话版)复排建组

“三老”组合都是各自领域的表演艺术家,平时日程满满,但却同时被一个剧组感召,不仅演出,还参与创作。这部剧对他们究竟吸引力何在?他们又和话剧舞台有何缘分?演出前夕,三位土生土长的上海艺术家,分享了各自的参演缘起和感悟。

高博文:说噱弹唱都用上,评弹和话剧一直关联很深

高博文是最早和记者“自曝”,说起“三老”这个昵称的。因为唱评弹要“噱”,他描绘起剧组生活可谓绘声绘色:“剧组的小年轻比较多,所以他们都尊称我们三个老人家‘三老’。每天都会问,今天吃什么?要帮忙点外卖伐?演出的时候会关照,现在候场没轮到,要等一等。每天大家吃的东西也不一样,我们三老都是油豆腐线粉汤、老鸭粉丝汤,汤汤水水、热乎乎的,他们年轻人就不同,吃得很洋气。”

说笑间,高博文感慨:“我觉得这些年轻人都很礼貌,规矩是规矩,奔放的时候也奔放。他们很懂分寸感的拿捏,上海话叫‘尺寸’。我觉得这也是我们海派文化重要的地方。我觉得这个剧组就是很团结,一棵菜。因此舞台上大家都很光彩。”

习惯了评弹演出只有几个人的轻装简行,《长恨歌》一大家子的剧组氛围,让当了几十年演员的高博文也倍感生趣。但当时加入《长恨歌》剧组,他还是被这部作品本身以及这个题材所吸引。“小说、话剧甚至电影,我都很早就看过,对其中的内容有很深的了解。我是在上海出生、在上海成长的70后,土生土长的上海人。”

高博文在剧中是讲述者的角色,负责剧情的起承转合和情绪转换。三幕戏三个时代的变迁,都在高博文一把三弦的说唱之间。而这个角色,也是这一次上海话版,为了他度身定制的。

高博文在剧中是讲述者的角色

讲述者的台词都是编剧赵耀民此前写好的,普通话版是以旁白字幕的形式出现。高博文加入了剧组,就尝试用评弹的“说噱”和“弹唱”来表达。

“我们评弹用第三人称表述叫表白,用人物角色自己讲述叫咕白,一开始我就用表白和咕白,把台词都用评弹的方式念出来。但既然找了评弹演员来,不唱一下,就会逊色很多。”

高博文因此自己作词作曲,加入了创作,他在剧中出现了七八次,其中有三四次都是以唱的方式。他运用了不少评弹流派,比如蒋调、薛调,还有山歌调等等。“有的比较诙谐,有的比较浓重,有的比较典雅。但用在这个戏里,我认为是比较妥帖得当。”

几次演唱的风格也会根据剧中不同年代而有不同设计:“我要在一两分钟很短的时间里,把评弹的说噱弹唱演都调动起来,把内容表达得立体一些。比如40年代的,就比较鸳鸯蝴蝶派一些;到七八十年代改革开放,唱词要灵动一点,当时流行跳交谊舞,我就把所有交谊舞的这些样式罗列一下,比如华尔兹、布鲁斯、杰特巴等等。”

开场第一篇唱上海弄堂,勾起了高博文很多儿时记忆。小时候住在四川北路,弄堂里的生活对他再亲切不过。“小辰光白相‘叛躽摸摸’(捉迷藏),大弄堂小弄堂,活弄堂死弄堂,这些都是我们市井生活的片段,虽然现在弄堂越来越少了,但我还是很有情感。”

高博文在剧中有多段评弹演唱

高博文觉得,语言是城市文化的血脉组成,很重要。他笑称,年轻一代上海人都不说上海话了,自己女儿说得最多的上海话,就是回答老父亲叮嘱的常用六字:“烦煞了”“晓得了”。

这几年沪语热,沪语文化的文艺作品也更多涌现,高博文自己也创作演出过评弹《繁花》,他说,“通过文艺作品来告诉大家,上海话和上海文化,很有必要。现下沪语海派文化热,也是一种大家对上海这片土地、这个城市的一种热爱、眷恋或者崇尚。”

从评弹到话剧,高博文毫不陌生。他说,两者之间关联很深、联系很多。这一次,也是一个合作新成果。

“我们评弹的表演方式是跳进跳出,一直被认为是布莱希特体系的最好的呈现。以前话剧演出多是一人一角,现在也经常会一人多角、跳进跳出,这也是吸收了评弹和传统曲艺的一些特点。我记得话剧大师黄佐临在1980年代就曾邀请我们评弹界的蒋云仙老师到香港去参加布莱希特的艺术研讨会,表演《啼笑因缘》的选段。很多话剧名家和我们评弹界几十年间都有相互的沟通,包括焦晃老师跟我的老师都是好朋友。”

在他看来,这样跨艺术门类的交流,正是最“海派文化”的一种体现。“所谓海派文化,就是能够融入吸收各种艺术门类,然后再呈现出来你的艺术。”

蔡金萍:半个世纪的邻居合作成真,回到舞台用沪语演戏更松弛

蔡金萍来到《长恨歌》剧组,几乎没有一分钟犹豫。接到多年好友、上话党委书记也是著名演员田水的邀请短信时,她正在国外和家人共度退休后的第一个假期。而《长恨歌》剧组的邀请,让她十分高兴,“回到舞台、回到艺术,我又能做回自己想做的事情。演戏,是一件让我特别愉快的事情。”

蔡金萍的老本行就是演员,在中福会儿艺工作了近50年,她获得过中国戏剧表演最高奖梅花奖,集演员、导演、艺术管理于一身,在院长和艺术总监的岗位上更是工作至退休。如今,她依然是中福会儿童艺术剧院的名誉院长。

中福会儿艺和上话毗邻而居,当了半个世纪的邻居,蔡金萍觉得来到《长恨歌》剧组,一切都是缘分,“其实当时宋庆龄先生要创办儿童艺术剧院,最早第一个找到的就是黄佐临先生,希望他能够找到一个能够办儿童剧团的人来,黄先生最后就找到我们的第一任院长任德耀老师。这就是渊源。何况我和上话很多人都是朋友,包括导演周小倩,她经常和我说,这么好的演员,应该多演戏,没想到有一天真的和她合作了。”

学表演出身的蔡金萍,一开口说话,字正腔圆,极为动听。当她说起上海话,又有了上海女性特有的嗲糯。“我也是石库门长大的孩子,小时候生活在瑞金二路,所以《长恨歌》里描写的很多东西,都是以前自己生活里的,那些形象那种描述,都会勾起记忆,特别亲切。”

蔡金萍扮演王琦瑶妈妈(右)

在剧中,蔡金萍扮演的是王琦瑶的妈妈,一个典型的上海姆妈。这样的形象,对蔡金萍再熟悉不过。“小辰光住了石库门外婆家,早上读书出门,都是背着书包一路从弄堂里打招呼过去,看到隔壁阿婆就叫一声。”

但即使如此,在舞台上塑造这样的人物,蔡金萍觉得也并非没有难度。“因为这个人物毕竟是属于那个年代的。但我是一个60后。很多情绪记忆、观察记忆,都还是要在记忆库里面调出来,包括我自己的母亲、周围很多妈妈,她们的那种谈吐举止、生活的讲究,对自己可以节俭一点,对朋友那种大方,这些我觉得都是我对上海那个时代的女性的印象。”

对蔡金萍来说,因为是沪语版,怎么说上海话,成为了她塑造人物的一个用力点。“我觉得从语言的角度,可以看一个社会或者时代的发展。上海话早期的语音语调,和现在的上海话是有区别的。所以我想努力还原那个年纪的上海人说话的方式,更注重尖团音,发音也更紧。所以我会不断地和钱程老师沟通,向他请教。而且钱程老师在这部剧的方言指导中也是下了大功夫的。他一听到我哪里发音不准确,马上会记录在他的手机上,过后再发给我。”

作为演员,蔡金萍自己也感受到,用上海话演戏,感觉很不一样。“因为我是地道的上海人,所以用上海话演戏更松弛、更自然,就好像自己生活在这个舞台上。”

蔡金萍扮演王琦瑶妈妈

“一方水土它是一种文化,沪语的保护还是非常重要的。我们上海孩子现在也不怎么说上海话。但第一轮演出,我孩子看完和我说,没想到上海话这么好听。他说‘很喜欢这种交关有米道的老早额上海闲话(很有味道的老派上海话),以后我也要说说’。”

“所以从大美育的角度,这个剧也是对上海话的普及,上海其实还有很多的新上海人想学上海话,通过这样一个剧来了解是很好的,我觉得我们上海话剧艺术中心做了一件非常好的事情。”

钱程:回到上话就像回娘家,让剧组说好正宗的上海话

对于钱程来说,回到上海话剧艺术中心,就像是“回娘家”。从方言话剧《乌鸦与麻雀》到《家客》,钱程前前后后已经演了十部话剧。而对他来说,滑稽戏和话剧原本就是一家。“话剧最早的前身是新剧,新剧裂变后分成三个剧种,一个是话剧,一个是方言话剧,还有一个是滑稽戏,所以我们跟话剧是同胞,有血缘关系的。”

他再一次回顾起两家的历史。“我们上海滑稽剧团的前身叫做蜜蜂滑稽剧团,由姚慕双、周柏春两位大师领衔。上世纪60年代,上海人艺的黄佐临院长把蜜蜂滑稽剧团招募到麾下,成为上海人艺的四团。我们滑稽剧团有一些资料,至今还在人艺的资料室。”

来到《长恨歌》剧组,一切也都水到渠成。因为排上海话版,需要语言指导。常年研究上海话又对上话特别熟悉的钱程,理所当然成为了最合适的人选。除此之外,他还在剧中扮演了两个角色,亭子间的爷叔,和来自宁波的奉帮裁缝。

作为演员,两个角色对滑稽名家钱程而言驾轻就熟,擅长各种方言的他,在奉帮裁缝的塑造上用了宁波话,在亭子间爷叔这里自然说上海话。而滑稽戏演员特有的节奏感,也能让人物富有喜剧色彩,包袱一抖,剧场里经常满堂彩。

钱程扮演奉帮裁缝(右一)

但他也强调,“话剧和滑稽戏毕竟是两个剧种是不同的,我不能用演滑稽戏的方法带到话剧当中来,以我个人的理解,话剧更讲究塑造人物。滑稽戏更讲究夸张变形,但还有一句,就是不脱离人物。”他因此总结,“演话剧,我表演上要收一点;演滑稽戏,我表演上要放开一些。”

相对演戏,在《长恨歌》当语言指导,就远没有看上去那么简单轻松。剧组虽然全员上海人,但年轻人的上海话,却是磕磕绊绊,一开始甚至没法流畅读完剧本。

钱程说,“年轻演员和我们之前老上海所说的话,有些语言上的习惯是不同的,那要对他们进行纠正。举个简单的例,现在没人说‘几化’了,都说‘多少’。但我们要还原老上海的语言。而且那个年代的人讲话尤其注重尖团音,特别是第一幕,我要求年轻演员一定要把尖音团音说清楚。很多人说尖团音是舞台上说的,比如评弹沪剧滑稽戏,但其实不是,当时的上海老城厢的普通人都是这么说话的。”

钱程也是土生土长的老上海,但他的上海话,却也是在进滑稽剧团之后“进修”的。“以前我说上海话也没有那么标准,但剧团有方言课,第一课教的就是怎么说标准上海话。我们之所以要分清尖团音,是因为尖音是有穿透力的,说尖音,坐在最后一排的观众能听得清清楚楚。”

在剧组,钱程的严格是公认的,他会逐字逐句纠正大家的发音。扮演王琦瑶的刘晓靓在刚排练的时候就感慨,“哦哟,钱老师好严格!”。但最后,整个剧组的上海话,都在最后演出时让人耳目一新。很多观众都感慨,没想到正宗的上海话这么好听。

钱程扮演亭子间爷叔

和很多从事上海本土文化的艺术家一样,钱程也始终忧心上海话的传承。“我和很多人一样,保护上海话的心情是迫切的。如果上海话没有了,那么上海的沪剧要没了,滑稽戏要没了。我一直说,方言好比‘妈妈在砂锅里炖腌笃鲜’,如果这碗‘腌笃鲜’没了,包含了这种地域文化、人文历史的一种人间烟火气也就没了。这座城市就失去了魅力,失去了上海这座城市地域的味道。所以我们要凭自己的力量来传承、传播、保护上海话。”

这些年,沪语文化有了热度,钱程也为之欣喜,“大家通过《长恨歌》、通过《繁花》、通过《爱情神话》,这些用上海话表达的舞台剧、影视剧,可以听到,原来上海话是这么说的。”

还没有评论,来说两句吧...